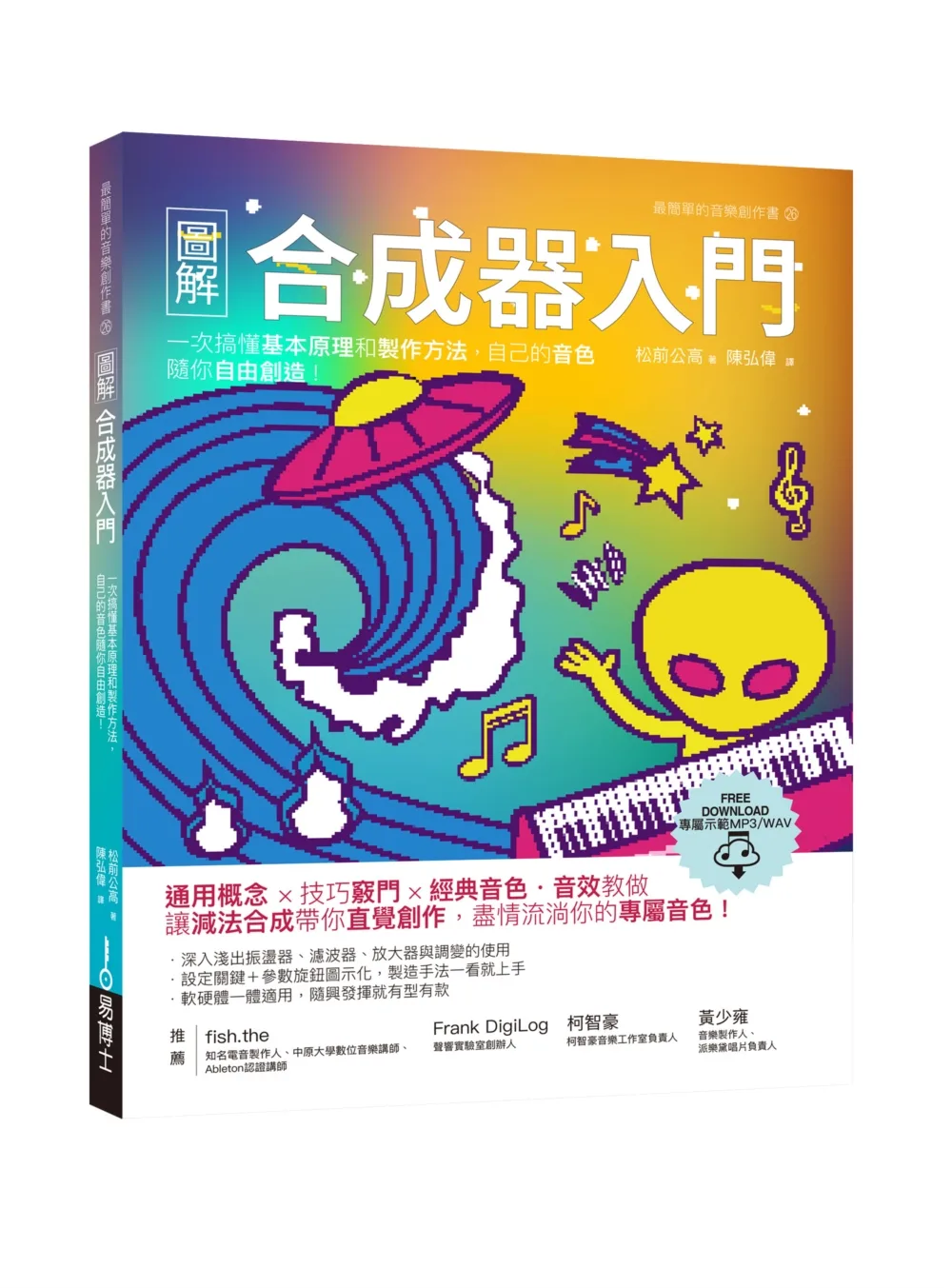

一邊創作,一邊思考創作!透過邏輯辯證思考,探討渾沌思考形態與藝術能量的展現!

◎一位新生代藝術家提供對藝術創作思考的專業剖析及相關作品。

◎將自己處於技術的極限之上,用不同思考方式審視創作題材,再以經歷和論述做出對照。

◎探討「空」的概念裡無自性和自性的辯證,虛和實之間的交集思考。

除了藝術本身的模糊外,創作者的個人因素部分也相對渾沌,

且往往是在尚未明白之前就啟動了創作行為,產生了實驗性的目的?

藝術還真是「看不懂」?

到底,什麼原因讓我們看不懂藝術?

到底,創作的「感覺」是什麼?

到底,藝術創作者的頭腦裡又都在思考些什麼?

到底,創作者在面對事物時的看待方式又與我們有什麼不同?

其實,我們可以從最普遍的繪畫創作開始看起。

本書涵蓋現象學、存有論、心理學,

以及作者對日常生活與藝術的發現,除了做了統合性的表達,

也從創作者的本位角度釐清思考對峙與融合的軌跡。

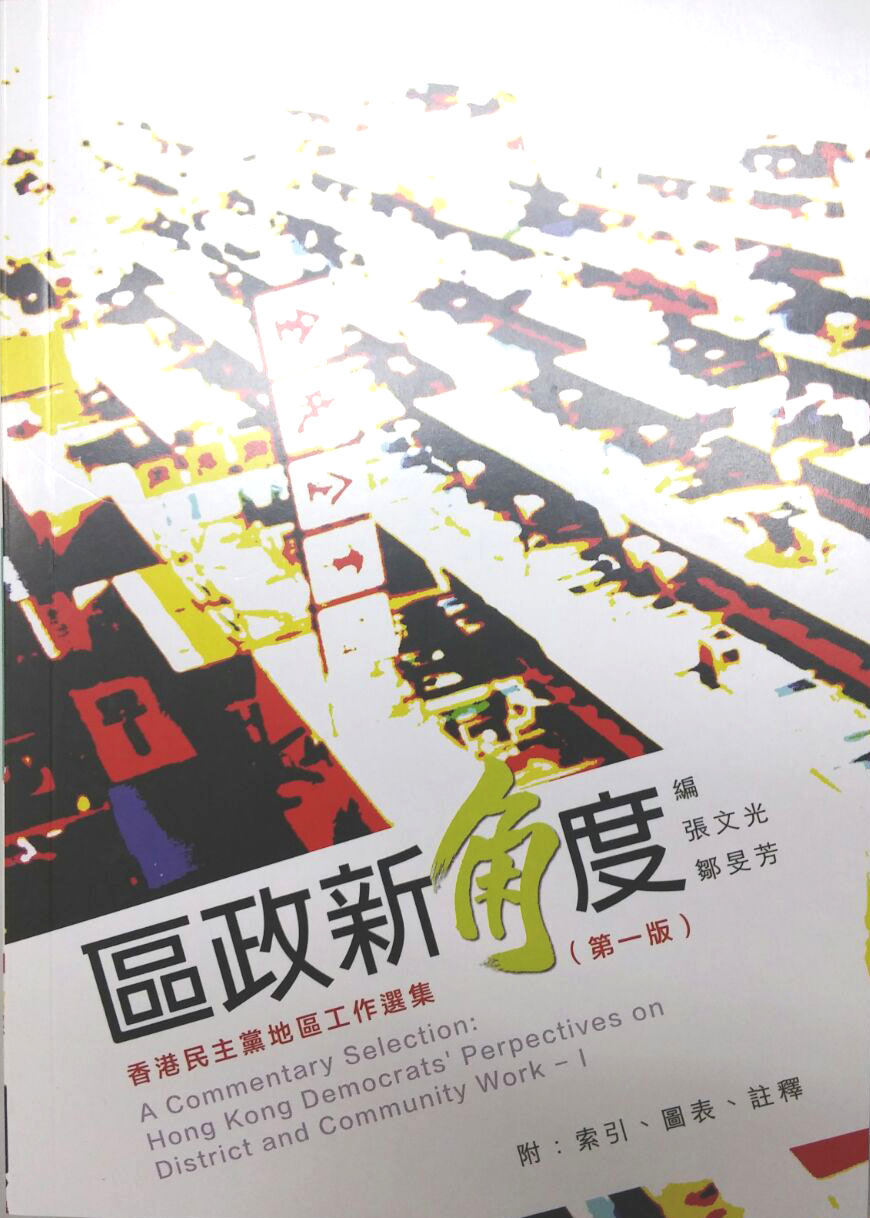

本書是一本以藝術創作融合形式思考和觀念的類作品集,

以不同的方式透過形式語言,依創作者的立場所做的發聲,

透過研究「非? 雲」的邏輯辯證思考,

揭示創作者在看待素材、主題、材料與文本時的渾沌思考形態,

以及在渾沌之中又如何從僵固的縫隙中產生出創作能量的裂縫。

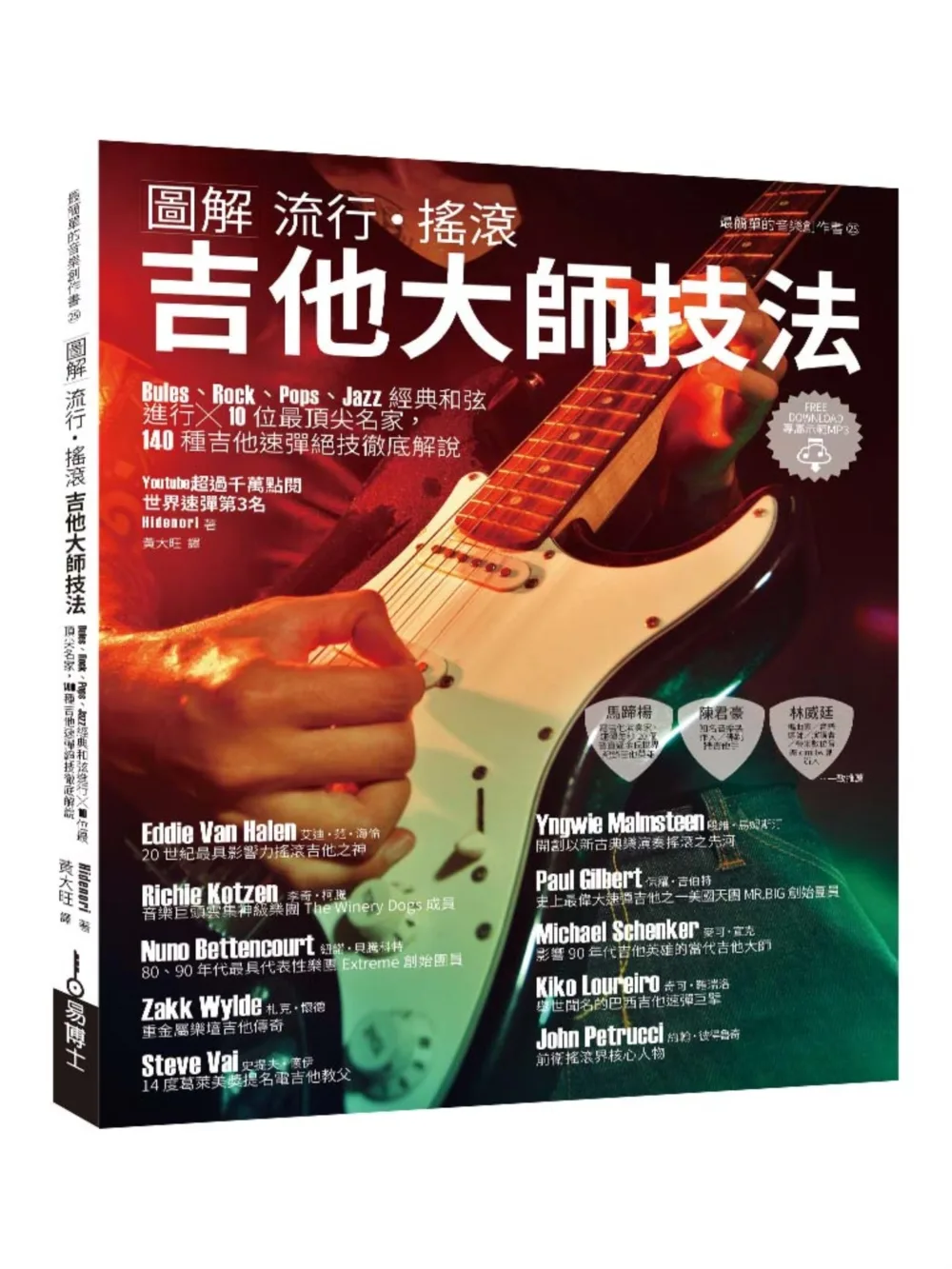

在當代藝術發展不斷走向菁英主義的過程中,

深度的探索與複雜的文本也不斷地拉開它與大眾之間的距離,

我們太需要這樣一本專業但能看懂的藝術論述和賞析專書。

真心推薦

•陳柏源能處於複數和素意筆跡的進行式,善用圖像之象與在「意轉譯」的軌跡之間,辯證出事物內部哲思的祕意。 ──阿卜極教授

•我認為當一個人的修養和能力越是進步和紮實,就會越返璞歸真,讓形式越簡單,裡面的思想世界卻越強大。「非? 雲」就是他成功的例子。──藝術家朱威龍

•一種國族身分混搭之狀態,這樣的搭配視覺衝擊與語彙,表達藝術家藉由飛機所產生國家之間的移動、遊走和身分模糊狀態。── 藝評人彭康家

◎代理經銷:白象文化

更多精彩內容請見

www.pressstore.com.tw/freereading/9789865559182.pdf

?