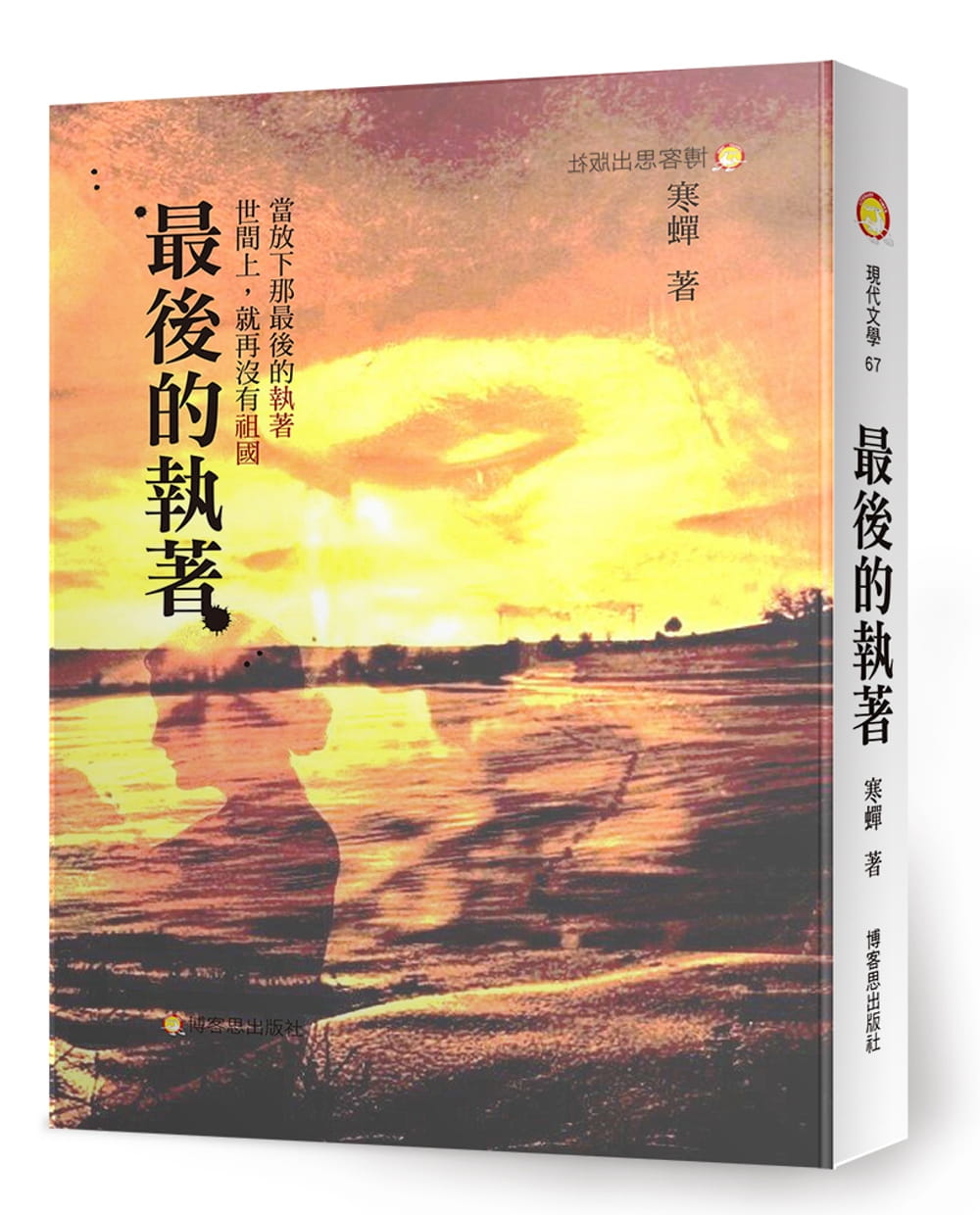

序

博客思出版社出版──一種更痛的痛《最後的執著》

一種更痛的痛

孫中山曾回憶說:「特達之士多有以清廷兵敗而喜者。往年日清之戰,曾親見有海陬父老,聞旅順已失、奉天不保,雀躍歡呼。問以其故,則曰,我漢人遭虜朝荼毒二百餘年,無由一雪,今日得日本為我大張撻伐,犁其庭掃其穴,老夫死得瞑目矣。」

讀中國近代史人們經常聚焦那些可歌可泣的故事。的確,那些慷慨就義,為國捐軀的英雄們,是中華民族的精神支柱,是中華民族的脊樑、靈魂。而本書第二卷〈最後的?喊〉也是主要寫清末回族愛國將領左寶貴,如何在腐敗無能的清政府的制肘下,面對強大的日軍壓境,還得與那些各自為政的派系,以及貪生怕死、工於心計的清軍將領們周旋,最後孤掌難鳴地在城牆上壯烈殉國。如此悲壯的歷史,既觸動了筆者的靈魂,也促成筆者為左寶貴寫下這麼一個故事。

但是,當再研究一些不顯眼的歷史細節,筆者赫然發現,原來當時清末民眾對戰爭的取態,是可以徹底顛覆我們一直以來所以為的,面對日本侵略者,所有中國軍民均同仇敵愾,共同抗日的認知。

實情是,那時候的清政府已經腐敗透頂,失盡人心。在戰火沒有燒及自己,而侵略者還打著替中國百姓趕走欺壓他們的滿洲人的旗號,對於部分千百年來只有天下,沒有國家和民族意識的中國百姓來說,說出本文開首孫文回憶的那段話,完全是合乎情理,理所當然。

就如蘇明亮故事裡說的:「只怕有朝一天,國家吃了敗仗他們也沒有感覺!甚或由誰來當家,他們也沒有所謂!」而為日軍簞食壺漿等「漢奸」的嘴臉、行為,也就更多的出現在日本和西方的記載上。

但,也消失於中國的歷史中。

由此,筆者也不得不想到,二戰抗日戰爭期間多如牛毛的漢奸故事,還有近年在中國盛行的「逆向民族主義」、「歷史虛無主義」等思潮,筆者仿佛看到他們的雛形。常言,世間上無無緣無故的愛,無無緣無故的恨。中國為何這麼多漢奸,這是一個宏大的課題,此書只是嘗試溯流追源,帶大家回去他們的源頭,自行判斷。

至此,大家也可以想像一下,那些在平壤拋頭顱灑熱血,奮勇抗擊日本侵略者的愛國清軍將士們,在面對身後完全不支持自己的百姓時,而自己作為百姓痛恨透頂的清政府的代表,會是一個什麼樣的心情。而這,也就是岳冬為什麼在平壤死裡逃生,最後回到旅順,面對種種恐怖的陌生,忍無可忍下揪著他眼前曾在日軍面前戇笑的周大貴,發出那絕望的?喊:「……咱們在平壤死了這麼多人,到底是為了誰呀?為了誰呀?!……就是你這畜牲嗎?就是為你們這幫亡國奴嗎?!」

盛極為何衰敗?否極何以泰來?或許,其本身就是答案。然而,否極以後,卻可以是絕望、淡忘、遺忘……

絕望可以讓如杏兒那樣的人,以最極端的方法與這個地方割裂,又或如心蘭那樣,選擇去遺忘,遺忘過去的一切,遺忘自身,來逃避那靈魂深處的痛苦。

然而,一個忘掉過去,沒有歷史的民族,甚或是選擇與歷史對立,選擇摒棄這片土地,選擇痛恨自己髮膚的民族,如張斯懿那樣,是一株無本之木,是一棟空中樓閣,哪怕更努力地掙扎求存,哪怕獲得了所謂的「自由」,但這輩子也逃不出內心深處的虛無。想美國崛起前哪怕更痛恨英國,哪怕鐵了心地獨立,也不可能選擇與歐洲的歷史割裂,不然,就沒有今天的美國。

相比鄧世昌、丁汝昌、左寶貴等英雄的犧牲讓人們所感受的悲痛,對於一個對中國歷史和文化仍執著的人來說,這,或許是一種,更加深入骨髓,難以言說的──痛吧!

?

二零一八年五月????????????? 寒蟬