後記

我想做一個奇奇怪怪的人

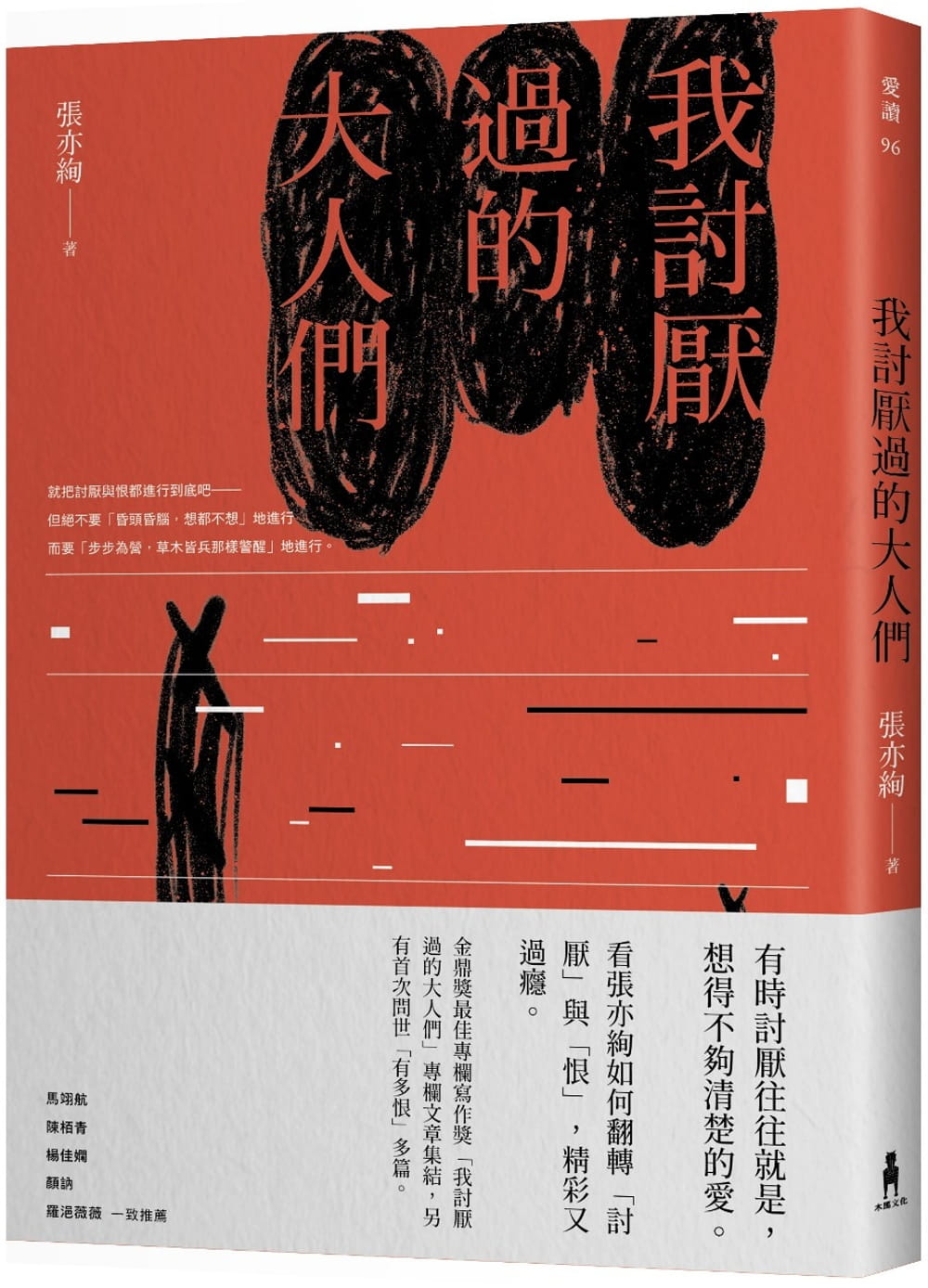

我還想寫電風扇......,而且,襪子、梳子與小凳子,也還沒寫到——最後,我停止了自我折磨——我當初訂的題目叫做「感情百物」,可不是「世間萬物」啊。我現在已經很習慣會被問下一本書的想法了,如果是小說,那是什麼也不說,小說以外,就彈性。在一次跟瓊如與蕙慧姐碰面吃飯的路上,書名突然浮現。通常我的書名都是最後才決定,但這次相反,是先有了喜歡的書名。

把計畫說出來時,我確定會寫的東西,仍不超過十個。過程中,我還跟瓊如開玩笑:「妳是不是很擔心我寫不到一百個啊?」我跟她保證可以寫到,說起來,這是盲目的信心,但我覺得書寫好玩的地方也在於,當一個東西隱隱然出現時,就要開始,不會讓自己無盡地等待——我用一天一則計算,扣掉休息日,覺得一百多天後就可以寫完,但我比較喜歡在秋天出版,所以它對我來說,就是一個單純、愉快的計畫。

現在回頭看,對於它為什麼會誕生,想法才比較清晰——尤其是寫到一百篇的結語「把感情鈔票分出去」時,自己都嚇一大跳,那麼呼應主題,那麼總結:寫感情百物,我為的也是要「把感情鈔票分出去」——如果我是讀者,可能會覺得這是算好的,但實際上,決定寫那一篇,並不知道會寫出什麼,起筆只在於我覺得,要有一個與「貨幣」有關——提款卡、硬幣或支票本都「檢閱」過,才想到我的「一百元美鈔」——我阿嬤與這本書也有淵源,主要因為她是半文盲,所以我很熟悉「只能以具體事物交談,太抽象就不行」的宇宙——李維史陀的書都出版那麼多年了,「文字不等於文明,甚至可說外於、害於也晚於文明」這樣的觀念,理論上應該廣為人知,但實際上當然還是未必——雖然我使用的仍是文字,但「改變文字的位置」的想法,應該也是某種「遠方的鼓聲」。

中間我曾發現一張中日對照的歌詞,應該是在蔡瑞月舞蹈社,為紀念白色恐怖而唱的,歌單與「陳欽生的白咖啡」一樣,考慮了很久沒有寫。後者是因為我無法確定是哪個牌子的白咖啡,前者是因為歌單的「物性」感覺不夠物——白色恐怖、舞蹈與推理小說,都是我原本希望「有一物代表」,但因我沒有掌握「夠物之物」,只好「暫且放棄」。

「讓物主導」的方法有其兩面性,它可以指向還沒文字的邊角,但「沒有東西的東西」就比較難寫——所謂「沒有」,未必是不存在,而是在此時此地,我本人剛好「沒有」。除了「讓物主導」,另一個原則是「讓感情主導」——換句話說,我想問的是「那個感情是什麼?」也就是說,我完全不打算進行知識教育,雖然這方面的百科都非常好看,可是我的方向是清楚與其區隔開來的。選物,既不是因為其居功厥偉,也不是只因為有趣,而是「關於感情,它們可以說些什麼?」

——在這個度量上,我也規定自己:可以文學,但不可以太文學 ; 可以藝術史,但不可以太藝術史——這兩者對我都有誘惑力,「撐到一百物不把夏宇的詩集寫進來」與「克制想寫某藝術品的慾望」,是過程中,不時訓斥自己的句式——後者是因為書寫已有慣性,意見一向就多,但這等同「退回舒適圈」。前者是因為,夏宇是「字物同體」(參考「雌雄同體」)的表率,會形成誘惑,也蠻自然。

在剖測上,盡可能做到不重複與不避諱——有禁忌成分的東西,我也寫了——但目標比較不是在寫「禁忌百物」,而是進入「感情的夾層」,這個部分,物能嚮導的低度,是邊寫才邊發現到的。算是很寶貝的收穫。如果要再加一點,對我個人的意義,其實只不過是「我想做一個奇奇怪怪的人」——我當然還是會寫比較不奇怪的東西,比如小說。但「做一個奇怪的人」,對我很重要,所以「我的奇怪系書寫」,我大概會讓它與另一線並存。我是一點制式氣氛就會昏迷的人,制式這東西到處都在,就算文學,一不留意,也是會有,而我也同樣「很受不了」——從小我就有「一痛苦就睡著」的毛病,我保護自己的唯一手段,就是保存我自己的奇怪,以對抗制式對我的傷害——我固然可以用許多角度談這本書,但最私人部分,就是它是「奇怪讓我自在」這種需求的成立。如果能保護其他也被制式所傷的人,當然就更理想了。

拍照時,原本我是想用「證物照」的風格拍它們,「沒有要成為『佐內正史』喔!」不過,疫情進入三級後,意外吃了很多苦頭。然拍到「乒乓球」時,我感覺非常幸福與值得。拍畚箕時,我本想要大清早趁沒人時,但沒起早,一直被各種人關心。(不要跟我聊天啊!神經質的我經常驚慌。)其中有個東西,還是孫梓評出動,不然我搞了幾星期還搞不定。光是過程,都可以寫小說了。如果不是疫情,這些原本都是零難度。有少數也忽然變成要計算「我的足跡會不會太複雜?」那樣苦惱著進行。還好不管外送員、燦坤的職員、數家麵線攤與塔吉等店家,在我給他們添麻煩時,都仍慷慨地助我一臂之力。這個「關起門來」的寫作,因為本人極度不才的緣故,事實上非常勞師動眾。儘管意外,還是要致上深深感謝。也謝謝梓評在我說「我要堅強起來」時,說了「但這樣很悲傷呀。」使我在精神上「破涕為笑」。

瓊如在過程中,寫了若干信給我,讓我確定「除了我自己知道我在做什麼」,「她也知道我在做什麼」——我想到還會笑,「那麼照顧讀者的福利喔!」因為基本上有默契,所以我笑了,知道會做到,就沒細細回覆——但讀者們似乎應該知情一下,編輯替你們著想甚多,雖然我也是——但我覺得編輯部分真的頗為感人,就記一下。我要謝謝瓊如的部分不在「她督促」(被督促我還是有點毛啦,雖然想法很一致。),而是「她懂得」。

每次要感謝的人都很多,但這刻我特別想到我的小舅舅,有次我說:「最奇怪的是,我覺得我都沒有被傷到耶!」他馬上反駁:「不不,妳還是被傷了,不然妳不會記得。」真的嗎?我很驚訝。《感情百物》也是「記得之書」,但這記得是「無傷」或「有傷」,我不確定。確定的是,沒有其他人「救援記得」的言行,它不會存在。所以,小舅,謝謝你,以及所有類似的存在。沒有你們,就不會有這本書。

?

二?二一年八月十四日