譯本前言

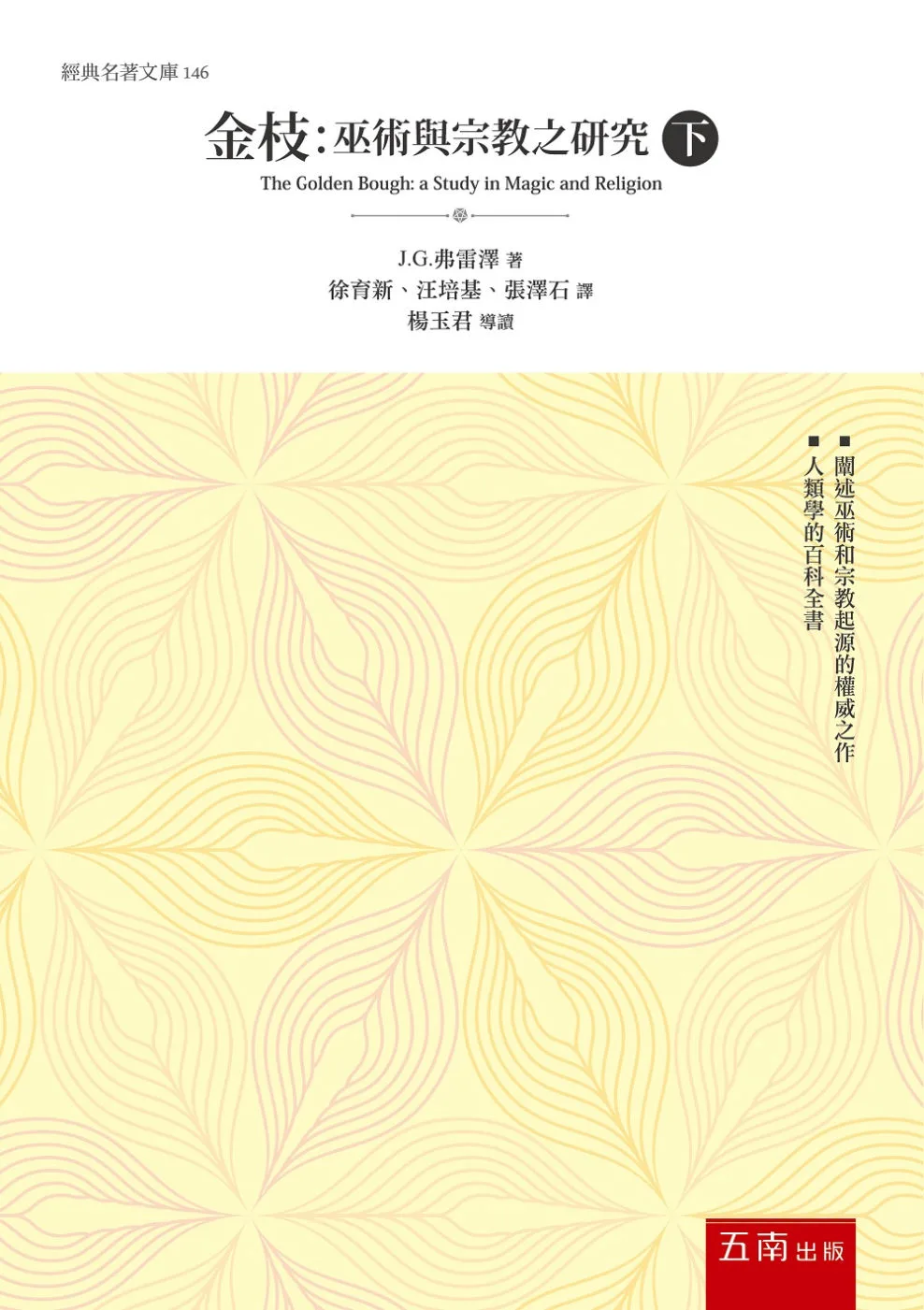

詹姆斯.喬治.弗雷澤(James George Frazer , 一八五四-一九四一),是著名英國人類學家、民俗學家和古典學者。一九○七-一九○八年任利物浦大學社會人類學教授,一九○八年起終身在劍橋大學任教,一九一四年受封為爵士。他師承英國人類學派創始人愛德華.泰勒(一八三二-一九一七)的比較研究方法,以五十餘年的時間和精力從事社會人類學的研究,著述甚多,主要有:《金枝》、《圖騰崇拜和族外婚》(一九一○)、《永生信念和死人崇拜》(一九一三-一九二四)、《舊約中的民間故事》(一九一八)、《自然崇拜》(一九二六)、《火的起源神話》(一九三○)、《原始起源論的創立和演化》(一九三五)、《原始宗教對死亡的恐懼》(一九三三-一九三六)。使弗氏在人類學這門學科中享有崇高聲譽的要算他的巨著《金枝》。他一生中大部分精力用於《金枝》一書資料的搜集和撰寫工作。一八九○年首次出版了二卷集的《金枝》,嗣後仍孜孜不倦繼續搜尋資料,繼續深入研究,經十余載辛勤耕耘,寫成增補擴大版《金枝》十二卷(一九○七-一九一五)。繼又應廣大讀者要求,寫了節本《金枝》一卷,於一九二二年問世。

《金枝》著重研究原始人的宗教、巫術、儀式、心理等等,以及它們的起源,它們在人類思想方式發展進程中的重要作用。弗氏在這部著作中闡述的基本論點是:「人類較高級的思想運動……大體上是由巫術發展到宗教,更進而到科學的這幾個階段。」他指出,在人類思想方式發展過程中,宗教思想逐步取代了巫術思想,而作為解釋自然現象的宗教,又逐漸被科學取代。「科學與巫術的共同之處,只在於兩者都相信一切事物都有其內在規律。……巫術所認為的規律純粹是事物呈現於人的頭腦,經過不正確的類比、延伸而得出的;科學所提出的規律乃是對自然界現象本身耐心準確觀察後得出來的。」「人類未來進步——精神、才智與物質的進步——的希望,與科學的盛衰密切相關。」弗雷澤又強調指出:「說到底,巫術、宗教和科學都不過是思想的論說。科學取代了在它之前的巫術與宗教,今後它本身也可能被更加圓滿的假說所更替……」他把迄今為止人類思想的發展形象地比喻為三種不同的紡線:黑線(巫術);紅線(宗教);白線(科學)——交織起來的網。網上首先是黑白交織的格子花似的圖案,是正確與錯誤觀念的拼綴品,間或點綴著一些宗教紅線,從它織物的中心漸漸呈現出赫然一片殷紅色素,即宗教的進入,接著便是科學的白線一步一步地增多,織物的畫面顏色逐漸地變化著,它標誌著現代思想多種不同旨趣和相互矛盾趨向的狀態。多少世紀以來一直在緩慢地改變著思想顏色的偉大運動仍在繼續發展,這塊織物將織出何等顏色??……「一片淡淡的微光已經照亮這思想織物的背景,它的另一端則還深鎖在濃濃密霧之中。」

iv 弗雷澤在《金枝》中以十分豐富的資料,關於古代習俗和信仰的集錄,用歷史的比較的方法論證他本人的觀點和思想體系,得到了英國和其他許多國家學術界的普遍讚賞和稱譽。隨著時代的前進,科學的進步,弗雷澤的許多觀點和結論,現在已經陳舊了。他在《金枝》中著重於闡述原始人思想運動的純理性活動,忽略了原始人的社會實踐活動,對原始人的精神文化、物質文化、原始社會的經濟關係等等,幾乎沒有論述。由於時代的局限,弗雷澤當時不能夠親自到世界各地原始民族中進行實地考察,其研究完全依靠有關的書面材料,其中許多是教士或旅行家的筆記或報告之類。同時又由於文化背景的不同,弗氏本書中引用的資料和論述,間亦有(寫有關中國民俗方面)主觀臆測牽強失實之處。儘管如此,正如他自己說的:「我的書,作為一部古代習俗和信仰的集錄,會依然保留其效益。」《金枝》這部社會人類學巨著,今天仍有它一定的學術和參考價值。《金枝》節本自問世以來曾先後在世界許多國家用好幾種文字翻譯出版。

vvi早在本世紀二十、三十年代,《金枝》就已被介紹到我國,受到學術界的重視,對人類學這門學科的研究和探索有著一定的影響,至少專家學者在著述中引用過《金枝》。可是,由於種種原因,這部人類學經典名著,在近半個世紀中一直沒有完整地用中文翻譯出來。到八○80年代,學術界許多有心之士鑒於此書的學術價值和學術研究需要,多次提議翻譯出版此書。經瞭了解中國社會科學院文學研究所的徐育新曾於60六○年代中著手從事《金枝》節本的翻譯,初稿甫竣才剛完成,未及加工整理出版,徐即因病謝世,其遺稿擱置多年,已散失過半。友人劉魁立,多年從事人類學的研究,卓有成果,於此書之翻譯出版,尤為熱心。經他聯繫,邀請張澤石和我利用業餘時間補譯徐稿遺失和漏譯部分,年餘完成,第一章至第六章為張澤石翻譯;前言、第七章至第二十二章、第二十九章、第四十三章、第六十章至第六十九章系是培基翻譯;其餘多章為徐育新舊譯,其中遺漏部分共約五萬字,由培基補齊。最後由培基對全書譯稿統一審校潤飾並加注釋。索引部分也由培基根據英文版索引譯出。

由於全書篇幅較長,三人分別翻譯,譯文的文體風格多不相同,雖由培基對全書譯文統一審校統一潤飾,也只能力求譯文忠實于於原文,意思表達清楚,仍保留多個譯者自己的文風,不強求統一,不作過多修飾,原書資料豐富,旁徵博引,涉及範圍極廣,文筆也古樸優美。譯者限於水準,兼之參考書籍不足,疏漏舛誤,在所不免,均應由培基負責,敬希方家指正。友人劉魁立對本書的組稿、翻譯和校對始終熱誠關懷,提出過不少有益的建議,並此致謝。

?

汪培基