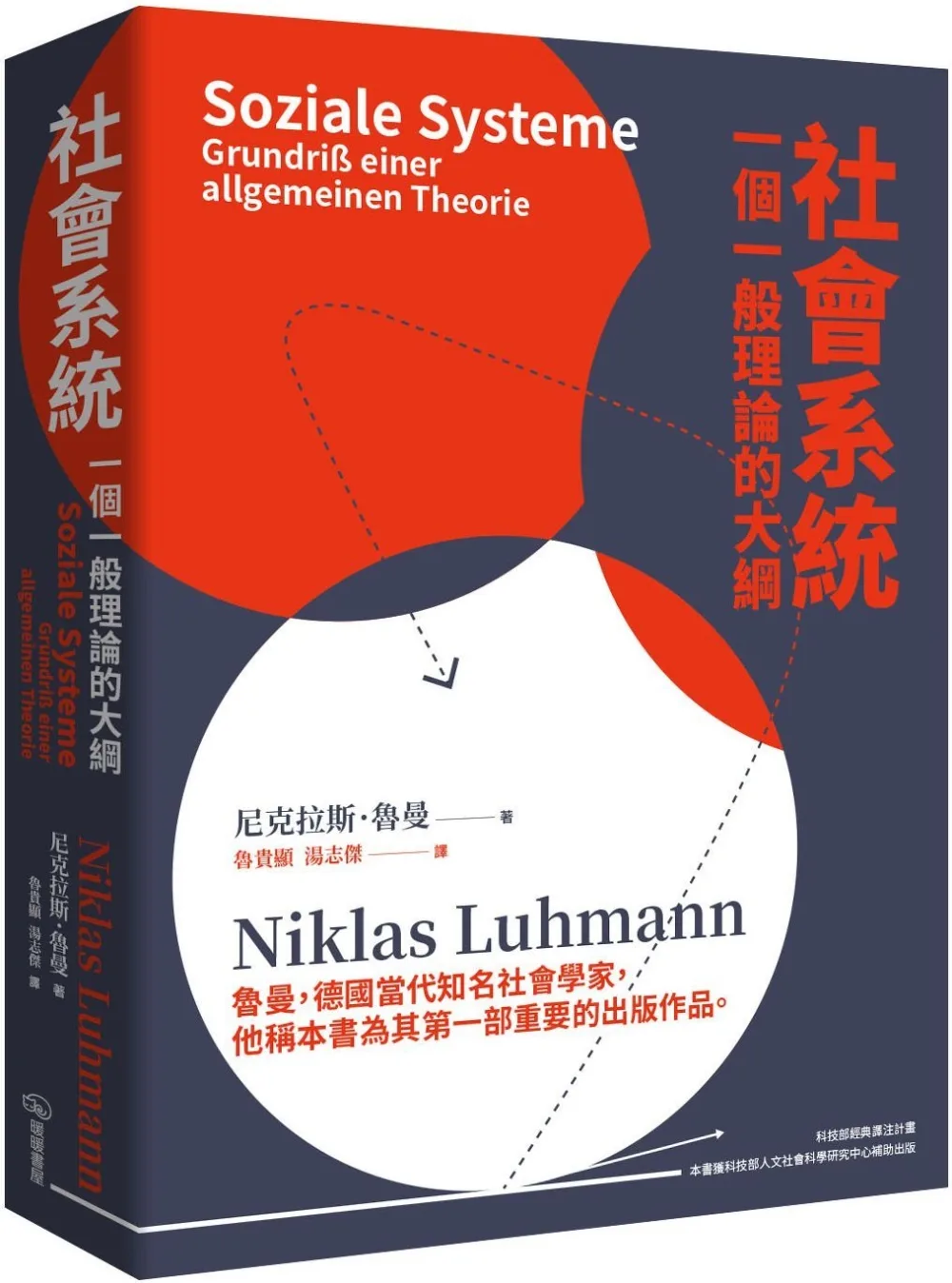

魯曼,德國當代知名社會學家,

他稱本書為其第一部重要的出版作品。

他稱本書為其第一部重要的出版作品。

魯曼:「我的風格甚至是反諷式的。我想藉此告訴人們,請不要太認真對待我,或請不要太快地理解我。」

本書對於社會學的貢獻:從系統的自我指涉性運作重新理解社會,並且改寫諸多的社會學概念,例如行動、溝通、社會分化、組織、媒介。但,另一更重要的貢獻則在於此書作為一般的系統理論,讓所有的學科,無論是自然科學或人文社會科學,看見(社會)系統如何解決自身的複雜性問題,(社會)系統之間如何相互觀察與描述,如何在演化中創造各種溝通媒介。

溝通作為社會性質之後,魯曼為社會學帶來新的問題意識:社會以自我指涉的方式維持住溝通的再生產,且,自我指涉總是以區別為前提,因此,社會學的研究便在於理解社會系統如何地演化中創造各種差異,以回應它自己所面對的世界複雜性。他的理論所具有的典範意涵,一方面是對於跨科際的一般系統研究的貢獻,另一則是對於社會學研究的啟發,即,從全社會的角度思考,即,一切的思考及行動,包括魯曼自己的理論,都必須以溝通這個運作為前提。這樣的理論聽來保守,但可能比任何的實踐或理論更認真反思自身的可能性。

名人推薦

◆這是一本談自我指涉的書,導論時即表明理論立場,欲將典範轉移到自我生產式的系統理論,接著在第一章開頭更提出再素樸不過的宣稱,「存在著諸系統」,藉以提醒讀者,這本書的系統理論不只是科學陳述,同時還實現著科學系統,即,本書所描述的系統之一就是這本書正在進行著的科學溝通。科學陳述本身製造出它所要研究的對象,同樣的,這本書也製造出具有自我指涉能力的對象。它意不在發現對象的構造,也非使對象在科學面前變得透明,而是讓對象在科學觀察者面前變得複雜,變得更加不透明,也因此使觀察者自身變得更複雜與不透明。──魯貴顯(輔仁大學社會學系專任副教授)