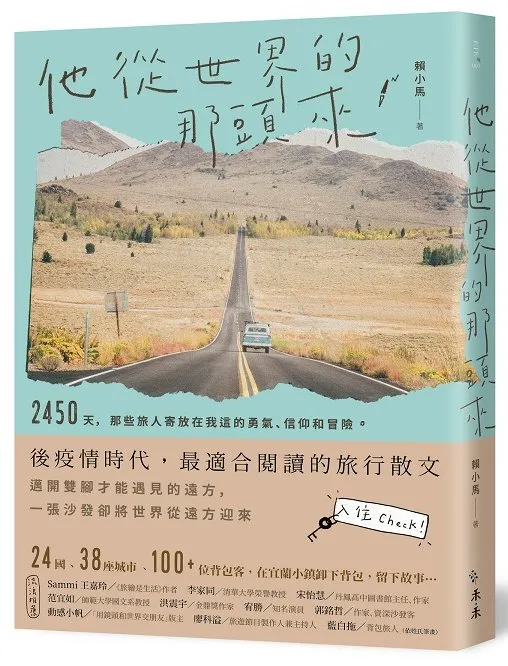

自序

翅膀與故事也可以

窗外,田?旁的水圳棲了一隻灰色的大鳥,單腳直立,另一腳彎曲,樣子像孤傲的野鶴。一看,就曉得牠不屬於這裡。不是常見的白鷺絲,成群在田邊找蟲子吃;也不是值晚班的夜鷺,駝著背對著水發愣。我喚不出那稀罕少見大灰鳥的名字,甚至不知牠來自西伯利亞還是濟州島,理所當然地,也無法想像接下來牠要南去菲律賓還是北返九州島。

我凝視了牠一會兒,不打擾牠在宜蘭田間短暫的停憩。

那形象孤單、獨立、隔隔不入、帶著遠方陌生的風情,誤入副熱帶水稻田旁的北方候鳥,像極了一個個來到我家沙發借宿的背包客,他們可能來自伊朗或立陶宛,短暫停留,又將前去越南或宿霧。

鴻飛泥爪,留下的,只剩一個個曾發著光的故事。

接待背包客,要從二零一三年開始說起。或者更早,因為我對背包客一直有些浪漫的想像。那年,好友文馨問我:「有沒有興趣當沙發主,接待背包客?」

「接待誰?」

「一個美國來的背包客。因為是男生,所以我覺得不方便接待。」

「接待他我需要做什麼嗎?」我有點膽怯又擔憂,不知道當一個沙發主哪些事該做未做因而失禮,也不曉得哪些事不該做卻做因而冒犯。

「你可以什麼都不做,就給他一個地方睡覺,地板或沙發都行。你也可以和他聊天,甚至帶他出去玩。」

充滿彈性,聽得我躍躍欲試。

「你們是怎麼認識的?」知道細節,應該可以更確保安全,我想。

「Couchsurfing,一個網站,中文是沙發衝浪。你很適合,你可以也去辦一個帳號,然後……」

那次經驗是沙發主與背包客正式互動的起點。幾年下來,我接待了來自全球(獨缺非洲)近百個背包客,他們都是透過沙發衝浪這個國際網站向我發來訊息,我流覽他(或她)的個人資料,觀看他的旅行經歷,分析沙發主對他的評論,然後再以直覺做為判斷,要不要接待這個背包客。

接待過的背包客,多數來自日、韓、中、法、馬、德等國,西方來的普遍較為輕鬆自在、活潑健談;東方來的普遍較為客氣拘謹、保守慢熟。總得來說,接待不同人種、區域、國別、性別……產生的火光不盡相同,他們的好奇點及期待的異國感全然不同:接待中國的背包客,常談及兩岸漢語使用的差異、國家體制、社會信任度;接待日本的背包客,常聊到人的友善與熱情、食物美味、文化上的親切感;接待西班牙的背包客,常聊到台灣治安理想;接待法國的背包客,常談到台灣文化的多元性……每一個從不同國家、不同成長背景、不同家庭環境來的背包客,都是一面鏡子,反映著他所見到的台灣風景;他們也都像一雙眼睛,帶我領略習焉不察的日常生活中,還蘊藏著哪些外人一看就覺得驚喜的存在。

我是他們有意義的他者,他們也都是我有意義的他者,旅行與接待的過程,觀看與被觀看同時發生著。

「台灣好綠,一出機場上高速公路,兩旁都是綠色的……」(法國)、「台灣的治安很好,鞋子放門外都不會被偷……」(西班牙)、「台灣的食物很多都是Q的」(新加坡)、「台灣人很願意幫助人,可是開車的人卻不會禮讓斑馬線上的路人」(日本)、「台灣好自由,你們可以隨意批評政府」(中國)、「台灣沒有JEEPNEY(菲律賓特有交通工具,像吉普車,彩繪華麗繽紛,從後方上車),不方便」(菲律賓)、「台灣的廟好多,感覺台灣人離神很近」(捷克)、「台灣到處都有海,真幸福」(中國)、「世界上最美的山,都在台灣」(捷克)、「台灣有很多『真』的沙灘(新加坡)……

背包客帶來他們自己的故事,也帶給我他們觀看台灣的眼睛,使我對台灣或宜蘭的理解,有了一個全新的視角。

我的媽媽最反對我接待「陌生人」,覺得把素昧平生的人帶回家裡,實在太危險。也許是幸運,也許是篩選得當,也許是背包客當中好人的比例很高,總之我沒接待過什麼真正的壞蛋。大多數的接待經驗都是正面的,除了有一回:一對情侶(女的是義大利人,男的我忘了),尋著地址抵達我家,已經晚上八點多,而我給的地址,錯把門牌11號寫成1號,導致他們敲錯門,最後,看到我的時候,二人把不悅的心情全寫在臉上,進了我家之後,他們既無寒暄之意願,因此我們沒聊什麼天,便各自就寢。雖然不愉快,但不至於危險。

當沙發主要考量自身安全而謹慎挑選背包客時,背包客其實也在考量自身的安全,因而仔細衡量沙發主。我曾在里斯本,經歷了一次極為慘烈的沙發衝浪。當時的沙發主熱情接待支身旅行的我,當時,他並未告知我,那個接待我的房間,他也同時接待了另外二組的背包客,窄窄的房間,擠了四個來自世界各地的陌生人,僅有一張單人床,連一條背子都沒有。而廁所磁磚汙黑,毛髮四落,沙發主和另外幾名朋友,喝酒、重金屬音樂通宵達旦……翌日一早,我落荒而逃。

也有一次沙發衝浪在福岡。年輕的沙發主於寒冬夜裡,走路十五分鐘到車站接我,並帶我去附近餐館吃便餐,二人相談甚歡。最理想的沙發衝浪經驗,在西班牙馬約卡島。沙發主住在一棟臨港公寓,他家位於十一樓,共有七、八個房間,他挑了一間單人房給我,並把鑰匙也丟給我,「就當自己家吧」,留下這句話,他轉身去上班,我望向窗外,港口泊滿帆船,每艘都陽光燦爛、自信風發。我一時還以為自己就是個富豪……正因自己的沙發衝浪經驗,對於西班牙來的背包客,我總特別留意,回饋心理,接待他們的意願也較高。

都是一張面孔,一段追尋,一個名字,一則故事,在宜蘭,一道短暫交會的火光。來自美國的南極洗碗工並不是我接待的第一個人,卻是我留下的第一段精簡的隨筆。又接待了一個個四面八方來的旅行者,我才心生一念:「何不把他們的故事寫下,為那被東南西北、男女老少、高矮胖瘦都躺過的沙發,與相談甚歡的一些夜半時光,留下點什麼呢?」於是大約三、四年的書寫、回憶、反思,把一部分前前後後來過宜蘭員山的背包客故事,匯集成一本書,他們既作客沙發,作沙發客,亦在沙發作客;偶爾也客座沙發,促膝相談,一期一會地坦然信任,口耳傳授人生長篇小說中的某一孤章。

還有些散落的孤章,想寫而未寫:

從屏東到花蓮工作,為了設計展而來到宜蘭,為了結交朋友而使用沙發衝浪網站,整晚和我一起看金馬獎頒獎典禮。他叫阿捷;

一個講著西班牙文的哥倫比亞人,十九歲移民到瑞士後,職業是搬家工人,來到宜蘭這年三十五歲了。他辭掉工作,已經旅行了十個月,從瑞士到希臘、伊斯坦堡、印度、尼泊爾(二零一五年大地震時人剛好在加德滿都)、中國、蒙古(他的帳篷在這裡被偷了)、西伯利亞、韓國、日本、台灣,還想一路去菲律賓……他叫艾伊美(JAIME);

住特拉維夫,「以色列唯一一座『不政治狂熱』的城市」,他說。當了一年半的軍人,常半夜去查訪巴勒斯坦的民家,他很不喜歡以色列人對待巴勒斯坦人的方式,粗暴歧視。可他覺得現實無解,對以色列感到絕望,於是出來旅行。他是素食主義者,優布(YOVUL);

烏克蘭女孩,與她男友環遊世界,來到宜蘭時,已離家十八個月。邀請他們兩到課堂上與學生分享故事、介紹烏克蘭,一名活潑的學生尚恩竟主動舉手,唸了一串烏克蘭語歡迎二人,二人又驚又喜。晚餐,我請客,帶他們去市區一間蓋在三合院的烏克蘭餐廳吃飯,二人再度又驚又喜,直呼快兩年沒吃到家鄉菜了。離去時,我目送著他們背影,他們用烏克蘭國旗蘭黃二色自製的褲子隨步履搖擺,那份愛國的堅定像宣示。她是納塔莉(NATALI)……

?? ?

原有遺憾,後來想想,未寫亦何妨,就讓它們成為還未完成的詩句,續續行遊於地球不同的經緯度上,寫成自己的海拔,寫成無人能破的奇案,寫成自成一格的寒冰或孤燈,寫成一隻穿山越嶺、飛南渡北,無法被叫出名字的大鳥。

完成此序時,我已經無法登錄沙發衝浪這個網站。網站因疫情影響旅行而經營困難,已改成付費使用,我隱然覺得一個時代已經結束了,另一個時代正開始。時代與時代的交會之際,謝謝每一個曾經坐在我家沙發上的背包客,背包打開,散落地板的全是還未晾乾的傳奇。這一次,我會寫下你的故事。

後疫情時代來臨,那隻停在我家門外的大灰鳥,去來自由得令人生羨。也許除了飛機、遊輪或火車可以帶領人們遠走旅行,翅膀與故事,也可以。

賴小馬 序於宜蘭 2022.3.1