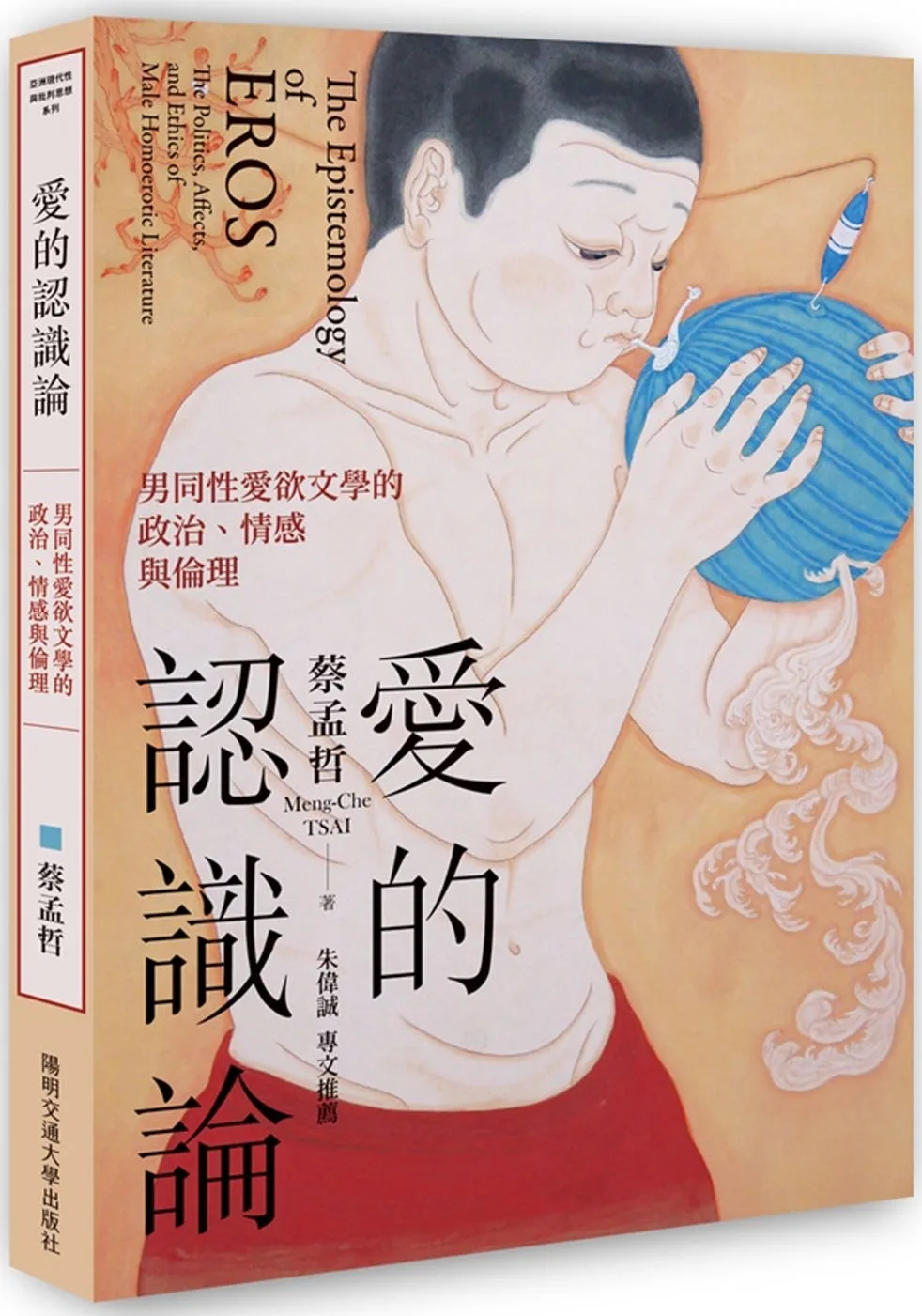

窺、癖、愛

同性戀認識框架轉變及其歷史關係性

同性戀認識框架轉變及其歷史關係性

本書透過「愛的認識論」這個具多重時空意涵的概念,來表徵「癖」的病理模式、「窺」的道德模式,以及著重探討的「愛」的關係模式等三種模式的同性戀認識論,並探究它們的歷史變化軌跡,以突顯同性戀主體所面對的汙名歧視、生存情境、親密關係形式,以及設想如何共同生活。

愛的汙托邦

被權力穿透又施用於社會維穩的共生體

透過分析華文男同性情欲文學中,關於性�親密關係與婚姻家庭的想像與辯證——這個面向不僅關乎並構成當代同性戀的各種生命情境,更影響且形塑同性戀認識論轉變的具體社會制度及歷史事件——試圖描繪不同歷史情境中同性戀主體的生命樣態。本書主張,我們需要不同的同性戀認識論來理解、思考與感受同性戀生命的幸福與苦難,藉以看見同性戀情感與生命的矛盾與麻煩,同時看見交織其中活生生的幸福期盼及想像、血淋淋的苦難歷史及現實,而能夠開展一種融合自我照顧、合作互助及共生求存的倫理想像。

本書特色

1.切入百年來中文同性戀典範替代上位與後來風向轉變的整個眩惑場景。

2.描繪不同歷史情境中同性戀主體的生命樣態。

3.透過婚姻平權等新發展所引出的不同觀點來回看原先的歷史文本。

學界推薦

朱偉誠? 國立臺灣大學外國語文學系暨研究所副教授

林俊?? 小說家

林建廷 國立中央大學英美語文學系副教授

紀大偉 國立政治大學台灣文學研究所副教授

康文慶? 美國克里夫蘭州立大學歷史系副教授

許仁豪? 國立中山大學劇場藝術學系副教授

許維賢? 新加坡南洋理工大學中文系副教授

陳佩甄? 國立政治大學台灣文學研究所助理教授

喀 飛? 台灣同志諮詢熱線協會創會理事長

曾秀萍? 國立師範大學台灣文學系副教授

黃道明? 國立中央大學英美語文學系教授

楊佳嫻? 國立清華大學中國文學系副教授

劉人鵬? 國立清華大學中國文學系教授

顏 訥? 作家、中研院文哲所博士後研究

蘇敏逸? 國立成功大學中國文學系教授

(依姓氏筆畫順序)

專文推薦

此書對於相關學術研究發展上的重要貢獻,那是因為在這樣一個已有不少前行專著的領域中,能夠另闢蹊徑走出一條自己的道路其實是頗不容易的。然而如前所述,此書在章節主題選取上更具提綱挈領效果的概念提出,以及更近距離的文本細部解讀檢視,事實上都將使得一般讀者更易透過本書切入百年來中文同性愛戀典範橫空上位與後來價值反轉的一整個眩惑場景,加上孟哲的行文流暢、筆鋒銳利,此書或許能夠成為相關場域最引人興味與便於進入的知識入門書,也未可知。謹此推薦、期盼以為序。──朱偉誠(國立臺灣大學外國語文學暨研究所副教授、《臺灣同志小說選》主編)

聯合推薦

愛之奧義與其衍生的有如漫天花雨的紛歧,凡人不迷惑、倉皇、嗆跌損傷者幾希?何況歷來飽受冷眼漠視與歧視的同性愛。本書聚焦現當代的男男愛欲的歷史場域,其標的淺顯而宏大,然「認識」之道阻且長,作者漸次向家庭、婚姻、疾病、藥癮開拓探求,描繪出他自己、也是我們同代人的愛欲航海圖,而他的目光始終朝向那愛的理想國。──林俊?(小說家)

本書是近年酷兒研究的突破性著作,尤其是對於民國社會主義時期的論述,前所未有,極具開創性;對非主流文本的閱讀與分析,亦為目前台灣的性別研究發出的重要批判性聲音。──許仁豪(國立中山大學劇場藝術學系副教授)

同志運動是文化的社會運動,最重要的能量來源和武器是論述,《愛的認識論:男同性愛欲文學的政治、情感與倫理》提供讀者以更全面的視野深刻認識這世界怎麼建構男同性愛欲,是鍛鍊論述力的重要且精彩的著作!──喀飛(台灣同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者)

本書有別於主流「愛最大」不分同異不容置疑的訴求,以「窺」、「癖」、「愛」三個焦點,揭示男同性愛欲與國族改革方案、烏托邦想像之間的關係,立足於當代文化狀況來和前行研究對話,對於華文男性同性愛欲寫作的研究具有相當貢獻。──楊佳嫻(國立清華大學中國文學系副教授)

?