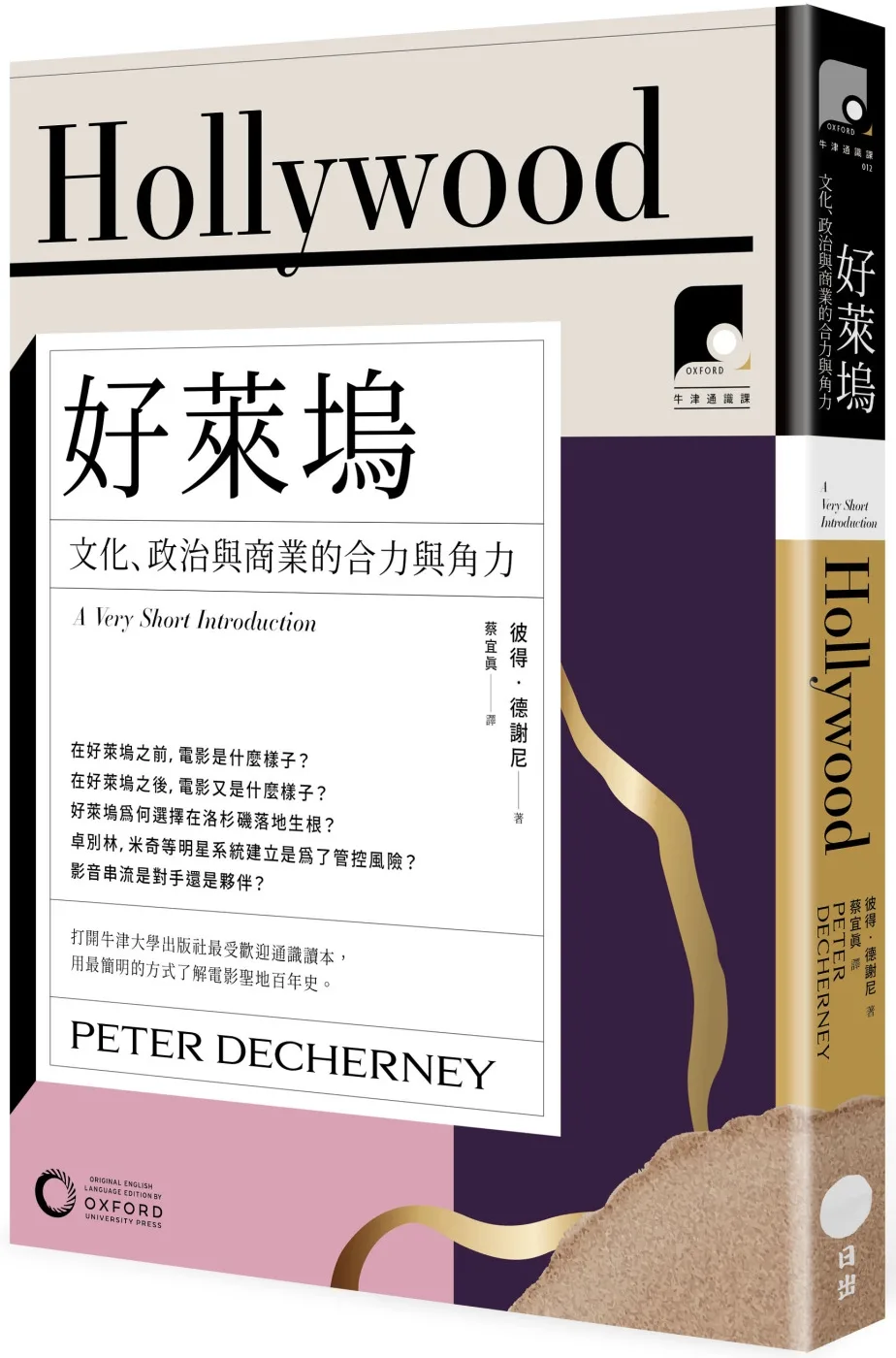

在好萊塢之前,電影是什麼樣子?

在好萊塢之後,電影又是什麼樣子?

好萊塢為何選擇在洛杉磯落地生根?

卓別林、米奇等明星系統建立是為了管控風險?

影音串流是對手還是合作夥伴?

是什麼塑造了好萊塢,好萊塢又是如何形塑世界?

打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本,

用最簡明的方式了解電影聖地百年史。

在好萊塢之後,電影又是什麼樣子?

好萊塢為何選擇在洛杉磯落地生根?

卓別林、米奇等明星系統建立是為了管控風險?

影音串流是對手還是合作夥伴?

是什麼塑造了好萊塢,好萊塢又是如何形塑世界?

打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本,

用最簡明的方式了解電影聖地百年史。

好萊塢,

這個夢想的起點、追星的天堂、世界電影產業的製造地,

是如何以及為何開始發展?

又是怎麼在戰爭與政治干擾下,

以及技術、商業模式和觀眾品味的多次變革中存活下來,甚至日益壯大?

本書從十九世紀愛迪生的電影放映機時代與鎳幣電影院開始說起,

一直到現今無所不在的線上影音世界,

透過眾多著名電影、明星和導演,

描述好萊塢一個世紀以來的發展與樣貌,包括:

◎電影在剪輯、拍攝、演出風格、題材與敘事方式上的演變

◎製片廠如何運用3D、電腦合成等新的美學與技術

◎明星系統與類型片的出現

◎透過「製片規則」,在政治、文化與宗教的監管下處理禁忌主題

◎二戰時政治化的好萊塢

◎「明星化」的導演成為行銷主軸與票房保證

◎電視、錄影帶、光碟與數位串流帶來的衝擊與機會

◎獨立電影運動下的好萊塢

在卓別林、米奇、凱瑟琳·赫本、史蒂芬·史匹柏、大衛·芬奇等人的故事中,

以及《大獨裁者》、《雙虎屠龍》、《火爆浪子》、《星際大戰》、《第一滴血》等知名電影的圍繞下,

了解好萊塢如何藉由各種實驗與探索,

建立出流暢且完善的製片廠系統,

成為主導全球螢幕與想像力的媒體帝國,

並在世界大戰、數位串流與獨立製片的挑戰下,持續站穩腳跟,

甚至更強大普及、靈活多元,持續主導全球的媒體創作。

【你是知識控嗎?關於牛津通識課】

用最簡明直白的方式,了解現代人最需要知道的大問題。

牛津通識課(Very Short Introductions,簡稱VSI)是英國牛津大學出版社(Oxford University Press)的系列叢書,秉持「為所有讀者提供一個可讀性強且包羅萬千的工具書圖書館」的信念,於1995年首次推出,多年來已出版近700本讀物,內容涉及歷史、神學、藝術、哲學、文學、醫學、自然科學、政治等數十多種領域。每一本書對應一個主題,由該領域公認的專家撰寫,篇幅簡潔精煉,並提供進一步深度閱讀的建議,確保讀者讀完後能建立該主題的專業級知識框架。

?