獻給住在城市或鄉村裡、喜歡生物和不喜歡生物的你

?

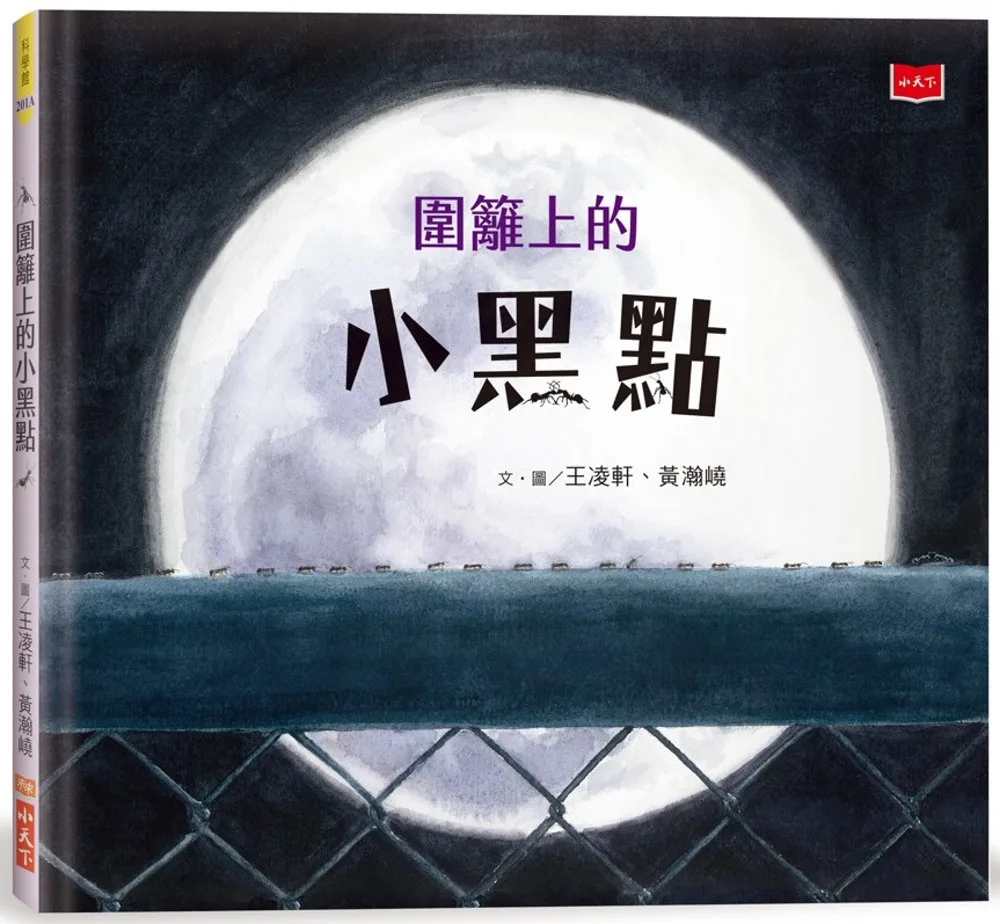

從春天到秋天,只要用心觀察

你也會發現那一列又一列的小黑點

透過生動的文學筆調、科學圖鑑般的寫實筆觸

穿透小螞蟻的大世界,產生對大自然的驚歎與盛讚

?

從春天到秋天,只要用心觀察

你也會發現那一列又一列的小黑點

透過生動的文學筆調、科學圖鑑般的寫實筆觸

穿透小螞蟻的大世界,產生對大自然的驚歎與盛讚

螞蟻是我們生活周遭很常見的小昆蟲,不論是在家中、公園或是山上,都可以見到不同種類的螞蟻忙碌的搬運著食物。這本描繪黑棘蟻自然生態的科學繪本,從黑棘蟻的食物、敵人、行為、特色、到蟻巢內部、婚飛,簡單明確的介紹了黑棘蟻的生命循環,書末還另外補充了關於黑棘蟻更詳細的知識說明,讓讀者更進一步認識黑棘蟻的特殊行為,以及蟻后和雄蟻生殖階級和工蟻的不同等等。

作者以生動的文學筆調描述,近距離的特寫構圖呈現,用科學圖鑑般的寫實筆觸,細細勾勒出圍籬的金屬質感、昆蟲的觸鬚和翅膀、植物的脈絡,以及蟻巢內部的質地等,帶領讀者一窺小螞蟻的大世界。

兩位作者一位從小喜歡觀察自然生態,一位則是愛看書和自然生態影片,兩人在大學時都選擇與自然相關的科系,在一堂選修的繪本課程中,他們踏進了繪本的世界,進而投入創作。這本書是他們兩人一起合作的成果,一起畫、一起討論故事,以在校園圍籬上觀察到的黑棘蟻為主角,精細描繪出黑棘蟻的生態,希望小朋友看了這本書之後,能夠瞭解小小螞蟻的生命形態,並且開始去認識大自然、愛上大自然,進而尊重大自然裡的每個小生命。

得獎紀錄

★「好書大家讀」入選好書

★入選新加坡亞洲兒童讀物節插畫家畫廊

★入圍第五屆豐子愷兒童圖畫書獎

★臺北市兒童閱讀優良媒材推薦

★教育部國民中小學新生閱讀推廣計畫優良圖書

齊聲推薦

臺灣螞蟻權威? 李宗岐博士 推薦

昆蟲界、科學界、兒童文學名家

蚜蟲、螳螂纖細的觸鬚,準備結婚的黑棘蟻單薄透明的翅膀,朱槿和絲瓜花瓣的脈絡、質地,烏?木從春天到秋天的變化……以及維繫大自然生生不息的力量,都隨著兩位作者敏銳的眼光、熱切關愛的心思透出紙面;讓讀者從昆蟲的微觀角度一起數算,並且感受樸實生命的點點滴滴,從而發現一個遠比外觀還要寬廣深遠的內在世界。——宋珮(藝術工作者)

螞蟻!是大家從小就認識,但總是不太了解的小昆蟲。因為牠們小,因為牠們總是無聲無息,低調且隱密,讓我們總在不經意中發現一個會動的小黑點、一排會動的小黑點、一群看似會講話的小黑點,才開始發現螞蟻、認識螞蟻,但因為牠們還是很小,所以大家又忽略了。漸漸的,只剩下認識牠們的名字:螞蟻。深不知螞蟻可是地球上擁有超過一萬五千種,且是陸地上生物量最高的生物。

藉由這本繪本的真實筆觸與故事,可以讓小朋友與家長開始進入臺灣平地居家附近常見黑棘蟻的世界,就在你家旁的小公園、路邊的小圍籬,多點觀察、多點耐心,你就會發現一個有趣的小世界,充滿著驚奇與生命力!——林宗岐(螞蟻博士、國立彰化師範大學生物學系副教授)

兩位具有生物科學背景和繪畫天賦的作者,親身觀察記錄了發生在身邊的生物世界,再用冷靜的陳述、真實的場景描繪。他們不僅為讀者帶來耳目一新的繪本,也為從事熱愛鄉土、尊重事實的科學傳播立下了好榜樣。——林雨德(國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所副教授)

知識的重要,在於結合生活。螞蟻如此小,在地球上可扮演著不能小覷的角色。這本書傳遞科學知識,繪畫技巧寫實,以知識專業配合繪畫的節奏,引導孩子進入一個微細的自然世界。——凌拂(自然文學作家、兒童閱讀推動者)

臺北市立動物園的昆蟲館也有展示螞蟻,每次觀察牠們活動,總會對牠們的分工和團隊默契佩服不已。這是本很有意思的繪本,雖然主角是螞蟻,但蘊含故事性的插圖,看完就讓人迫不及待想走出戶外,探索一下住在大自然的鄰居們!——唐欣潔(臺北市立動物園昆蟲館館長)

都市裡,除了人,還有很多小動物;圍籬上,除了鐵鏽,還有排隊出去工作的黑棘蟻。夏日午後,喜悅的閱讀這本令人驚豔的繪本,待會兒天氣涼了,一定要出去看看周遭的野生朋友。推薦給你,一起為這兩位年輕的作者BRAVO!——袁孝維(國立臺灣大學森林環境暨資源學系教授)

這是一本生動、有趣的書:和作者一起跟隨校園內「圍籬上的小黑點」行進,然後我們會觀察到這些小黑點生存和傳承的祕密,以及牠們跟其他生物間繁瑣複雜的互動關係;這比唸教科書好玩多了!——高文媛(國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所教授)

螞蟻,通常大家對牠們不是視若無睹,就是在看到的時候把牠們吹掉、掃掉,甚至壓死、搓死。可是,螞蟻具有很獨特的行為與生態,在自然界中扮演著重要的角色。這本繪本是我們認識黑棘蟻,進入螞蟻世界的起點。——張東君(科普作家、青蛙巫婆)

看著這本書從草圖到定稿,由黑白變彩色,能有幸見證本書的誕生,真的是我的榮幸!黑棘蟻是我博士論文的實驗動物,這本書所描繪的黑棘蟻生態畫面,張張都是我的回憶,可以說不僅寫實,更是寫意,有了這本書,一定可以幫助更多讀者瞭解黑棘蟻,認識社會性昆蟲,可以說,比我的黑棘蟻研究有更多的社會影響力,是自然科學與環境教育方面的好書,真心推薦給讀者收藏!——鍾兆晉(國立臺灣大學昆蟲系博士、新北市立永和國民中學校長)

(以上推薦人順序依姓名筆畫排列)

書評?? ?

到社區公園活動時,常出現螞蟻軍團,你觀察到了嗎?螞蟻們總是成群結隊的活動,過著規律的團體生活,看著一隻隻螞蟻循著同伴留下來的氣味,不停地向前走,偶爾交頭接耳交換訊息,循著迤邐成行的隊伍往前看,原來是有一塊掉落的餅乾屑。螞蟻們搬運著比身體還大的食物塊,帶回巢穴中與同伴共享,牠們協力互惠的行為是不是很有趣,在我們的生活當中是不是也有類似的行為表現呢?黑棘蟻是臺灣各地常見的大型螞蟻之一,大顎發達極有攻擊性,喜歡吃蜜露、花蜜,也吃死掉的昆蟲和人類的食物殘屑。

火眼金睛的作者透過深度的觀察,將黑棘蟻的生活模式描寫地栩栩如生,讓人讀來好像變身黑棘蟻,融入蟻群行列與排放蜜露的蚜蟲共同生活,採食蜜露之餘,也幫牠們抵抗天敵瓢蟲的干擾;一發現有危險,立刻用腹部敲打地面,分泌出氣味難聞的蟻酸,對同伴們示警告急,還會背扶同伴直達食物所在地,協助進食,真是互利共生的典範。這種合作天性的社會性昆蟲,還有哪些出人意料的本領呢?邀請小讀著們一同來探訪螞蟻的祕密生活。 ——「好書大家讀」評審評語 楊健仁(前臺北市立動物園副園長)

螞蟻是生活中最常見的小昆蟲,在不同的角落經常可見大小不同、外型特徵不一樣的螞蟻,一有食物時,牠們就成群出現。本書帶我們去城市圍籬的一角,近距離觀察黑棘蟻的生活,牠們就在圍籬的空心管柱裡築巢。在城市裡生活的螞蟻會如何因應周遭環境的改變呢?透過認識黑棘蟻, 你也會開始關注起生活周遭的動植物喔!——教育部國民中小學新生閱讀推廣計畫優良圖書推薦評語

?