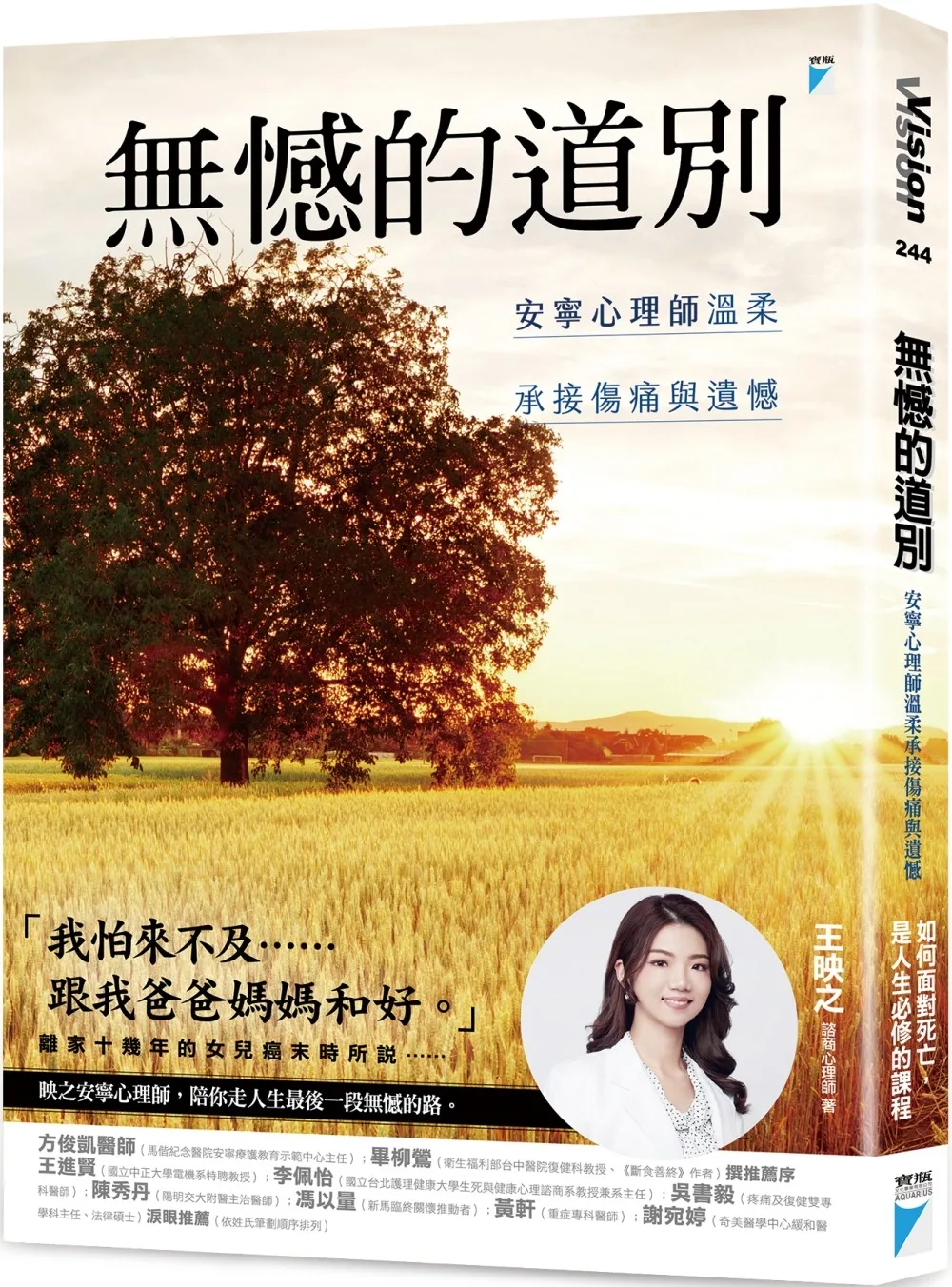

「我怕來不及跟我爸爸媽媽……和好。」

──離家十幾年的女兒癌末時所說……

映之安寧心理師,陪你走人生最後一段無憾的路。

以同理,傾聽末期病人的恐懼、憤怒與自責;

以理解,接納末期病人家屬的絕望、沮喪與不安。

──離家十幾年的女兒癌末時所說……

映之安寧心理師,陪你走人生最後一段無憾的路。

以同理,傾聽末期病人的恐懼、憤怒與自責;

以理解,接納末期病人家屬的絕望、沮喪與不安。

末期病人的難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼,甚至尖銳的言語攻擊,映之安寧心理師溫柔理解、承接;

而在難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼、尖銳的言語攻擊背後,那些埋藏在末期病人心底最深處,可能連他們自己都不知曉的遺憾與未竟之事,映之安寧心理師引導著他們,讓他們傾聽自己。

與生命道別,我們無可逃避,

但我們能用愛,走得無憾。

•心心是醫院最小的老病人,一歲不到診斷出癌症,照顧她的母親悲痛:「我這麼努力,妳卻這麼受苦。」

•「其實我都知道爸爸快死了……可是媽媽叫我不能說。我在想,是不是每次媽媽不在,我都叫爸爸跟我一起偷偷吃泡麵,才害他生病的?」

•六十多歲的男病人對醫生嗆聲:「啊不會開刀就說啊……乾脆來死一死啦。」

•「我怕來不及……跟我爸爸媽媽……和好。」離家十幾年的女兒癌末時所說……

二十二篇末期病人的故事,每一篇都扎心、盈滿淚水,而映之安寧心理師在無盡的溫柔、柔軟與同理中,細膩提醒:當孩子罹癌,要跟孩子說嗎?當孩子父親或母親離世,如何陪伴孩子的悲傷?在幫孩子好好說再見之前,是否能先好好愛?而當老年人喪偶,不但易被忽略,且悲傷更容易躲藏在抱怨裡,以及當面對摯愛的家人將離世,我們能不能接納並允許自己理解,無論是仍想積極治療,或選擇安寧,那都是因為愛。

本書特色

◎如果說這本書裡,我與病人故事的文字醞釀期有個三五年,而這本書背後關於我個人的生命準備期,大概有三十年。說起來,也是個故事推著我往這條路上走,這是一個發生在我家庭裡關於生病、死亡與生命交織的故事。……

一個家庭因著家人罹癌會經歷什麼樣的變化,我從小就知道。癌症最可怕的甚至不僅僅是剝奪一個人的生命,而是剝奪一個人一個家庭的生命力。

這天,不是我第一次聽這個故事,但就在那天,聽完故事後,心酸疼地流下了眼淚。疾病與死亡在我的天真爛漫裡留下了一筆特別不同的色彩,立下了小小的心願,心願其實也不是很清晰,大概就是想為這樣的受苦做一點什麼吧!──摘自自序〈醞釀〉

名人推薦

◎方俊凱醫師(馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任);畢柳鶯(衛生福利部台中醫院復健科教授、《斷食善終》作者)撰推薦序

王進賢(國立中正大學電機系特聘教授);李佩怡(國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系教授兼系主任);吳書毅(疼痛及復建雙專科醫師);陳秀丹(陽明交大附醫主治醫師);馮以量(新馬臨終關懷推動者);黃軒(重症專科醫師);謝宛婷(奇美醫學中心緩和醫學科主任、法律碩士)淚眼推薦(依姓氏筆劃順序排列)

◎記得面試安寧心理師的時候,總共有七位來面試的心理師,每一位都非常優秀,尤其有幾位讓面試官們難以取捨。經過很長的討論,我們選擇了映之成為我們的同事。當然有許多理由,例如她態度溫和、口條清楚等,但是有一個理由讓映之特別突出,就是她是護理師與諮商心理師的雙碩士,而且她的護理碩士論文就是與末期病人的靈性照護有關,而她在護理碩士後又取得諮商心理師的資格,這樣的條件,不就和安寧療護的創始大師桑德斯女士雷同嗎?選擇了映之,她沒讓我失望。她果然以她獨有的特質與深厚的學理基礎,為一位又一位的末期病人與家屬給予最大的支持與安慰。──摘自方俊凱醫師(馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任)推薦序

◎安寧心理師是「生死兩端的擺渡者」。在生之此岸要過渡到死之彼岸的這段歷程中,盡我所能地讓「逝者善終,彼此善別,留者善生」。書中這句話讓我肅然起敬。……書中有許多例子,作者協助家人在臨終現場和解、互相道愛,過程曲折引人,她的功力與用心令人折服。──摘自畢柳鶯(衛生福利部台中醫院復健科教授、《斷食善終》作者)推薦序

?