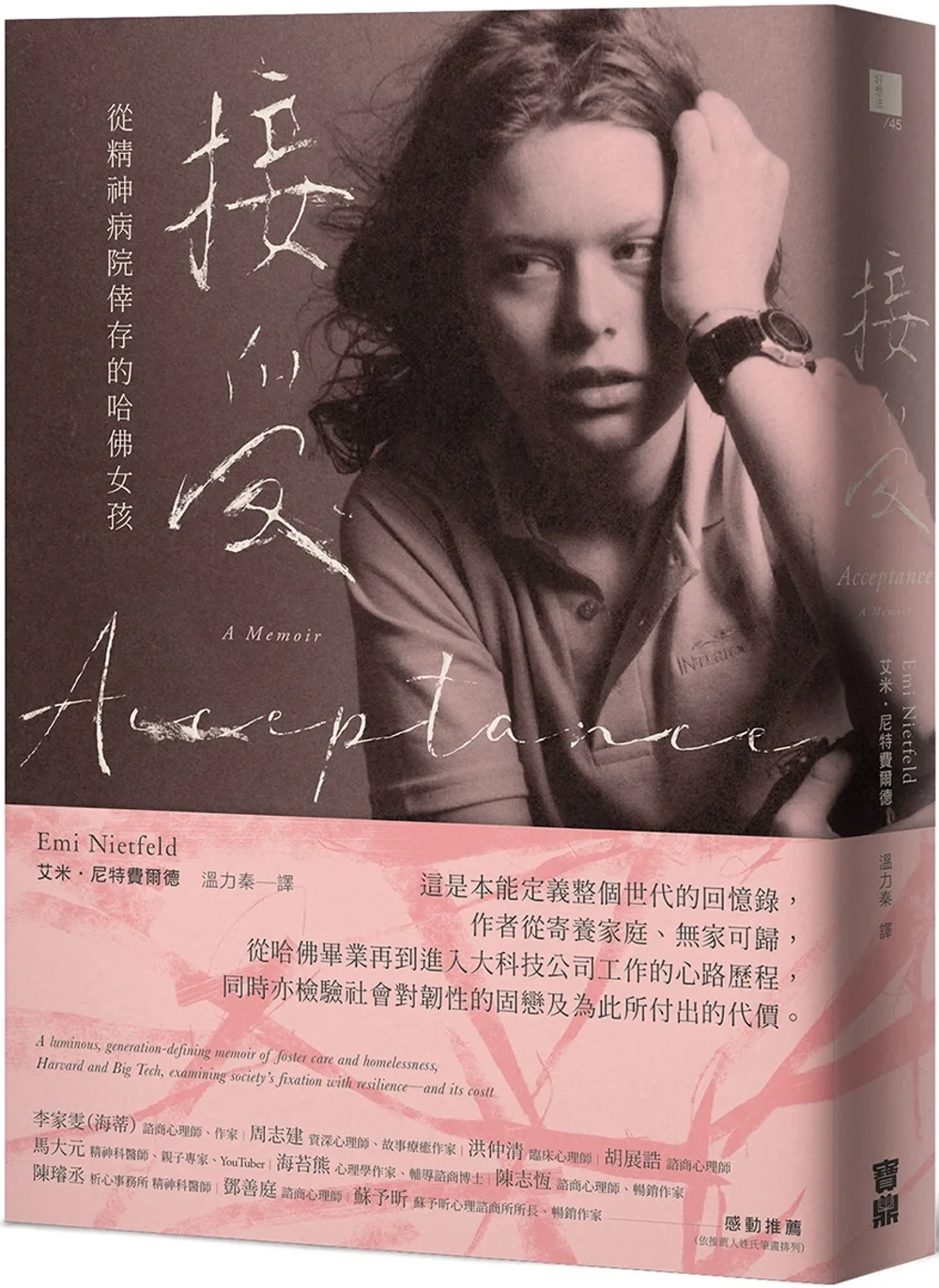

接受未必是一種喜悅的選擇卻是自癒的開始

?

《接受》是一本筆調清晰、能定義整個世代的回憶錄,闡述作者艾米•尼特費爾德從寄養家庭、無家可歸、從哈佛畢業,再到進入大科技公司工作的心路歷程,同時亦檢驗了社會對韌性的固戀及為此所付出的代價。

?

尼特費爾德十幾歲無家可歸時,曾睡在自己1992年出廠的豐田Corolla上,也在這輛車上撰寫申請大學的文件。她深信錄取菁英大學就是助她擺脫淒苦童年的唯一路徑,但若想實現向上流動的願望就必須先打造完美的韌性論述,證明這一路走來所忍受的磨難已經把她淬鍊得更堅強,她是有能力「克服逆境的人」。

?

然而,背後的真相絕非表面那般光明燦爛。

?

艾米的母親是個富有魅力的女人,患有囤積症的她雖然害女兒吃抗精神病藥物,另一方面卻又認定女兒天賦異稟。相較之下,明尼蘇達那對收留艾米的寄養父母就不同了,他們禁止她在家裡處理「色情圖片」,那些圖片其實是學校藝術史課程以米開朗基羅作品《大衛》為主題所製作的閃卡。

?

艾米的父親在變性後離開了她的人生,而「變性」這個概念在二???年代並不為人所理解。她自身的過去存在著許多她不得不隱藏的內情,譬如心理健康問題、對藥品阿德拉(Adderall)上癮,以及才十多歲年紀卻必須自立自強這種與年齡不符的淒苦。艾米宣稱已經超越的各種逆境依然在她人生裡作祟,即使順利從哈佛大學畢業,又在Google覓得軟體工程師一職,但她發現功成名就未必與安全感劃上等號。

?

這本震撼人心的回憶錄,以犀利的目光娓娓道來,揭露了作者用問題重重的過去交換未來璀璨前景所需付出的代價。艾米以親身經歷「美國夢」的視角道出真相,赤裸裸描繪了向上流動的高昂代價、菁英聚集之地所散發的虛偽,以及社會對堅毅和韌性的期待所營造的嚴苛標準。

?

《接受》筆鋒直率,讀來往往悲慘憂傷,又帶有一絲黑色幽默,是一本會讓讀者揪心之作,挑戰我們對克服逆境既定的概念,進而從自己身上找到知足感。

?

感動推薦

?

李家雯(海蒂)??? 諮商心理師、作家

周志建??? 資深心理師、故事療癒作家

洪仲清??? 臨床心理師

胡展誥??? 諮商心理師

馬大元??? 精神科醫師、親子專家、YouTuber

海苔熊??? 心理學作家、輔導諮商博士

陳志恆??? 諮商心理師、暢銷作家

陳璿丞??? 析心事務所 精神科醫師

鄧善庭 ? 諮商心理師

蘇予昕??? 蘇予昕心理諮商所所長、暢銷作家

(依推薦人姓氏筆畫排列)

?

國外好評

?

「這是一本會引起共鳴的回憶錄—翻開後就會停不下來,忍不住為艾米•尼特費爾德聲援,她慘澹的童年生活促使我們重新思考過去所聽從或不聽從的觀念,對於求援講求可行做法這樣的矛盾,也會有不一樣的省思。就某些層面而言,把《接受》當成是一個聰明的青少女因為媽媽是囤積狂,不但心理狀態不穩定且有操控欲,以致於害她被送到精神病院及寄養家庭度過青春期這樣的故事,那就太平淡、搔不到癢處了。

艾米面對了許多困境,包括飲食失調、自殘、藥物上癮和無家可歸等問題,難怪不會有大人相信她有辦法從創傷中振作起來,更別提去讀常春藤盟校。但她都做到了,而且她為了受教育、為了夢想長期奮戰的故事令人五體投地,讀來生動刺激。這是我今年讀過最棒的回憶錄之一。」—亞馬遜編輯艾爾•伍德沃斯(Al Woodworth)

?

「尼特費爾德可以捕捉到人生受困境宰制時的狂亂,在述說英雄戰勝之旅的同時又不忘批判,這般天賦把《接受》塑造成一本非凡的回憶錄。」—《紐約時報》書評(The New York Times Book Review)

?

「《接受》不是那種簡簡單單講『超越』的故事。作者把自力更生向上流動的過程化為曲折錯綜的敘事,翻開後會停不下來,筆觸自然又散發黑色幽默。」—網路新聞媒體BuzzFeed

?

「這本自然又充滿洞見的回憶錄—從童年被忽略、就讀哈佛到就業於大科技公司—以溫柔的口吻娓娓探究大家所謂的『成功』背後有什麼弱點。」—《時人》雜誌

?

「《接受》述說的並非『浴火重生』型的傳奇故事。尼特費爾德不來一線曙光那套,而是專注於描繪把自己扭曲成『值得幫助的完美受害者』—即「所受的傷害恰到好處」—會承受哪些壓力。因此,《接受》可以作為一種必要途徑,打破她認為美國人在談到困境時熱衷於『宣揚堅毅精神』的習慣,同時亦藉這本書控訴有負於她的兒福系統,以及這個社會只看得見有能力在創傷後成長的弱勢族群。……人人都能從這個觀點學到教訓。」—美國公共廣播電台(NPR)

?

「如果《垃圾場長大的自學人生》曾經讓你震撼,那麼你一定要讀艾米•尼特費爾德所寫的《接受》……是讀書會的必讀之作。」—愛荷華州公共廣播電台(Iowa Public Radio)

?

「引人入勝、深具啟發又不失黑色幽默。」—《費城詢問報》(Philadelphia Inquirer)「本月最佳新書」

?

「《接受》打破了典型灰姑娘式的社會流動故事,是一本格外坦率又優美的回憶錄。」—《克里夫蘭書評》(Cleveland Review of Books)

?

「《接受》讀來感染力強大,不但令人著迷、筆調風趣,而且發人深省……尼特費爾德這本回憶錄和她的人生都是令人欽佩的成就,有她相隨十分美好。」—《明星論壇報》(Minneapolis Star Tribune)

?

「非凡的傑作。」—線上報紙Daily Hive 2022年最佳選書?

?

「具有小說推進力的敘事風格……難怪會讓人忍不住把《接受》和珍奈特•沃爾斯的《玻璃城堡》相比……在社會流動處處受限的當代氛圍之下,《接受》是一本扣人心弦又迫切的回憶錄。尼特費爾德破除大眾的迷思,把韌性視作掩蓋社會不能賦權弱勢個人的面紗。她在追尋療癒的過程中,展現了一絲曙光,人就算身在最黑暗的時刻,依然有未來可期待,而且只要懷抱希望,人就有能力徹底享受當下。」—《南方書評》(The Southern Review of Books)

?

「尼特費爾德的回憶錄以有趣又具洞察力的視角一探她失能的童年,述說她與囤積狂媽媽住在一起的點滴、從無家可歸和寄養家庭的歷程中摸索出路,還有她本身的心理健康問題,同時也能在這本回憶錄中看到她最終如何走出來,向上流動到社會另一階層,踏上社會所定義的『成功』之路。」—線上文學雜誌《百萬富翁》(The Millions)「八月最令人期待的書籍」

?

「激動人心……尼特費爾德自然流露的韌性與坦率牢牢吸引讀者,直到最後一頁。這是後勁很強的一本書。」—《出版者週刊》(Publishers Weekly)

?

「尼特費爾德的初試啼聲令人讚嘆,全方位探究社會用韌性度過巨大難關的主張,引領讀者重新審視我們長久以來對成功的定義。」—《書目》(Booklist)

?

「作者對於絕望、善用個人苦難,以及完成目標的驅策力為何既是一種才能又是病症,有著極為複雜的剖析。」—《科克斯書評》(星級評鑑)

?

「這本書會蠱惑讀者一路往下看……作者述說她如何處理看似飄渺的目標,同時又要和難以對付的挫敗搏鬥,藉此巧妙的描繪她果決的心態。讀者會忍不住跟著在心裡為尼特費爾德加油吶喊……以第一人稱將作者青少女時期歷經無家可歸以及在寄養家庭系統中摸索的過程娓娓道來,引人入勝,想必會吸引許多讀者,尤其學校輔導員、寄養家庭父母、心理醫生、社工人員以及其他輔導處境艱難的兒童的人士一定會特別感興趣。」—圖書館雜誌(Library Journal)

?

「了不起的天才初試啼聲之作……《接受》可譽為此世代的《憂鬱青春日記》(Prozac Nation)。」—《紐約時報》暢銷書作者布魯斯•菲勒(Bruce Feiler)

?

「從寄養系統的盲點到哈佛長滿常春藤的圍牆,《接受》以深入且發人深省的剖析,探究嚴酷的現實,證明了英才教育和美國夢迷思虛假的一面。艾米•尼特費爾德言簡意賅的證明了不只是菁英的認證和物質財富,就連超越逆境也淪落到成為宣揚的故事。我捨不得放下這本書。」—《紐約雜誌》暢銷書《Beautiful Country》作者王乾(Qian Julie Wang)

?

「椎心刺骨、精彩處處,黑色幽默令人莞爾,《接受》闡明了我們的社會對弱勢有一套固有標準,即種族化又清清白白的形象,根本不可能有小孩符合這些條件。艾米•尼特費爾德在成年生活邁入十年之際,以無法發聲的青少年難以熬出頭的背景脈絡,繳出了既犀利但最終能揚眉吐氣的記述。」—《Notes on a Silencing》作者蕾西•克羅佛德(Lacy Crawford )

?

「寄養家庭、精神病院和抗精神病藥物全都辜負了艾米•尼特費爾德,沒能給予這位處處被忽略的女中豪傑應得的援助。我們知道艾米最終成功突破了足以摧毀靈魂的各種逆境,可是她是如何辦到的呢?她的故事元素有賽艇、電腦程式碼和神聖的哈佛,另外為了正視惡棍對自己的影響,她還施展了偵探功夫。《接受》以戰慄電影的節奏述說扣人心弦、證明人類韌性的故事。」

?

「尼特費爾德的《接受》兼具深刻的洞見與情緒張力,述說主人翁不顧一切向上流動、脫離原生家庭的旅程,同時亦揭露個人在追逐這個特別的美國夢時所付出的代價,以及悲壯到幾近慘痛的『成功』之姿。強大又撼動人心之作。」—《紐約時報》暢銷書《Madness and Wasted》作者馬瓦•豪恩哈契(Marya Hornbacher)

?