臺灣第一本反核運動史!

地方運動、全民公投、選舉焦點、能源轉型

跳脫擁核與反核的二元思維,思考未來該「核去核從」?

地方運動、全民公投、選舉焦點、能源轉型

跳脫擁核與反核的二元思維,思考未來該「核去核從」?

本書是目前最完整的臺灣反核運動史,記錄臺灣發展核能的來龍去脈,以及或隱或現存在於運動中的故事,並思考如何落實非核家園,又該「核去核從」。

一九五五年,行政院成立「原子能委員會」,展開輸入核能的計畫;一九五八年,在美國原子能委員會的資金及技術提供下,臺灣建造了東亞第一座研究用核反應爐。一九七八年,核一廠一號機開始運轉,坐落新北市石門;一九八二年,蘭嶼核廢料貯存場啟用;一九八二年,核二廠一號機開始運轉,坐落新北市萬里;一九八四年,核三廠一號機開始運轉,坐落屏東縣恆春;一九九九年,核四廠正式動工,坐落於新北市貢寮,現已封存。

國家在威權時代將核電廠視為「重大建設」,並利用其高度專業化與機密化的特性順利建廠,然而幾起國際重大核安事件喚起人們對核能的疑慮,包括一九七九年三哩島核電廠部分爐心熔毀,一九八六年車諾比核電廠核子反應爐爆炸事故,二○一一年日本福島核災。

一九八○年代解嚴前後,政治暗潮洶湧,社運風起雲湧。黨外運動與社會運動都在醞釀破口,在各種議題上互相連結助陣,反核運動就是其一,當時仍為黨外的民進黨甚至將反核寫進其黨綱。地方民眾的組織動員力道也相當強勁,尤其是核電廠與核廢場設址的北海岸、恆春、東北角與蘭嶼,展現反核意志,其中核四預定地貢寮,不僅發動全臺第一起擁核立委罷免案,也舉辦全臺第一場反核公投。環保團體中多位學者以專業揭露核能問題,除了向各層級的政治人物遊說,也將資訊帶到地方,議會及草根都動了起來。

核電雖然宣稱安全便宜,但全世界至今尚未有辦法妥善處理核廢料,只能透過號稱安全的方式貯存起來,人口少、地理相對邊緣的蘭嶼就成為放置地點,當地原住民族也因而必須承擔核廢帶來的風險。而在核電廠與核廢場工作的工人,暴露在無色無味的輻射傷害中,罹患疾病後更難以舉證其與核能的關係。這些故事讓我們進一步思考,當都市人享受核電的同時,為何是偏鄉在承擔後果?當核電創造巨大的電費收益,基層的工人及當地居民又是如何被犧牲?

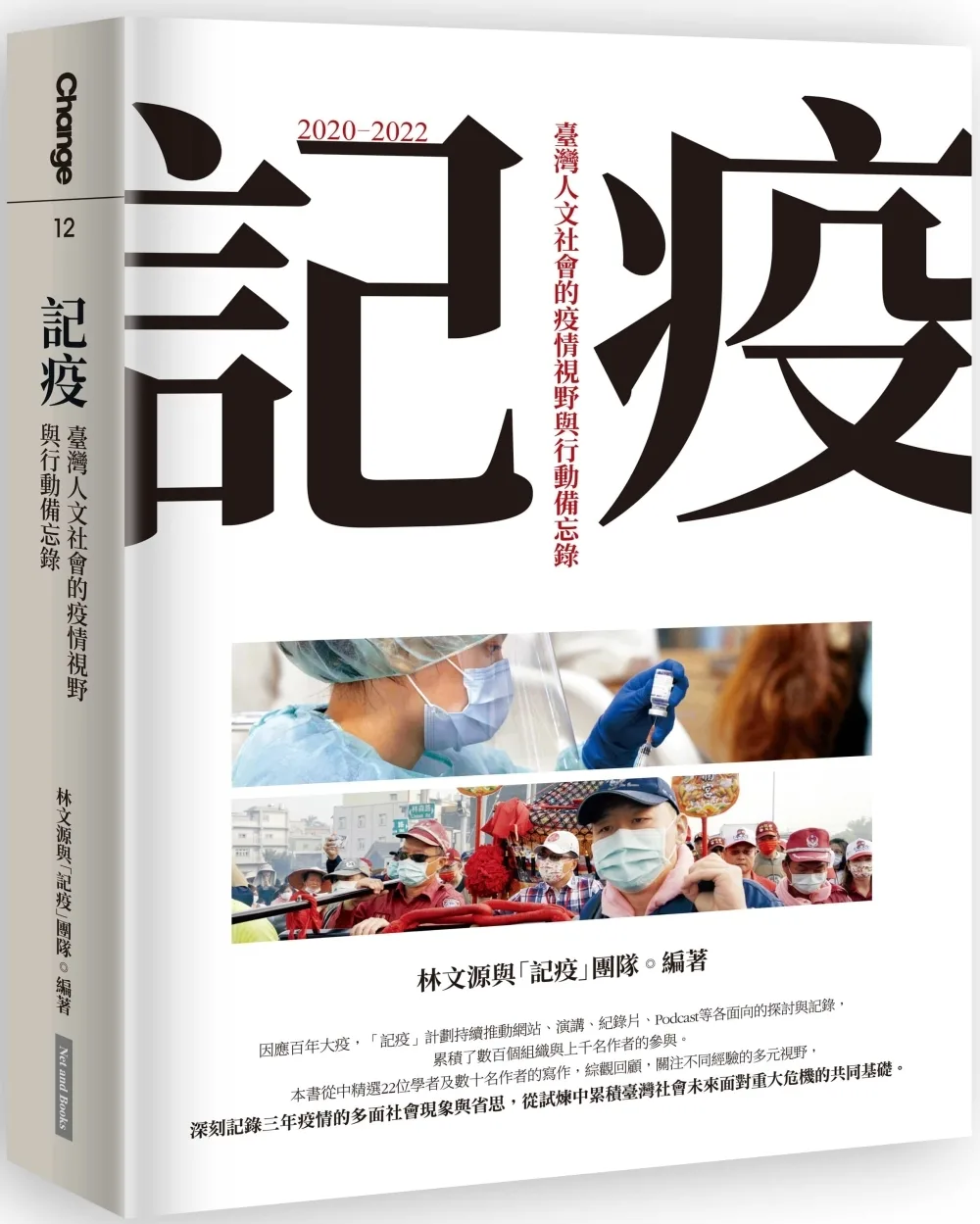

二○一一年日本福島核災,是給臺灣的一記當頭棒喝,超過二十萬人走上街頭,讓我們有機會檢視臺灣的核能問題,以及作為一個海島,我們能怎樣發展永續能源?核電廠除役及能源轉型,將是邁向「二○二五非核家園」以及更公益未來的關鍵,本書梳理反核運動的歷史,讓我們從東北角小漁村的核電廠到世界大國間的核競逐,理解這一場告別尚未結束,我們都還在路上。

?