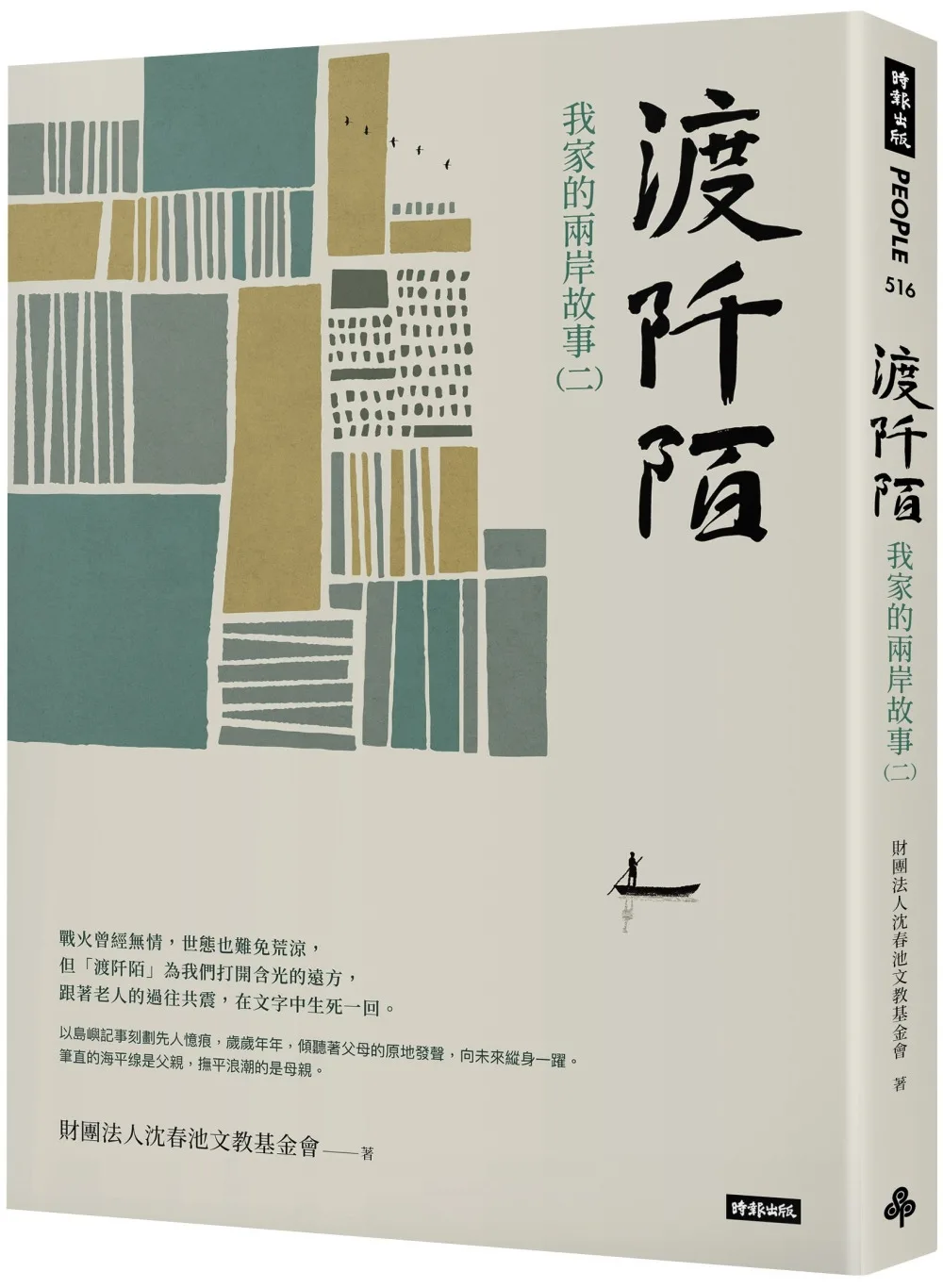

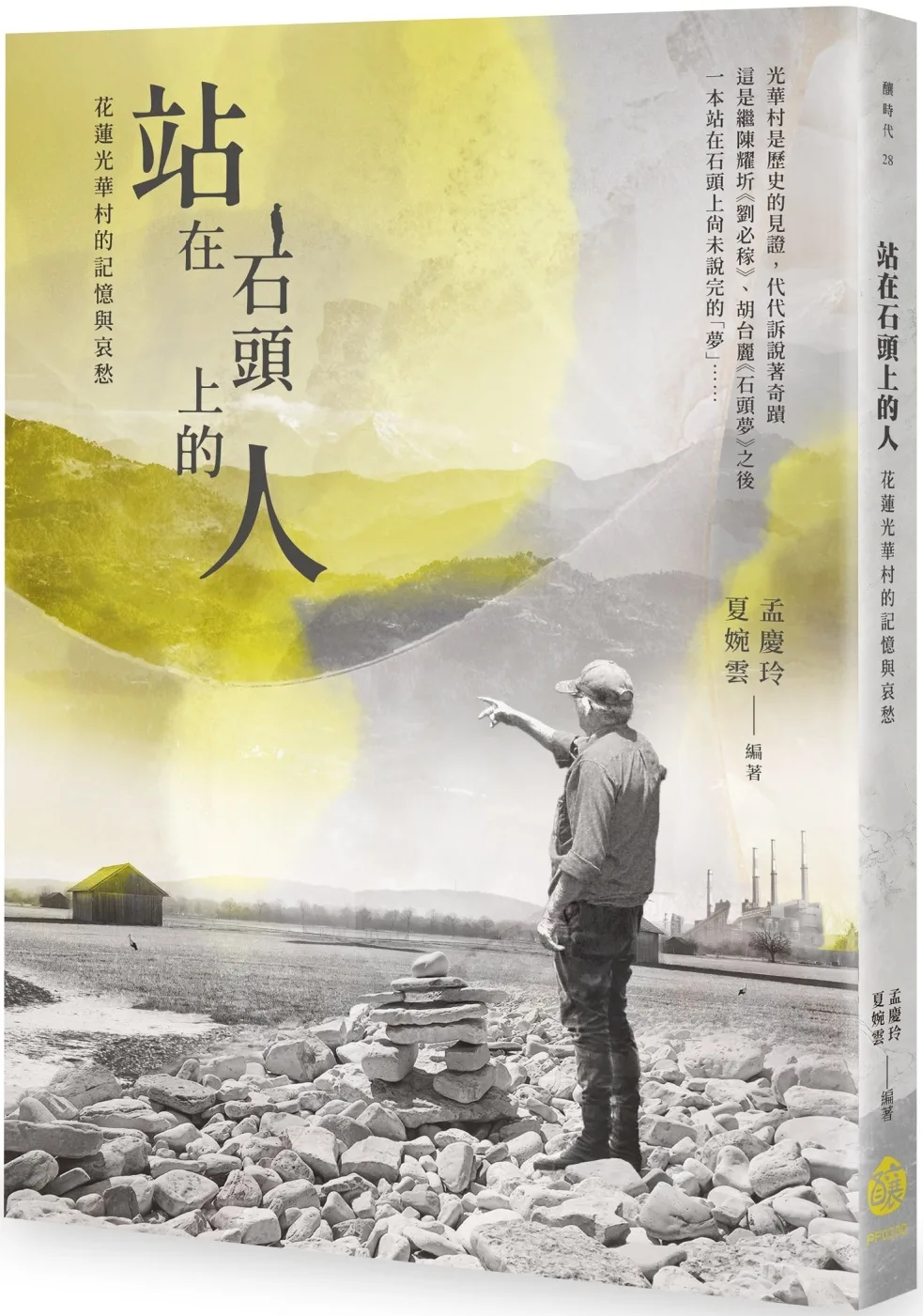

兩岸人物瞬息的遣懷與永恆的思鄉

盡己之力搶救遷台歷史,以紀錄片與出版相互輝映,

無異為兩岸文學新添了一大筆可觀的精神財富

盡己之力搶救遷台歷史,以紀錄片與出版相互輝映,

無異為兩岸文學新添了一大筆可觀的精神財富

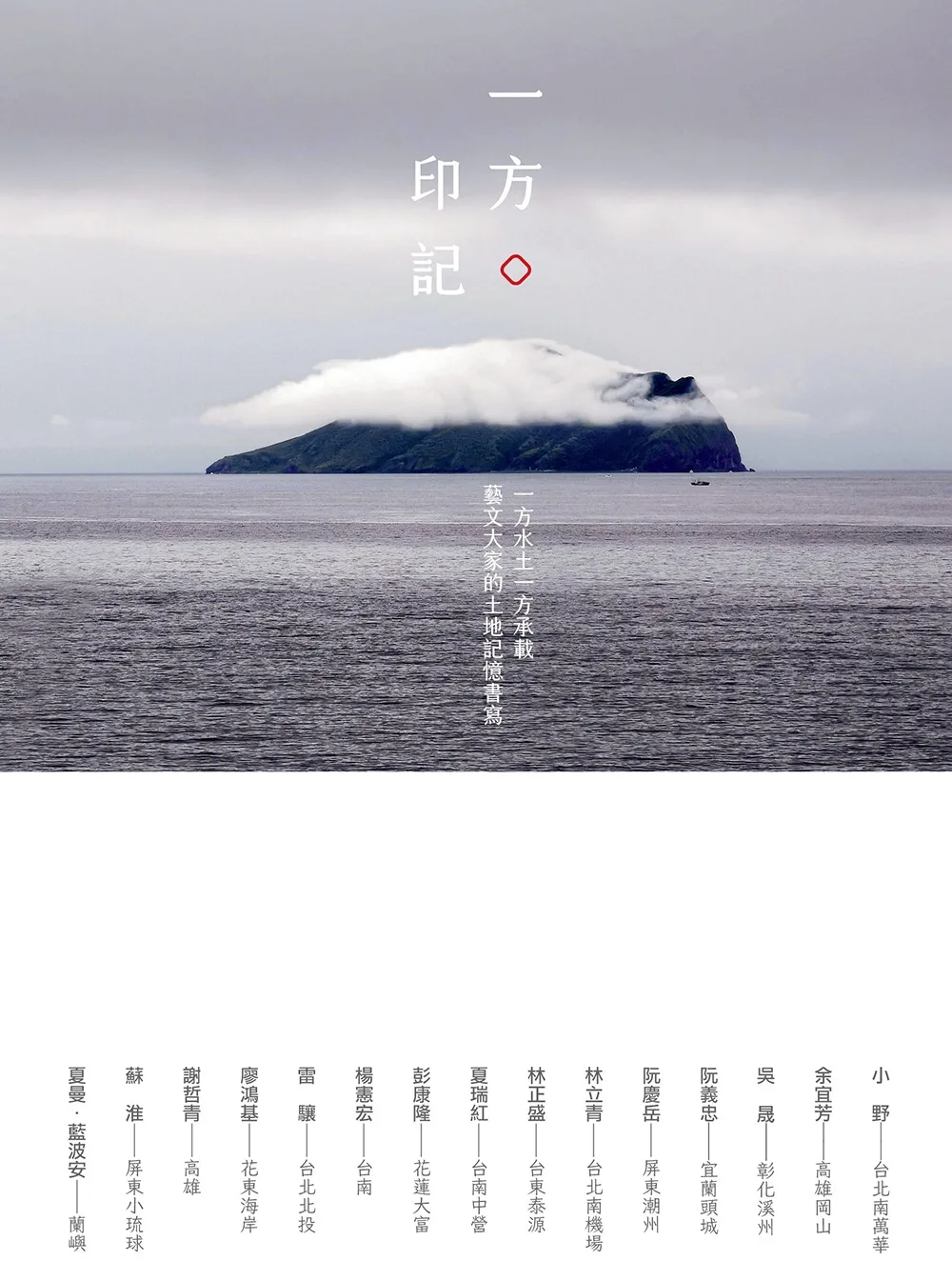

每一刻面對面的聆聽,繼而書寫,都是起點,

不時回望受訪者「敘事」開端,重構生命經驗。

此書專精有見地,也廣博透視,銜接文學的浩如煙海,

盡掇遷台文史無窮的堂奧!

是思鄉,也是遣懷,一長段漫長而艱辛的歲月,完全靠著恆心和毅力渡過,受訪者所經歷的事故,無奇不有。

只浩歎,思念千年,等待的家人怎相見?不斷思索,這苦難何時可了?

防砲司令蕭知三的三重空軍一村昔日眷舍已成眷村文化園區,夫人如何在十四坪小屋度過遷台最苦時期?胡宗南之子胡為真名為Victor勝利,是為了紀念當時打勝中共、克復延安。同具黃埔軍魂的黃世忠將軍背誦著校訓,拿出當年黃埔中正劍,上頭一邊刻著「成功」、一邊刻著「成仁」,對他來說,軍人最重要的,就是榮譽!

知書達禮的姚雲龍娶山地之花後,思親心切,又為何在家書寫到,「乾脆斷了音訊就當我已經不在人世,免得牽腸掛肚」?媒體人陳鳳馨說,被戰爭改變了兩代人,如果沒有戰爭,外公可能會一直定居在日本,後代子孫就會慢慢忘記祖先來自浙江青田。

李花崗相信父親總有一天會回家,所以臂膀不肯戴黑紗,直到有一天殘酷的面對自己終究失怙。同樣為空軍遺族,傅依萍描述媽媽超越煩人的轉折,記者李芸玫筆下的爸爸則是愛國心強烈,腦中就像有一張大地圖,國軍或盟軍打勝仗就興高采烈,吃了敗仗就心情沉重。

「幸福很簡單:有家回,有人等,有飯吃。所謂歲月靜好,不過是家中的那碗熱湯,和始終為你點亮的那盞燈。」王士儀卻始終等不到那盞燈。苦苦等燈的還有戰後嬰兒高丹華,為完成爸爸「讓烏坵燈塔亮起來的遺願」,她傾家蕩產二十年。

「真北平」少東家張紹鐸照顧一百一十五歲的趙蘭花無微不至,他曾經將父親的故事搬上舞台,演活游擊將軍張禮安。杜睿展心目中,爸爸杜成山是真正的英雄,墨鏡、西裝、風衣與紳士帽的行頭,神祕帥勁不會輸給007電影的詹姆士龐德。

陳錫煌的父親是掌中戲國寶李天祿,父子曾在一九四七年知前往上海找商機,際遇曲折。百歲萬永順連串三字經來回憶戰爭的慘絕人寰,野百合純潔美麗,楊樟富跟著部隊荒島求生,撤退時,整座島的野百合被吃光光,一朵也不剩。

走過時代動亂,台海世紀大遷徙後的歲月逐步安逸,時光流動太快,許多舊事都來不及記錄瞬間就消逝。

沈春池文教基金會因此架起《搶救遷臺歷史記憶庫》,拍攝千部磅礡記錄片,再也以細緻紙本補遺,系列出版物無異是豐藏與驅動的印證,給予兩岸文學正面省思。

?