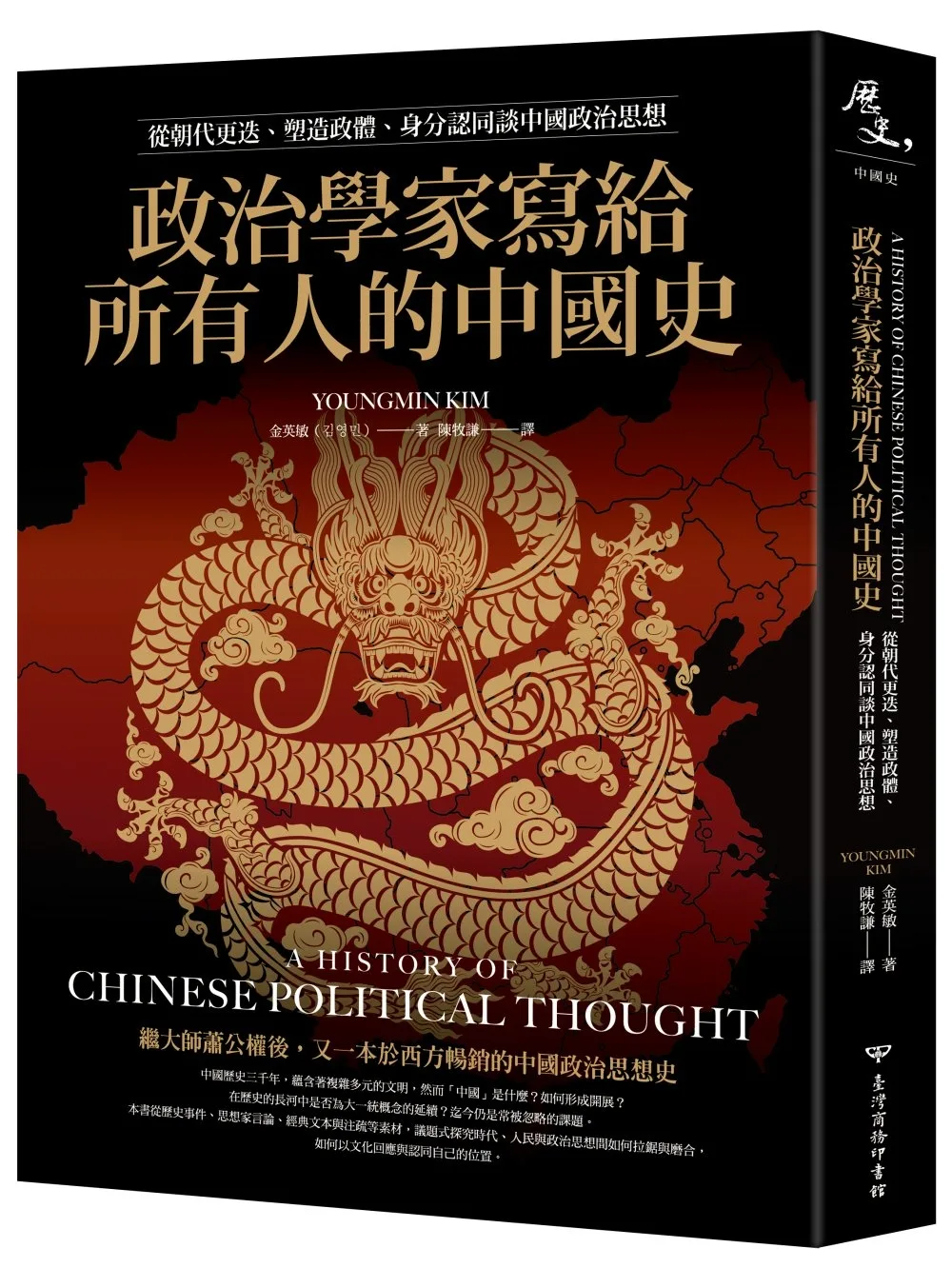

★繼大師蕭公權後,又一本於西方暢銷的中國政治思想史★

中國歷史三千年,蘊含著複雜多元的文明,然而「中國」是什麼?如何形成開展?在歷史的長河中是否為大一統概念的延續?迄今仍是常被忽略的課題。本書從歷史事件、思想家言論、經典文本與注疏等素材,議題式探究時代、人民與政治思想間如何拉鋸與磨合,如何以文化回應與認同自己的位置。

「中國」是國家?抑或地理名詞?

「專制」與「大一統」並非認識中國史的絕佳視角?

在朝代更迭間,人們該如何應對新變革?新舊王朝的思想觀是否有延續?

中國在二十一世紀作為全球大國迅速崛起,然而全球在很大程度上仍然忽視或過度簡化塑造中國的漫長歷史,以及在國際轉型上的複雜思想和理想。在大眾的認知中,中國一直是作為單一且固定的國家存在,然金英敏教授提供了新的視角,探問中國歷朝的政治秩序和思想,真的超過兩千年從未改變?

每個朝代的開展或能視為一個嶄新秩序,

更是思想家與傳統道德互動、形塑敘事視角的契機。

作者循著中國歷史的進程,以影響中國深遠的孔子時代為開篇,結束在當今中國對全球新秩序的探索。分別探討各朝代不同時期的政治特徵與社會願景,用跨領域的研究思路,從文學、經濟、藝術、哲學等方面挖掘線索,傾聽人民的聲音、釐清政府的態度,再賦予獨到的論述,並運用豐富的學術研究來佐證,深刻地挑戰了中國政治思想的傳統觀念。

★作者給讀者的建議★

學習中國政治思想除了能讓視野更為開闊之外,究竟還能從中學到什麼?有的人可能免不了想問:我們到底能學到哪些教訓?是能理解善治的本質,還是能了解當今的問題?有的人甚至會說,只要我們將中國政治思想加以更新,以適當的方法重新構想,便有望能為今日的世界找到政治秩序的理想。我的心願相較之下簡單許多:中國政治思想本身就富饒興味。這並不是說中國政治思想能夠為善治的本質給出絕對的答案,而是我們能從中找到豐富的資源,以此反思自己關心的政治議題。這也是為什麼我們不該忽視觀念跟歷史現實之間的聯繫,以此照見當時時空中的政治經驗。

孔令偉(中央研究院歷史語言研究所助研究員)專文導讀

「本書以長時段通史維度書寫中國政治思想的同時,亦強調超越國族主義史觀的一元論述。……雖以書寫中國政治思想為綱,卻不以目的論式的敘事強調政治思想對於中國大一統局面的延續性影響,而更加側重中國政治思想的內在多元性。」

好評推薦

聯合推薦(依姓氏筆劃順序排列)

林俊宏(臺灣大學政治學系教授)、傅揚(臺灣大學歷史系助理教授)、黃俊傑(臺灣大學特聘講座教授)、黃春木(建國中學歷史科教師)

「對從最早的時代到當今的中國政治思想進行了權威、深入、全面的概述。這本書對於幫助確定中國思想的複雜性及其發展的混合根源具有無價的價值。其中的核心是作者強有力的論據,即歷史上從來沒有一個中國,而是多個中國——以及由此產生的一個思想世界。完全不可或缺。」——凱瑞.布朗(Kerry Brown)�倫敦國王學院(Kings College London)中國研究所主任

「我很高興現在有這樣一本書。長期以來,英語出版界對中國政治哲學的表述一直以對具體化、本質化的『儒家思想』的討論為主,與歷史現實無關。在本書中,金英敏在歷史脈絡和哲學敏銳性之間取得了恰到好處的平衡,超越了經典文本的研究,涵蓋了整個中國政治思想史。研究專著。它將成為對學術文獻做出重大干預的稀有書籍之一,同時也可供對中國政治思想如何發展及其對今天的持續相關話題感興趣的讀者參考。」——李蕾(Leigh Jenco)�倫敦政經學院(The London School of Economics and Political Science)教授

「這是一本非凡的書,毫不費力地融合了深刻的理論創新和歷史敘述。它挑戰了許多傳統智慧,對中國政治思想進行了新穎、平衡的概述,這應該成為所有該學科學生的新起點。」——安格(Stephen C. Angle)�衛斯理大學(Wesleyan University)哲學與東亞研究教授

「本書學識淵博,論證有力,組織優雅,文筆優美;它無疑是同類著作中最好的。我強烈推薦這本書給所有對中國政治思想或一般政治思想特別是歷史感興趣的讀者。」——《中國研究書評》(China Review International)

?