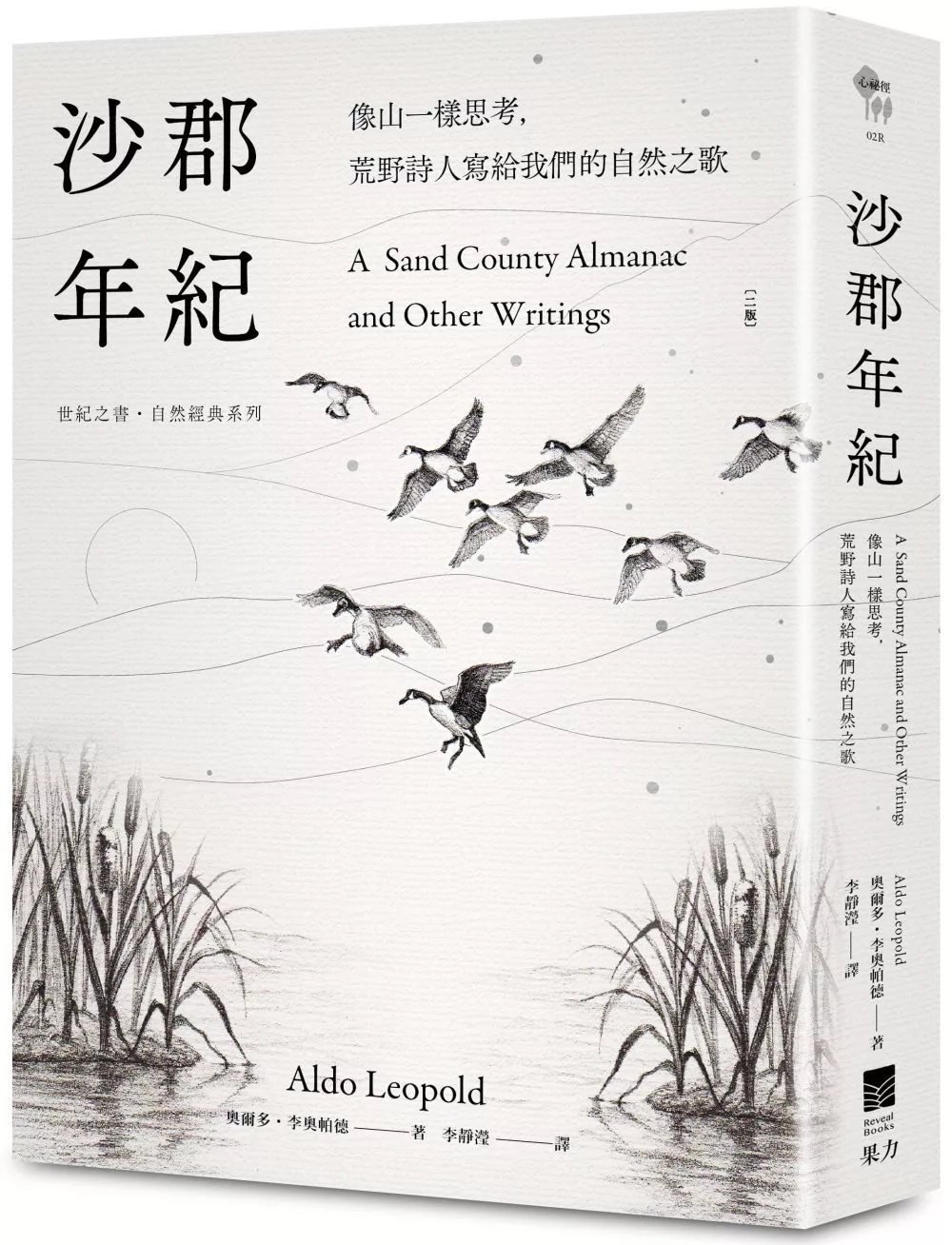

野性之中,蘊藏著世界的救贖

最偉大的荒野詩人、最優美的自然哲思

土地倫理、生態平等的先驅之作

?發我們「像山一樣思考」

最偉大的荒野詩人、最優美的自然哲思

土地倫理、生態平等的先驅之作

?發我們「像山一樣思考」

★作者李奧帕德,舉世聞名三大自然寫作者之一,與梭羅、繆爾齊名

★美國銷售逾百萬冊,紐約公共圖書館自然類「廿世紀十大好書」

★特別收錄15幅原創生態插畫、紙上讀書會學習單

《沙郡年紀》由自然觀察漸次進入科學闡述,最後提升到哲學層次,被喻為是「保育界的聖經」、「自然寫作的經典」、「世紀之書」。──吳明益•國立東華大學華文系教授

《沙郡年紀》以極優美的散文呈現,文字簡潔,含義卻極為深刻,就像所有最好的詩歌一樣,沒有一個字是多餘的,又正如一件精雕細琢的藝術品,在外表上卻看不到一點刻痕。──John Tallmadge•耶魯大學英文系教授

█最偉大的荒野詩人,最優美的自然哲思

李奧帕德,這位集科學家、田野工作者、詩人、哲學家等身分於一身的保育先驅,被譽為「美國生態保育之父」,其生平最重要著作《沙郡年紀》,出版逾半世紀以來影響深遠。

本書第一部「沙郡年紀」是李奧帕德依季節、月份編寫的自然觀察筆記。在位於威斯康辛州的沙郡(Sand County)、一個因過度機械耕作而被破壞遺棄的農場上,作者一家人重新以鏟子、斧頭、雙手尋求自然所賜的美糧而不掠奪多取,每年種植上千棵樹以恢復附近森林的生態完整性;樸實的木屋生活,幫助他形成了對待土地與自然的倫理觀念。

李奧帕德追尋在過度物質化的現代社會所失落的靈性生活,寫下鄉居歲月中深邃的心靈體驗與自然生態的微物之美。從多年在森林、荒野對野生動植物的生態考察,他體認到,人類並非萬物的主宰,而只是生態體系的一員,「我以為狼的減少意味著鹿會增多,因此狼的消失便意味著獵人的天堂,但是,在看了〔母狼眼中〕那綠色的火燄熄滅後,我明白狼和山都不會同意這個想法。」他提醒我們必須學會「像山一樣思考」 ──野性(Wilderness),蘊藏著世界的救贖。

█ 「世紀之書」:寫給我們與下一世代的深沉反思

第二部「地景之書」、第三部「鄉野沉思」、第四部「荒野之歌」,李奧帕德將自己多年野外工作和林業管理工作的經驗,與哲學、生態學、倫理學的觀點融合在一起,提出了「生態平等」、「土地倫理」(Land Ethic)、「土地是社群」(Land is a community)的劃時代觀念,亦即土地不是商品,而是由動物、植物、土壤、水和人類共同組成的,人類只是這個社群中的一員,必須與其他成員互賴共生——只有當我們對土地有感覺、了解和接觸,才能產生愛和尊重。

著述之餘,李奧帕德在美國創立「荒野學會」,推動保護日漸縮小的荒野大地與荒野上的自由生命。他的寫作和行動影響擴及全球,迄今未歇。

暖心推薦

小? 野|作家•千里步道發起人

吳明益|作家•國立東華大學華文系教授

陳藹玲|富邦文教基金會執行董事

賴榮孝|荒野保護協會第六、七屆理事長

劉克襄|作家•自然生態觀察者

?