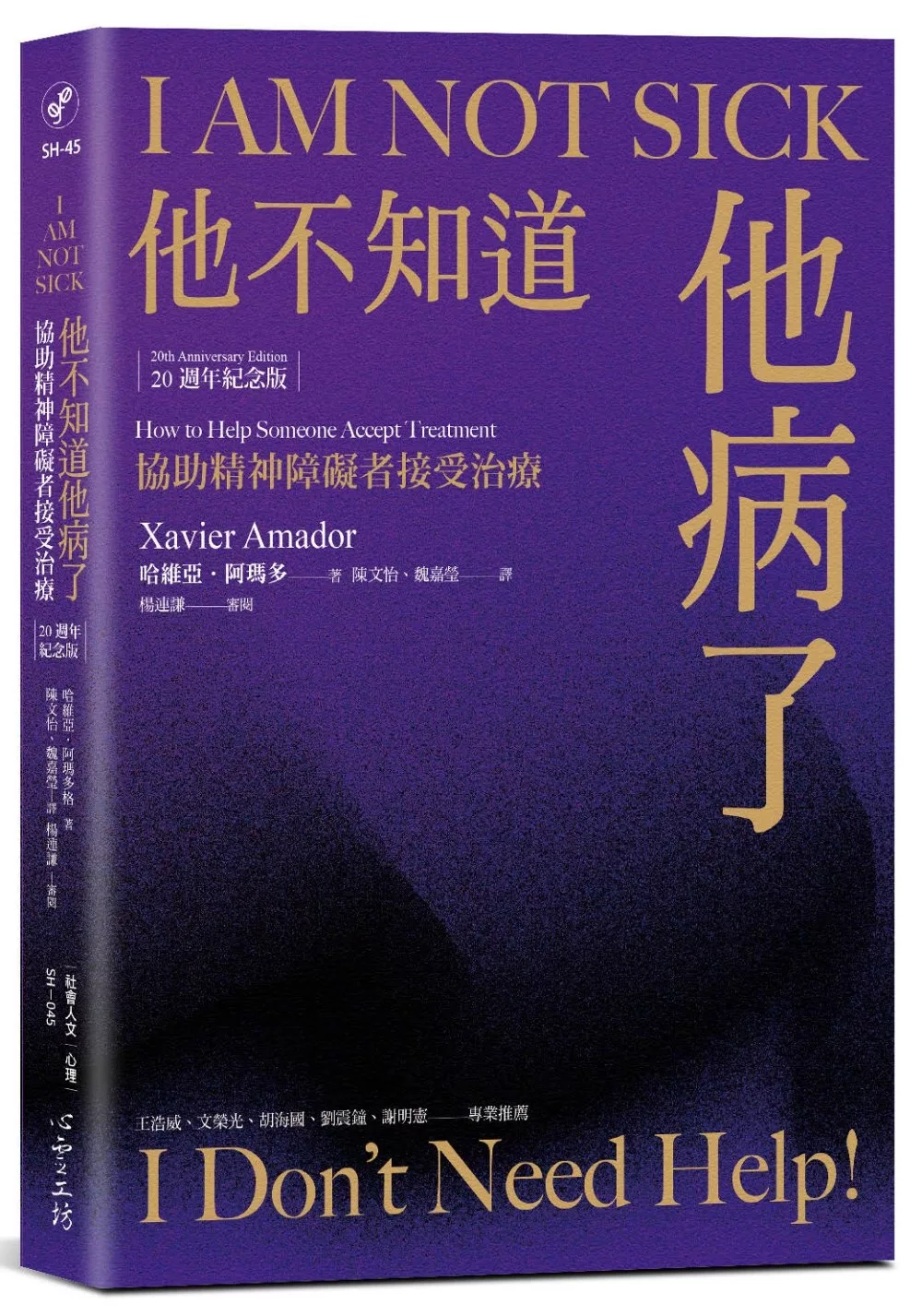

「醫生說你有精神病,一定要吃藥!」

「我才沒有病,不要煩我!」

協助重大精神障礙者就醫的第一本書

如果親人不認為自己生病了,該如何協助他就醫?

「我才沒有病,不要煩我!」

協助重大精神障礙者就醫的第一本書

如果親人不認為自己生病了,該如何協助他就醫?

對重大精神疾病患者的親友而言,最傷腦筋的問題,就是病人「不知道自己生病」,不願意就醫。這種病識感的缺乏被稱為「病覺缺失症」,原因並非病人有防衛心或性格頑固,而是大腦功能失常的症狀。

作者阿瑪多博士身為心理學者,是「病覺缺失症」的知名專家,而且他的哥哥就是思覺失調症患者。他從陪伴哥哥的慘烈過程及多年的醫療工作中,體會出與其說服病人「他病了」,不如先擱置這件事,轉而耐心傾聽、同理對方想法,找出雙方的共同目標,雙方才有可能結為治療伙伴,引導病人邁向康復。

本書出版20年來,一直是協助重大精神障礙者就醫的經典書籍,現在在眾所期待之中出版了增訂版,阿瑪多博士將他所提倡的溝通手法歸納為LEAPc方法,也就是「傾聽Listening、同理Empathizing、贊同Agreeing、夥伴Partnering」四步驟。書中仔細說明LEAPc方法的原則和理論,以及如何實際和病人對話的範例。LEAPc方法在美國實踐超過20年,成效卓著,堪稱目前最有實效的協助方法。

新版本還增添了非自願治療(強制就醫)的篇章,告訴讀者什麼狀況下需要做此決定,以及事後和病人修復關係的方法。此外,也收入心理治療、認知行為治療對思覺失調症患者的幫助、精神疾病與暴力等最新研究。

儘管每位精神障礙者的需求都獨一無二,但阿瑪多博士所傳授的基礎,都能協助讀者改進溝通技巧,發展信任關係,將相互爭鬥的情景,扭轉為攜手合作的局面。——皮特.厄利(暢銷書作者,一位思覺失調症患者的父親)

專業推薦

王浩威∣精神科醫師、作家

文榮光∣高雄市文心診所院長、私立高雄仁愛之家董事

胡海國∣財團法人精神健康基金會董事長、國立臺灣大學醫學院名譽教授

劉震鐘∣臺灣大學精神醫學部一般精神科主任、國立臺灣大學醫學院精神科副教授、前台灣思覺失調症研究學會理事長

謝明憲∣臺大醫院精神醫學部主治醫師與臨床副教授

本書特色

★協助精神障礙者就醫最重要的衛教書籍,出版20年後全新增訂

★以最新研究闡明病人缺乏病識感的真相

★詳盡說明在美國實踐超過20年的LEAP方法,為目前最有效的協助就醫方法

★病患親友家屬、心理助人工作者、社工師、精神醫學專業人士都能受用的一本手冊