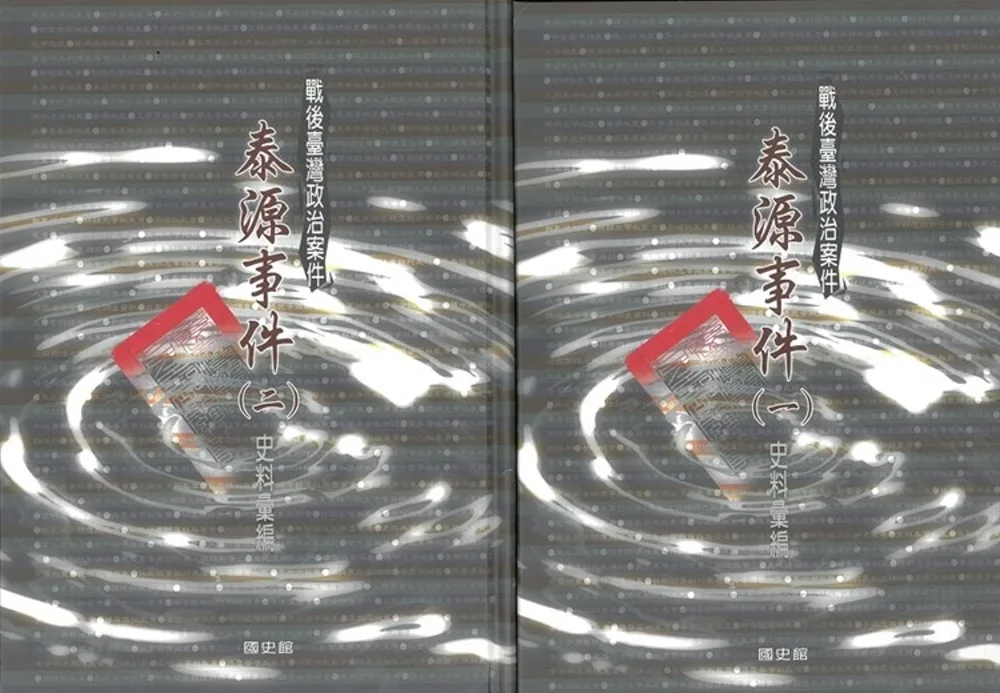

1950至1980年代間,臺灣曾是外國學者們的重要到訪地,扮演「中國社會與文化研究之實驗場域」的角色。本書收錄七位海外中國研究關鍵先驅者的故事:孔邁隆(Myron Cohen)、巴博德(Burton Pasternak)、傅禮門(Edward Friedman)、王斯福(Stephan Feuchtwang)、葛希芝(Hill Gates)、郝瑞(Stevan Harrell)、沙學漢(David Schak),藉由這些德高望重學者的證言及回憶,試圖去了解這幾位外國研究者,是在怎樣的狀況和情形下,在「臺灣研究」成為一個專業領域之前,以臺灣在地經驗,生產出重要的社會科學知識。

?

本書對臺灣史及更廣義的亞洲研究知識生產,至少有三個顯著貢獻:首先是這群學者的回憶,成為研究冷戰時期臺灣歷史獨特而寶貴的新檔案資料。其次,本書收錄的研究故事與經歷,呈現了以英文為母語的海外中國與亞洲研究之歷史發展進程。最後,是本書收錄的(回憶)敘事彰顯了研究「他者」的知識生產體系中,出身�教育、國際與政治社會大環境、個人意識�選擇和機遇的偶然性之間,相互辯證影響與不斷變化的微妙關係。

?

這些訪談內容,對一系列的問題和議題提供了解析:臺灣社會在1960年代是如何被(西方學者)想像成為「傳統中國」?外國研究者為何對中國感興趣?他們那時又是如何看待臺灣?不能去中國研究對他們有何影響?外國研究者與本地學者和學術機構的關係?臺灣人類學家如李亦園扮演的角色?以及這些學者是如何透過後來興起的臺灣認同與臺灣研究的視角,去反思與解讀他們之前的工作?我們希望透過這本書啟發更多的研究,也可以為正在發展的冷戰時期臺美關係史研究做補充,並提供冷戰時期臺灣第一手記述。

![冷戰下的「臺灣研究」:北美人類學家訪問紀錄[軟精裝]](cover/9786267341568.jpg)