推薦序1

佛經思想的全方位導航

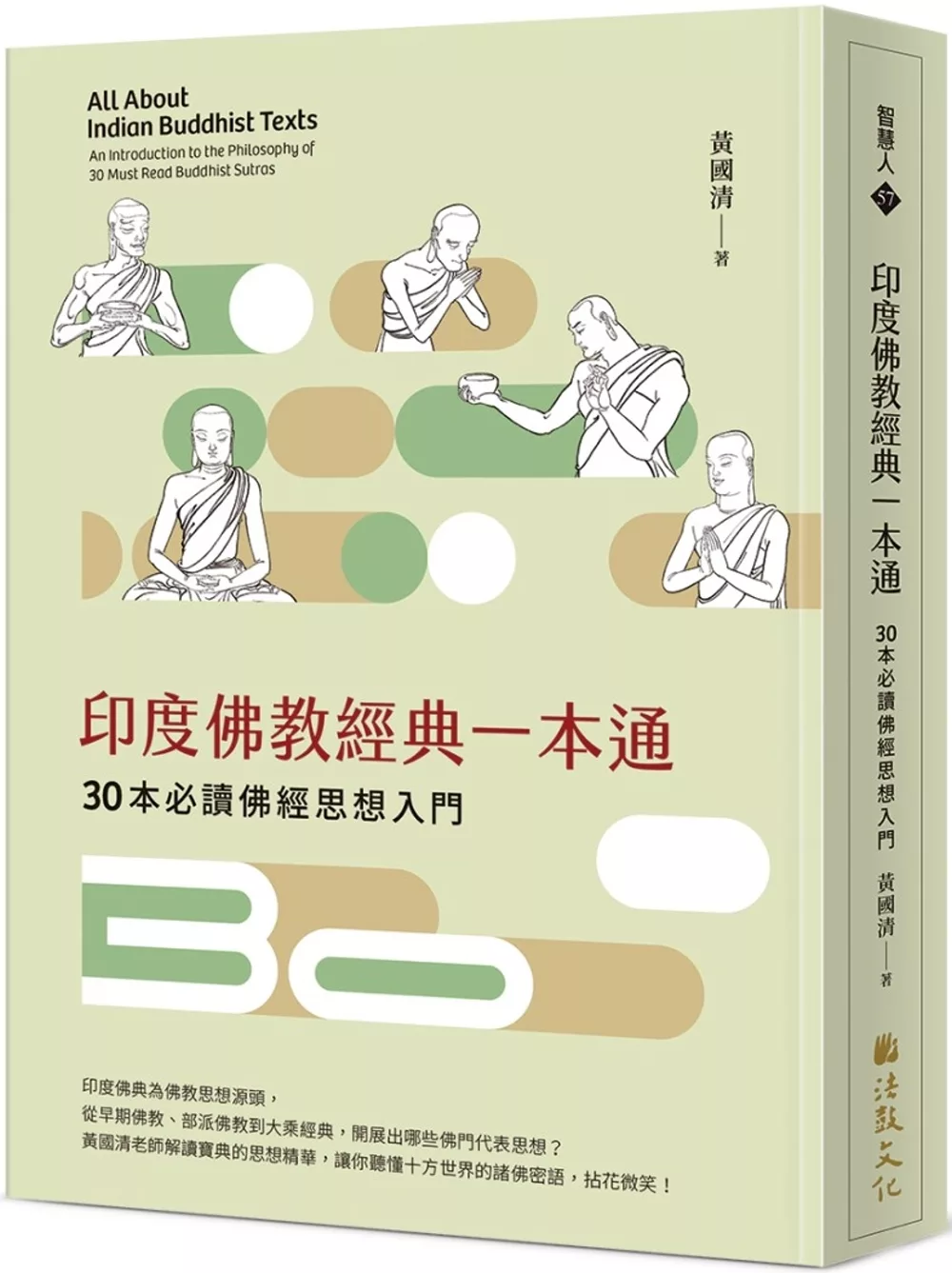

「深入經藏,智慧如海」,是每個佛弟子的共同心願,然而,如何探索浩瀚無邊的經藏呢?又如何讀懂佛經思想?《印度佛教經典一本通──30本必讀佛經思想指南》便是一本佛教徒必讀的佛經指南。

黃國清教授是中華佛學研究所畢業的優秀校友,因而黃教授出書,也讓佛研所沾上一份光彩。中華佛學研究所之所以策畫佛教典籍研究叢書,便是引領大眾探索佛經的智慧寶藏。黃教授長年熱心致力推動佛教學術論壇,弘講佛教經論並進行佛典的譯釋,不但是一位專精於佛學的學者,也是一位關注佛教動態發展的實踐家。他不僅撰稿帶動人們思考讀經的重要性,並透過各種講經課程來推廣讀經風氣。

黃教授在自序〈跨越千年的佛經行旅〉中說:「本書的著作旨趣是選取三十部重要的佛教經典,進行思想與實踐要義的導讀,使閱讀者得以藉此掌握各系佛經的義理大要,作為繼續探究佛教經藏的指南。」將作者著作本書的旨趣言明,以導讀的形式向讀者介紹三十部佛經的重要教義。由於作者深具佛學素養,對佛經的解讀自有其獨到之處,且時時考量佛經對讀者的實用性,大大地提高讀者對佛經的探究之心。

本書的三十部經典,從早期佛教的代表作《雜阿含經》開端,選取初期大乘《般若經》系、《無量壽經》、《華嚴經》系、《法華經》等經典,中期大乘《解深密經》、《如來藏經》、《勝鬘經》等經典,後期大乘密教《大日經》、《金剛頂經》等經典,分成上篇十部經,中篇八部經,下篇十二部經,每部經都標明核心思想,並給予精闢又實用性的導讀。作者於自序中言明選經的標準:「兼顧印度佛教與中國佛教的雙邊視域,文明互鑑,求取均衡。」得見作者的思慮縝密周圓。今為讀者試舉例,以介紹其特色:

黃教授在自序中說:「由於中印思想文化性格的差異,及佛教在漢地弘通的一些特殊因緣,中國佛教界對於佛典的研究與修學取向,對比印度佛教界有其自身的抉擇邏輯。」由此足見作者觀察到印度與中國文化在性格上的差異,所造成的弘通及取向的不同。

在《雜阿含經》導讀中,作者不但提出「印度方」的經典態度:「中觀學派的龍樹和提婆,瑜伽行派(唯識學派)的無著和世親等,都自《阿含經》中汲取許多思想的啟發與修行的指引。」並提出「中國方」的經典態度:「《雜阿含經》在中國佛教特重大乘的歷史流傳中,並未獲得足夠的重視,專門習誦者少,曾經發生錯卷的情形。」又如《佛遺教經》中提出因為印度與中國對佛法的性格喜好不同,所以在流傳上有很大差異,說道:「由於《佛遺教經》的早期佛法性格,在崇奉大乘佛法的中國佛教圈並未獲得應有的重視。……現今的華人佛教界已經意識到初期佛法的重要性,應自新的視角來審視此經價值,並從精神與宗旨上來把握其教理,使其為當代佛教所用。」作者還提醒讀者要用新的視角來掌握經典的價值,足見作者對中、印思想文化性格的差異,有著獨特的見解。

另外,本書還值得讀者關注的是,黃教授在導讀之後,常會苦口婆心地對讀者進行勸勉,比如在《雜阿含經》導讀後說:「《雜阿含經》幫助學佛者放下對生命存在的執著,完成定慧的修學。如果放不下對生命存在的執著而從事大乘佛法的入世踐行,易淪為有漏的人天善法而不自知。反之,能以不執取三界存在的出世精神來利益眾生,始為真正的大乘菩薩道。」作者提點讀者放下對生命存在的執著,是大乘佛法入世踐行的重要課題。

又如在《長阿含經》導讀後說:「這篇經文為現代學佛者帶來很大的啟示,學佛是向佛陀經典中的真理教法來學習,而非沉溺於與解脫修行無關的知識遊戲。」勸戒讀者學佛萬不可沉溺於與解脫修行無關的戲論中。又如在《楞伽經》導讀後說:「中國北宗禪早期依《楞伽經》修習禪法,透過對此經教理與禪法的詳密考察,有助對北宗禪法獲得較全面的認識,避免因了解不足而貶抑了北宗禪師的修證成就。」讓讀者透過《楞伽經》可以對北宗禪法全面認識,不致於不了解而錯亂貶抑。

又如在《金剛頂經》導讀後說:「修習金剛界大曼荼羅,不宜忘失大乘佛法以覺證無上菩提為終極目標,有自覺與覺他的菩薩道實踐要求,結合大乘佛法的真理教導,是修學密法的穩健進路。」文中指出修學密法必須了知大乘菩薩精神的理趣,方才是正確穩健的方向。諸如以上等等的精彩內容不勝枚舉,於此不再一一例舉,留待讀者慢慢細細咀嚼其中之內涵深意。

最後,恭喜黃國清教授新書的問世,相信不久的未來,讀者們還能再看到黃教授具有學術深度又有普及實用的著作出版。

釋果鏡(中華佛學研究所所長、法鼓文理學院副校長、漢傳禪學研究中心主任)