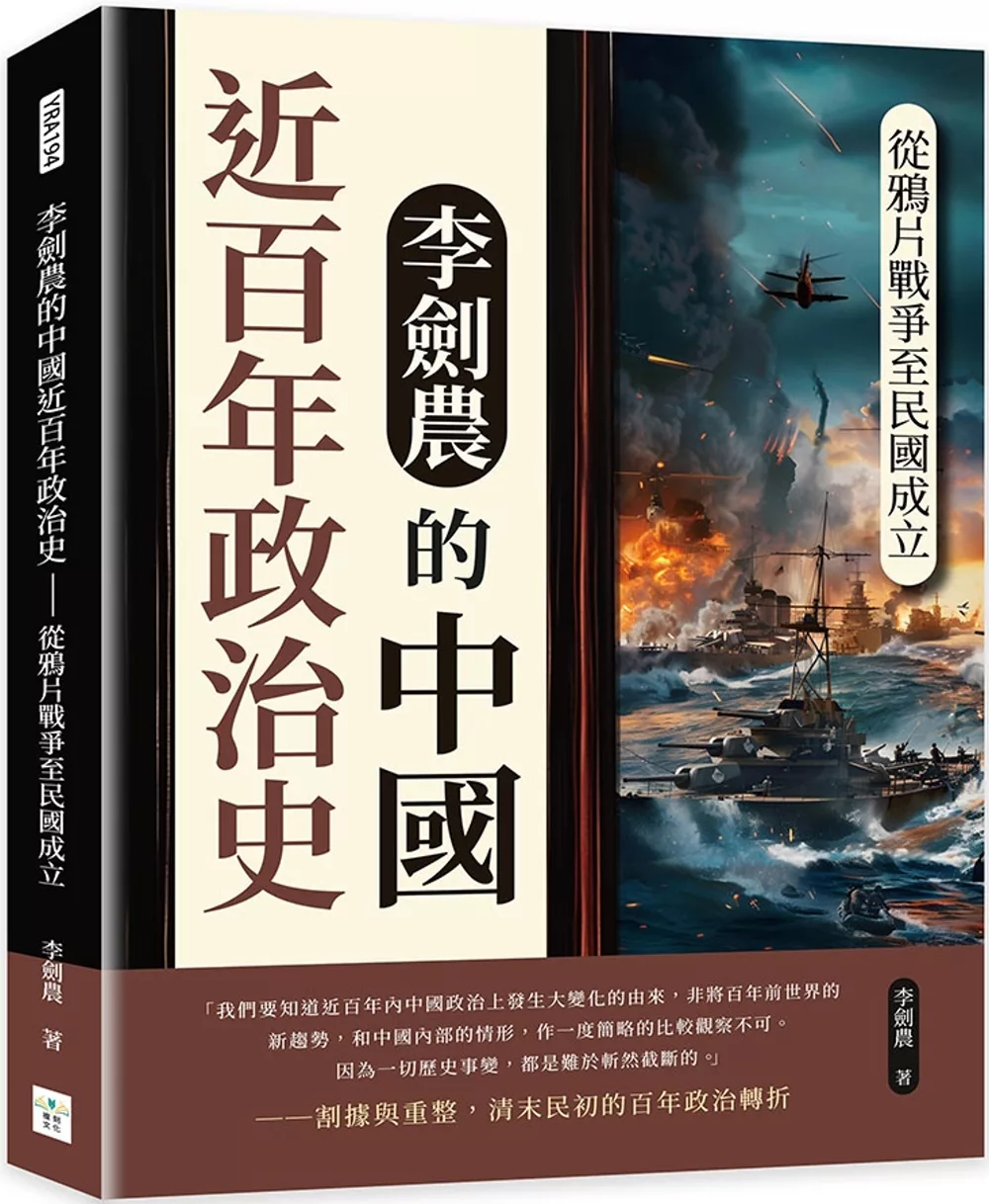

「我們要知道近百年內中國政治上發生大變化的由來,

非將百年前世界的新趨勢,和中國內部的情形,作一度簡略的比較觀察不可。

因為一切歷史事變,都是難於斬然截斷的。」

──割據與重整,清末民初的百年政治轉折

非將百年前世界的新趨勢,和中國內部的情形,作一度簡略的比較觀察不可。

因為一切歷史事變,都是難於斬然截斷的。」

──割據與重整,清末民初的百年政治轉折

▎從古老帝國到近代轉型

本書爬梳中國近百年來的政治脈絡,展現中國從古老帝國逐步邁向現代國家的艱難歷程。首先,本書追溯百年以來的全球趨勢與中國內部的變遷,描繪出清朝末期內憂外患交織的局面,為理解後續一系列的政治事件奠定了基礎。從鴉片戰爭、洪楊之亂、到中西方碰撞的背景下的種種變革,中國面臨的問題不僅來自列強的壓迫,也深藏於自身封閉落後的統治結構中。這段歷史帶領讀者從外患內憂中一窺清朝後期的政治動盪與重重挑戰。

▎變革與反動:維新運動的前後波折

隨著時間的推移,清朝內部逐漸出現維新思潮的萌芽,但改革的推動卻舉步維艱。書中記述了從康有為、梁啟超的維新運動,到百日維新遭到鎮壓後的反動時期,揭示了改革者在理想與現實之間的掙扎。維新運動的前後波折,不僅顯現出清朝末年政治保守勢力的強大,也刻畫出一批進步思想家在艱難中為國家振興的努力。維新運動的失敗與反動勢力的回潮,為隨後的革命運動奠定了思想基礎,揭露了清朝政權根深蒂固的僵化與落後。

▎立憲與革命:兩條道路的對抗與碰撞

進入二十世紀,隨著列強壓力與內部動盪日益加劇,清政府一度試圖推行立憲以維持統治,但革命思潮已在民間蓬勃發展。本書詳細描述了立憲派與革命派在國家未來路線上的激烈對抗,從中國同盟會的成立到立憲運動的失敗,種種衝突與交鋒塑造了中國近代政治的走向。清政府雖然嘗試以立憲來平息民怨,但無法根本解決其統治正當性問題,終究無法阻擋革命的浪潮。這場立憲與革命的對抗,揭露了不同政治力量對於國家命運的激烈分歧。

▎革命成功與共和誕生:中華民國的建立

隨著武昌起義的爆發,各省相繼響應,最終清朝政權覆滅,為中華民國的建立鋪平了道路。書中詳述了清政府的顛覆過程,以及臨時政府的成立與臨時約法的頒布,描述了中國走向共和的歷史性時刻。袁世凱的崛起與權力角逐,以及清帝退位的和議過程,也成為這場革命成功後的複雜轉折。共和制度的確立象徵著中國告別了千年帝制,但本書也點出共和初創的脆弱與挑戰,預示了後續北洋軍閥割據的局面。透過這一百年政治史的回顧,讀者可以窺見中國近代在動盪與變革中掙扎求索的步伐。

本書特色

本書是《中國近百年政治史》上冊,透過詳細爬梳清朝末期到民國初年百年歷史,展現中國從封閉的古老帝國向現代國家過渡的過程。既深入探討鴉片戰爭、維新運動、革命與立憲等事件,又剖析康有為、梁啟超、孫中山等人的影響力。不僅重視史實,更關注歷史的深層意義,幫助讀者理解中國在內憂外患夾擊中掙扎求變的複雜過程。

?