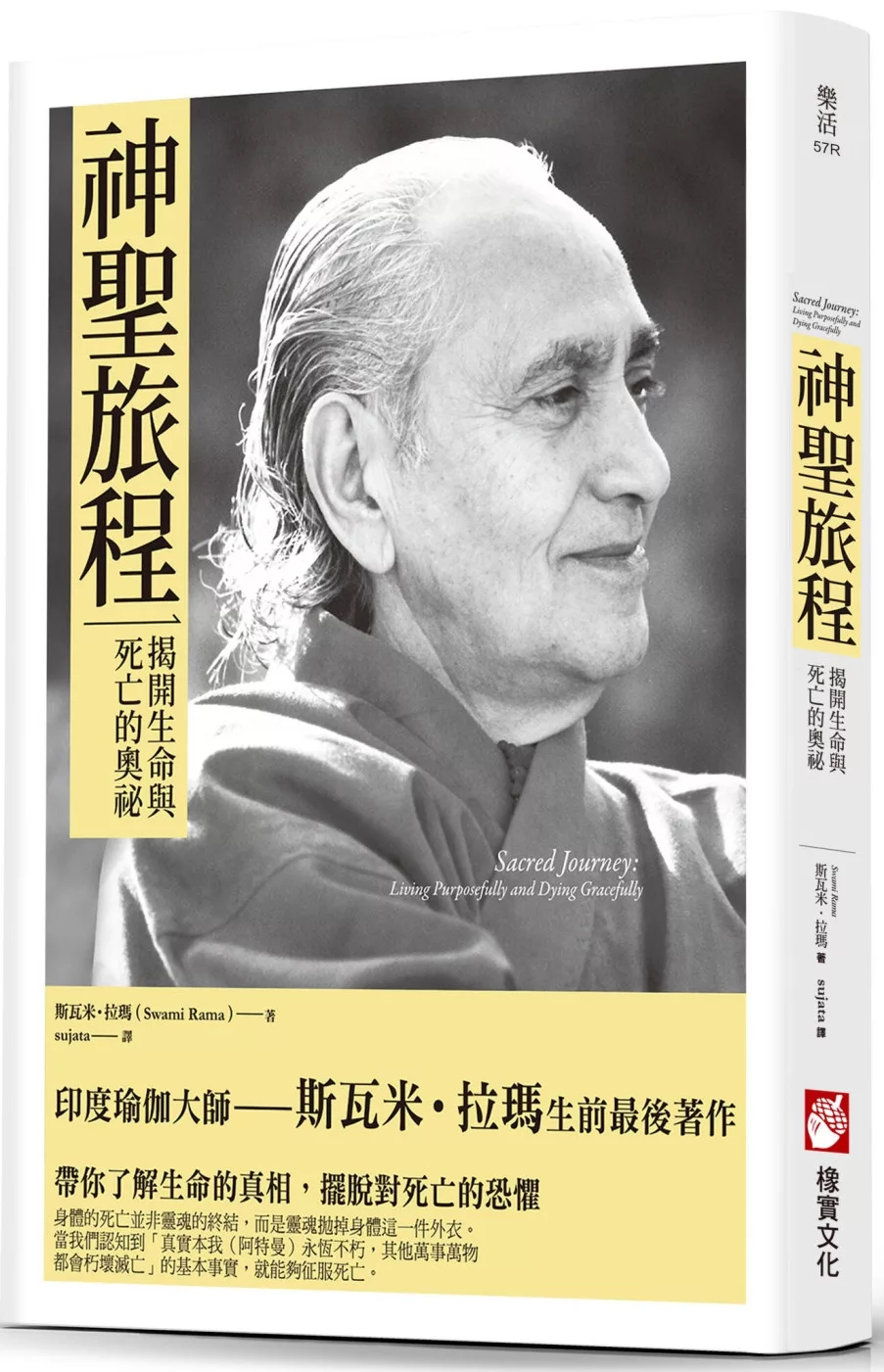

印度瑜伽大師-斯瓦米•拉瑪 生前最後著作

帶你了解生命的真相,擺脫對死亡的恐懼

身體的死亡並非靈魂的終結,

而是靈魂拋掉身體這一件外衣。

當我們認知到「真實本我(阿特曼)永恆不朽,

其他萬事萬物都會朽壞滅亡」的基本事實,

就能夠征服死亡。

帶你了解生命的真相,擺脫對死亡的恐懼

身體的死亡並非靈魂的終結,

而是靈魂拋掉身體這一件外衣。

當我們認知到「真實本我(阿特曼)永恆不朽,

其他萬事萬物都會朽壞滅亡」的基本事實,

就能夠征服死亡。

「生」與「死」就像是一對伴侶,彼此為對方提供了連貫性的情節。

死亡並非一個終止的句號,而是長途旅程中短暫停歇的逗號。

◎《卡陀奧義書》與死亡議題

本書專注探討的奧義書是《卡陀奧義書》(Kathopanishad),這是一本揭示死亡的神祕面紗,以及探討生命意義的經典。針對今生來世、阿特曼知識的主題,《卡陀奧義書》是所有奧義書中解釋得最清晰易懂的。它清楚地定義了人類面臨諸多議題時的選擇方案,諸如生命的目的,以及在人生最後時刻必須做出的選擇。全書的根本架構在一個極具靈性領悟的年輕人納奇凱達與死亡之主閻摩之間的對話。納奇凱達選擇放下一切,一心一意只追尋了悟本我。他想要了悟阿特曼,對了悟真實本我的渴望遠遠凌駕了其他所有的一切。閻摩在書中所描述的就是瑜伽之道,其目標就是:每一個個別靈體與存居萬物內在的至上本我之間的靈性結合。

◎人生是一趟挖寶工程

「生命意義」這份寶藏被藏在內在,被埋在層層的自我、欲望、情緒、習慣,以及其他隱藏的思想型態底下。阿特曼(個體的真實身分)就在那裡等著我們。這個挖寶工程就是世間人類存在的理由。

我們會慢慢地挖掘、剷除及脫離這一層又一層非真實、非永恆的本質,並透過這個過程學習。直到這項工程終於完工,我們了悟了自己的真實本我為止。這就是我們來到這世上的原因,這就是為何我們創造了這一切,這也是為何我們創作了這齣人生戲劇的原因,堪稱是橫跨全球取景,並囊括國際所有卡司的大製作。

人生的目標不只是要讓這部戲劇上演,而是要從中學習它所提供的教導。終於有一天,我們了解了自己的真實身分,知道我們既是臺下看著戲劇的觀眾,也是舞臺上被觀賞的演員。如同奧義書上說的,這世界僅有一個唯一,而每個個體都是同一片純意識大洋中的小波浪。

◎死亡並不是生命的結束

死亡只不過是一個車站,我們只是從上一班列車下車,然後等待開往下一個地點的列車到來。無論我們選擇用怎樣的方式到達車站,那些生命旅程會決定我們到站時所呈現的內心狀態,同時也會決定我們來到這個旅程的轉折點時,對於即將展開的下一段旅程的準備狀態。

死亡不會碰觸到真實的本我。我們之所以存在,並不是因為這個身體,而是因為我們的本體存有。在看清死亡真相的同時,我們要記得,神,或說那永恆的真實,就居住在你的內在之中。死亡提醒了你,不要對這世間產生執著。從世道中學習,但要懂得放下。要把身體看成一個工具,身體達到目的後,就完成了它的工作。

在死亡的時刻,靈魂拋掉身體這一件外衣。在身體死亡、腐壞之後,靈魂依然保持存在。靈魂沒有物質身體或物質宇宙現象的支持,繼續存在於靈性的領域之中。

大多數人對死亡的恐懼,都是因為害怕死亡時可能遭受的痛苦。死亡的過程本身並不痛苦,它只不過轉換了存在的條件。缺乏妥善的準備以及無法放下執著,才是在死亡時經驗痛苦的究竟原因。對於一個已經準備好,已經獲得阿特曼知識的人而言,死亡從來就不是一件痛苦的事情。

◎我們自己選擇了這一生的經歷

平等是絕對真理的不二法則,不公平才是人類的創造。根據重生理論,我們都應該對自己的此生與來生負起全責。每個人的出生都是根據他或她自己過去的行為來塑造成形的。

我們經常在沒有意識的情況下,選擇了下一次出生的要素。這些要素是由我們先前的行動、思想和欲望來決定或選擇的。它們累積成深溝凹痕的印記,跟著我們生生世世地遊走。這些印記的轉移有如沙漠中的沙丘,會根據個人的經驗和意志而流動變化。它們改變生命的形狀,讓你付出巨大的時間代價,長期受其影響,它們會創造出不同的人格以及不同的轉世,但全都會朝著終極解脫推移。這些印記決定了轉世的所有特徵,包含了性別的男或女、會有怎樣的父母、有哪些兄弟姊妹、處於生命的何種階段、壽命的長短,以至於要遭受多少苦難、多少歡樂等,這機制並不牽涉一絲一毫的武斷或獨裁。也就是說,出生條件完美匹配了個體靈魂達成靈性成長的需求。

◎死後的世界

關於死後的生命,每個人都會根據他或她的宗教信仰,預先賦予不同特定的期待。人們心目中的這些天堂,都只是個人所謂的最高欲望已達到滿足的心靈疆域。

每個人都有各自獨特的欲望,都各自定義了所謂的至高無上的快樂。同時,他們也都希望有一個地方可以讓這些願望都能夠實現。這個天堂其實就是個人想法和欲望的投射,它就跟夢境一樣並不真實。

天堂或其他類型的死後世界,都不是一種靜止不動的狀態,而是由個人本身的念頭和行動而決定的可變動情境。那些經驗著天堂世界、享受天堂快樂的人,是由於過去的善行和善念賦予了他們這樣的福報。然而,善行與善念有其限制,同樣的,因為善行善念所累積的福報也是有所限制的。天界的快樂和人間的快樂類似,即便經驗及享受天界快樂的時間有可能比較長,還是有結束的時候。

?