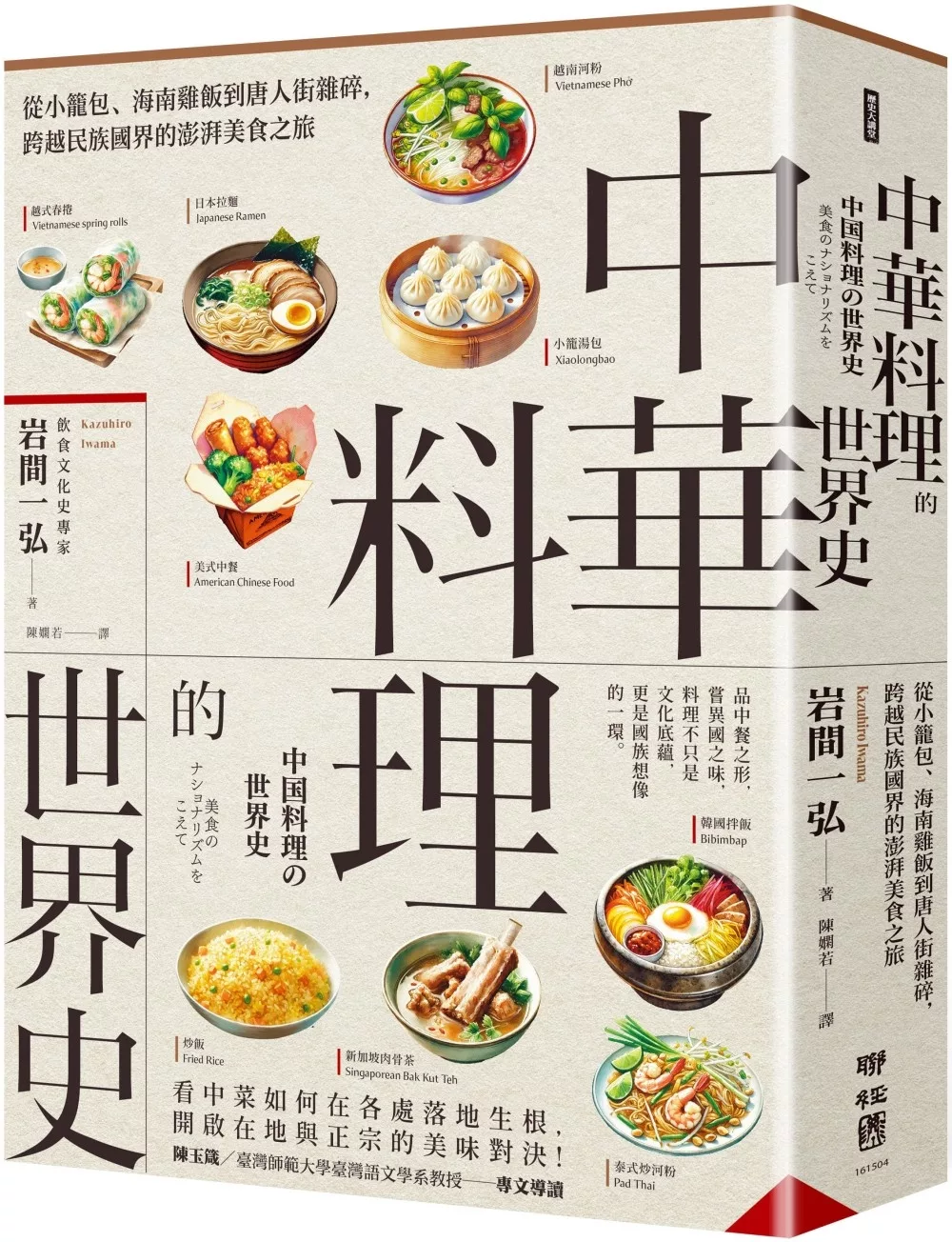

品中餐之形,嘗異國之味,舌尖上的全球史豪華美饌

在地與正宗的美味對決!

牛肉麵、酸菜魚、肉骨茶、拉麵、河粉、椰漿飯……

是我的中式美食?還是你的異國料理?

挑戰飲食民族主義,剖析世界與中國菜的距離。

料理不只是文化底蘊,更是國族想像的一環。

在地與正宗的美味對決!

牛肉麵、酸菜魚、肉骨茶、拉麵、河粉、椰漿飯……

是我的中式美食?還是你的異國料理?

挑戰飲食民族主義,剖析世界與中國菜的距離。

料理不只是文化底蘊,更是國族想像的一環。

20世紀,中式飲食文化飄洋過海,在星馬等地開花結果,在英屬香港和日治台灣殖民地獨立發展,更進一步傳入亞洲及歐美各國。中菜在百年間遍布全世界,化作各式佳餚,廣受各地人群喜愛。

然而,這並不是一個如你想像、宏揚民族文化的復興故事。當中菜在世界各地大放異彩,中國這個傳統國家卻正不像衰落與混亂。而且不僅是中國人,接受並吸納中式料理的日本、韓國甚至印度人,都為中菜的傳播和擴散貢獻了一己之力。

為了克服飲食民族主義偏見,飲食史專家岩間一弘爬梳大量資料,還原近代中菜的傳播過程,指出中國菜最鮮明的特點是在許多國家實現在地化,並深入各地人們飲食,甚至成為所在國度的「國菜」,超越了外國菜或民族菜的範疇。此間民族國家的成立,深刻改變了亞洲料理和飲食文化。

從近年蔚為風潮的全球史出發,聚焦於國家建設與民族主義,本書為我們畫出了一幅中式佳餚餐盤上澎派、豪華、可口的世界史面貌。

▍本書重點

★??? 你不知道的特色料理創生記,顛覆常識的飲食歷史!

→韓國炸醬麵、日本拉麵、越南河粉和馬華炒粿條,麵食文化的一百種面貌!

→中共「開國第一宴」吃些什麼?上海蟹與文化大革命有關?味精竟能促進世界大同?

→東坡肉、左宗棠雞、李鴻章雜碎,名菜是如何誕生的?

→中國有春捲,越南有夏捲,各國潤餅口味作法都不同;料理如何因應地方風土與民族特色,迸出新面貌?

★??? 料理是戰爭!餐桌上的文化競爭與國族想像。

→餃子怎麼吃?直接吃還是配飯吃?台日網民爭論不休!

→該叫「泡菜」還是「辛奇」?料理正名為何重要?

→肉骨茶源自新加坡還是馬來西亞?官方又為何冷處理?

→孫中山推廣州菜,毛澤東愛淮揚菜,中國四大菜系競爭不亞於軍閥混戰!

→《傅培梅時間》、《大長今》、《黑白大廚》都是美食外交的一環?如何用料理爭奪國際話語權?

★??? 中菜的不能承受之重:與中國的距離

→石鍋拌飯竟然是中國的料理?中國申報石鍋拌飯為省級非物質文化遺產,韓國氣得跳腳?

→中式雜碎如何從中國人吃老鼠跟蛇肉的偏見中脫胎換骨,席捲西方快餐界?

→梅子炒飯、真鯛大陸圖、大魔術熊貓麻婆,動畫《中華一番》包含了怎樣的中國想像?又隱藏了哪些日本元素?

→二戰後的唐人街「中國」餐館,廚師都是日本人?60年代風靡歐美的亞洲名曲竟是「壽喜燒」?日本人在近代中菜的傳播中扮演什麼角色?

→從席捲大街小巷的酸菜魚、螺螄粉、肉夾饃,我們如何重新思考當代中菜的傳播與台灣的關係?

聯合推薦

本書除了運用豐富史料與作者親身田野調查外,也援引了許多學術圈的研究成果。藉由此書,讀者也能同時讀到眾多新穎的當代研究成果。綜言之,本書不僅對中華料理飲食文化圈有精到的分析,更以淺顯易懂的方式說明此龐大而複雜的議題。藉由書中展現的種種實證,更能了解中國菜在全球的發展,相信在其中會找到許多有趣的發現。──陳玉箴|台灣師範大學台灣語文學系教授

我越來越意識到,需要從飲食文化的微觀角度來宏觀一個地區的社會文化史,而且在這樣做時,不能滿足於單一城市或國家的歷史框架,而是要嘗試從比較和交流的角度來勾勒世界史。我現在更加認識到中國菜在世界史的重要性。

透過這本書,希望您能意識到中國菜不僅是我們飲食中不可或缺的一環,也是一種寶貴的文化象徵。它可以是觀察世界史的透鏡,更可以是組織世界史的接合劑。──岩間一弘|作者,第44屆三得利學藝賞(社會風俗部門)得獎感言

飲食和語言、服飾一樣,都是具有代表性的文化,能讓人們對自己所屬的社會萌生深厚的情感。因此,它也很容易與民族主義聯繫在一起。我們往往會以國家來看待食物,例如韓國的炸醬麵、越南的河粉和日本的拉麵,然而,它們都是起源於中國的麵食文化,並在各地區的背景下以自己的方式發展。

作者正是嘗試克服這種飲食民族主義,翻查大量文獻,研究中國菜在世界不同地區的接受與轉化過程。作者指出,中式料理最顯著的特點是,它在世界上許多國家都已本土化,並深入到人們的飲食,而且往往成為所在國家的國菜,超越了外國料理或民族料理的範疇。這是一個令人大開眼界的事實。──藤原辰史|京都大學人文科學研究所副教授,《朝日新聞》書評

透過中國菜,這本書將我們帶往一個開闊的討論場域。它讓我們看到,世界史不是國別史的總和,而是「人」和「物」交流與轉變的大型循環。如果說,一個國家的歷史敘事可以比作一家特色餐廳,那麼世界史的敘事,就更像是一家自助餐廳或美食廣場。而當中的主菜,就是中國菜。──中島隆博|東京大學東洋文化研究所教授,《讀賣新聞》書評

這是你第一次到異國,人生地不熟,對當地也沒啥好感。黃昏將至,你在街上遊蕩,試圖找頓熱騰騰的晚餐,當看見一家中餐館時,你才鬆了一口氣。我相信不只我有過這樣的經驗。中餐館遍布世界每個角落,溫柔地歡迎海外徘徊的飢餓遊子。

作者描述了中國菜在各個地區和國家被接受和轉化的歷史,呈現的內容詳盡,密度也足夠。本書以實證方式描繪中式料理的世界,彷彿是料理本身在說故事,可作為世界史寫作的模範。

有些讀者可能會覺得,本書是把不同國家和地區的中菜發展史綑綁在一起,而不是將整體發展描述成統一的世界史。然而,「世界」的本質是多樣性,一旦嘗試以統一的方式描述世界,這種多樣性將從指縫中溜走。當世界史是在單一規則下被敘述時,我們反而應該懷疑自己的眼睛,是否被特定信仰或意識形態所遮蔽,而誤判現實。──武田徹|媒體人、評論家,第44屆三得利學藝賞選評人