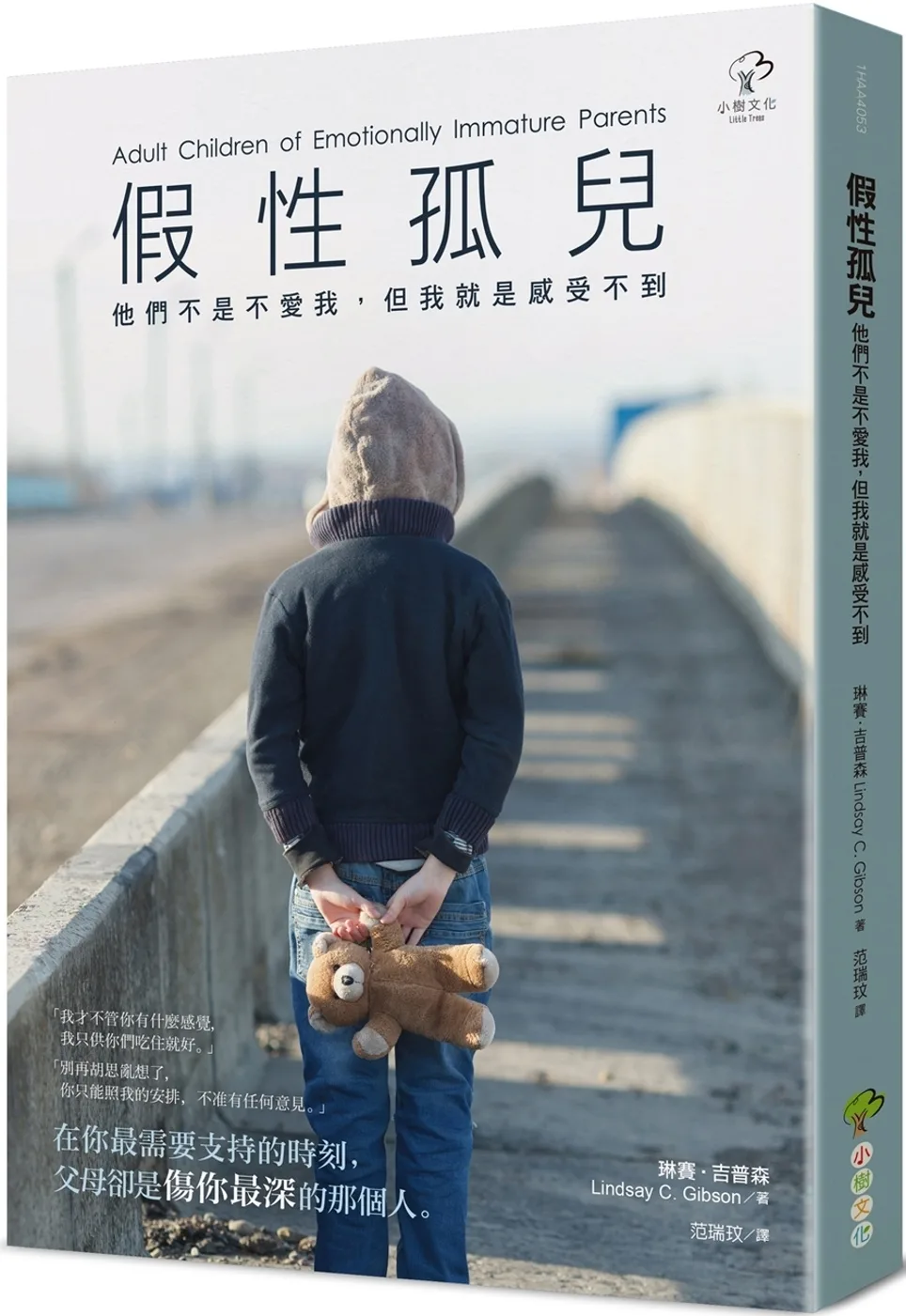

無法恨、也不敢愛,「媽媽」這個名詞,

成為女兒心中那道最深刻的傷口……

療癒和修復,從承認「討厭媽媽」開始;

獻給每一位成年的女兒,找到和媽媽相處的正確方法。

成為女兒心中那道最深刻的傷口……

療癒和修復,從承認「討厭媽媽」開始;

獻給每一位成年的女兒,找到和媽媽相處的正確方法。

★幫助超過5,000位諮商者找回自我和人生★

知名家庭關係諮商師盧恩惠,專為無法恨媽媽、乾脆恨自己的女兒們所寫的母女關係解方;不是刻意淡化、也不用故意當個壞女兒,在做出之後該怎樣和媽媽相處的決定之前,讓女兒們無虧欠感的課題分離練習。

想讓媽媽愛我,真的這麼難嗎?

背負成為「好女兒」的枷鎖,「可不可以,愛我這個人就好?」

•女兒覺得自己必須要滿足所有媽媽的要求,一旦做不到就非常焦慮並自責。

•在媽媽眼中,只要沒照著自己的話去做,女兒就是做不好、做不夠。

•把家庭和樂的責任扛在肩膀上,若只有自己過得好,就感到愧疚的女兒。

•理解媽媽自己背負的傷,對於還無法完全放下、還不能原諒的自己感到沮喪。

◆///讓女兒們終結創傷遺傳的原諒5階段///◆

【看清】我想要的愛和支持,媽媽不會給。

【面對】在心上的傷口,是真實的。

【感受】對媽媽產生討厭和怨恨。

【看見】媽媽對我的傷害,以及她的媽媽對她造成的傷害。

〉〉〉最後,才能原諒自己、原諒媽媽。

◆///終結創傷遺傳、保護自我情緒和內在的回應///◆

•把指責和批評,轉化為優點:

「整天只會計較這些小事要幹嘛?」>>『那不是計較小事,是謹慎。』

•捍衛自己的情緒:

「擺出這種樣子給誰看?」>>『消極有消極的活法啊�人生不是只有幸福快樂才是對的。』

「有必要這麼難過嗎?太誇張了吧?」>>『你是要鼓勵我?還是讓我更難過?�你的安慰可以換一種說法。』

「妳都不聽我的話,我去死一死好了!」>>『媽,如果我對你說「我要去死」,你的感覺是什麼?』

•主動說出自己的要求:

「心情不好嗎?那卡拿去刷。」>>『我現在更需要你傾聽我,抱抱我。』

「我以後不想再見到妳!」>>『妳現在情緒上來了,我們晚點再說(離開現場)。』

★ ▍不必做「好女兒」,做好「自己」就夠了──療癒「母親這種病」的5個階段

◎試著拒絕媽媽。

─承認自己和媽媽兩個是不同的人,能夠做出不同的選擇,想要不同的東西。

◎為媽媽設定界線。

─不必接受自己無法忍受的行為。分清楚母女之間什麼是不能改變、不該改變的。

◎承認媽媽的缺點。

─認清媽媽的情感並不成熟,因此她無法無條件地去愛,也難以理解別人的感受。

◎放棄母親是完人的幻想。

─放下心中渴望的媽媽形象,從朋友、同事或伴侶身上找到自己需要的陪伴和情感。

◎成為你想成為的母親。

─理解自己、照顧自己,用全新的方式和媽媽相處,當自己也成為母親時,不會複製童年經驗在女兒身上。

◆///先成為自己,再成為女兒

不需要成為媽媽的複製品,也不需要填補她的遺憾,接受自己不是母親的延伸產物後,才能建立不再受傷內耗、不再自我貶低的母女關係。「好女兒」和「好媽媽」都是一種被框架的形象,從立下邊界感開始,學會不需要遍體鱗傷的去愛彼此。

推薦人

于玥|諮商心理師

王意中|王意中心理治療所 所長�臨床心理師

林佳樺|作家

洪仲清|臨床心理師|

留佩萱|美國諮商教育與督導博士

郭葉珍|教授媽媽

彭菊仙|作家

盧美妏|人生設計心理諮商所 共同創辦人�諮商心理師

蘇益賢|臨床心理師

鐘穎|心理學作家/愛智者書窩版主

(依姓氏筆畫排列)

?