從戰後遷臺的百廢待興,

到研製出臺灣首批電晶體與積體電路,

交通大學的復校運動,如何影響臺灣電子產業的發展

?

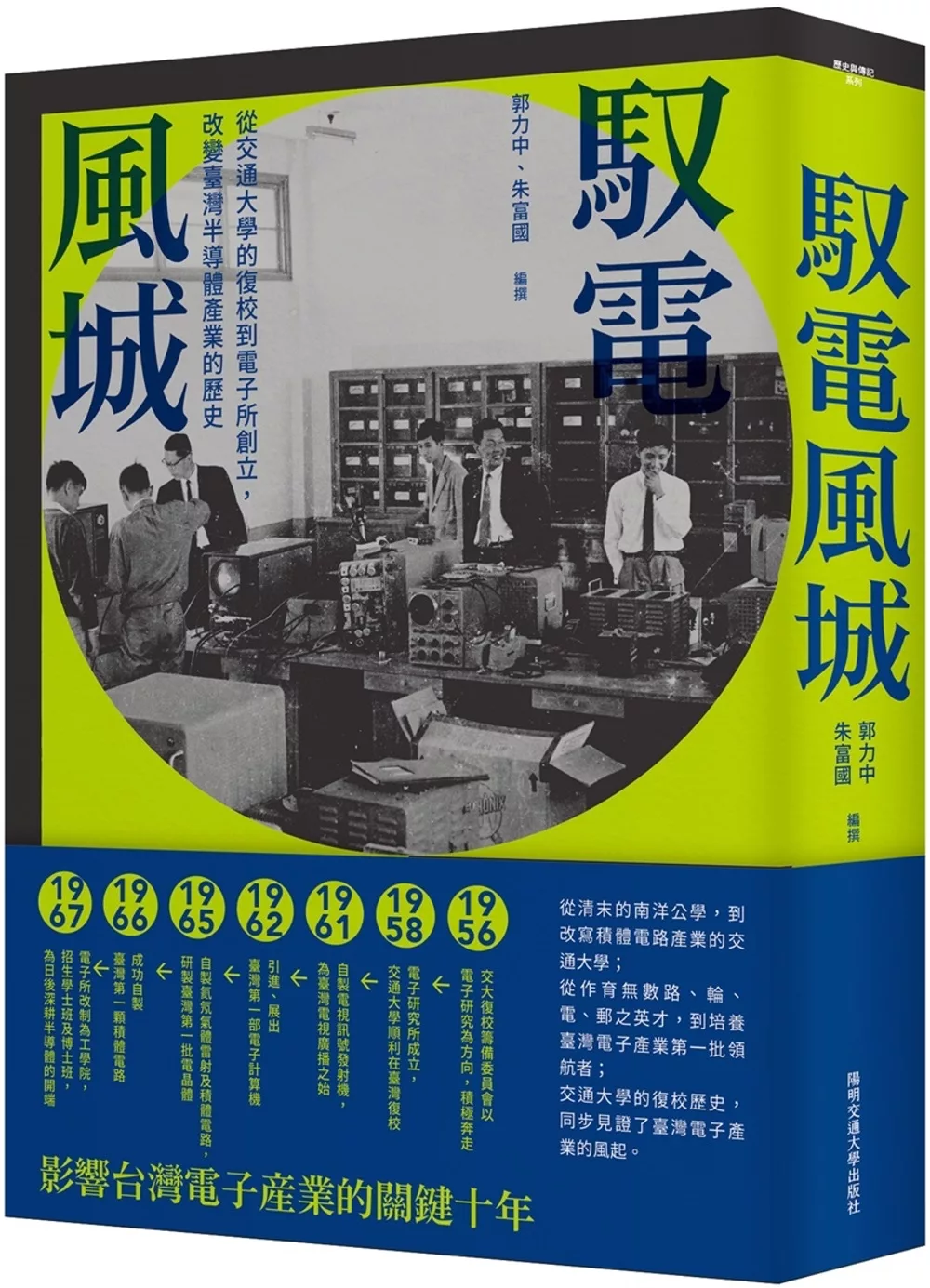

第一臺電視訊號發射機、雷射、電晶體再到積體電路,交通大學電子研究所在一九五?至一九六?年代,陸續研發關鍵技術、自製科技產品,成功推動臺灣電子產業的進程。然而原以培育「路、輪、電、郵」等基礎建設人才為主的交通大學,為何在臺灣復校卻是以「電子研究所」起家?政府政策、美援,以及校友,如何牽動復校運動,進而改寫臺灣產業史?

?

▎從「交通」轉向「電子」的復校歷程

一九四九年國民政府遷臺後,交大校友便陸續倡議在臺復校;但對於當時的政府而言,臺灣為暫居之地,培育基礎建設人才的需求遠不及收復土地的重要,復校提案便因政府政策、國家財政等因素受阻。

?

然而,戰後與軍事相關的原子科學發展迅速,連帶帶動各國電子科學領域的發展,與清大的原子研究所相對應的交大電子研究所構想浮現檯面,為復校帶來一線生機。書中透過爬梳此段歷史,呈現「工程師」們的復校計畫是如何與國家政權磨合,並緊扣時代的變遷,最終推動了臺灣第一間電子所。

?

▎邁入原子與電子的時代,影響戰後研究的國際力量

借助聯合國特別基金計畫、美援相對基金,交通大學在電子研究所成立後,除了挹注資源在硬體建設上,也透過校友的引介邀請到多位專家學者授課、建置實驗室等,為交大的研究發展打下基礎。並在一九六二年引進第一部電子計算機;一九六五 年自製雷射,研製第一枚平面電晶體; 一九六六年更成功自製第一顆積體電路,見證臺灣電子產業發展前沿。

?

本書從機構史角度出發,爬梳檔案文獻、報章雜誌、佐以口述訪談紀錄,重現時代中錯綜複雜的機構與人物關係,釐清遷臺後國民政府、交大校友、美援等多項因素交互影響的復校脈絡,重新探索臺灣電子產業發展最初、也最為關鍵的節點。

?

★ 影響臺灣電子產業的關鍵十年 ★

1956│交大復校籌備委員會以電子研究為方向,積極奔走。

1958│電子研究所成立,交通大學順利在臺灣復校。

1961│自製電視訊號發射機,為臺灣電視廣播之始。

1962│引進、展出臺灣第一部電子計算機。

1965│自製氦氖氣體雷射,研製臺灣第一批電晶體。

1966│成功自製臺灣第一顆積體電路。

1967│電子所改制為工學院,招生學士班及博士班,培養第一批本土工學博士。

?

從清末的南洋公學,到改寫積體電路產業的交通大學;

從作育無數路、輪、電、郵之英才,到培養臺灣電子產業第一批領航者;

交通大學的復校歷史,同步見證了臺灣電子產業的風起。

?

本書特色

?

•爬梳冷戰時期的機構史,以大學為出發,微觀美援與聯合國如何推進臺灣科學研究。

•透過第一手訪談與典藏史料交互映證,從工程師與研究者的第一視角,重現臺灣電子科學早期的景況。

•收錄台灣電子科學界及交大復校重要人物生平,藉由人物歷史,探索遷臺後大學如何在臺落地生根。