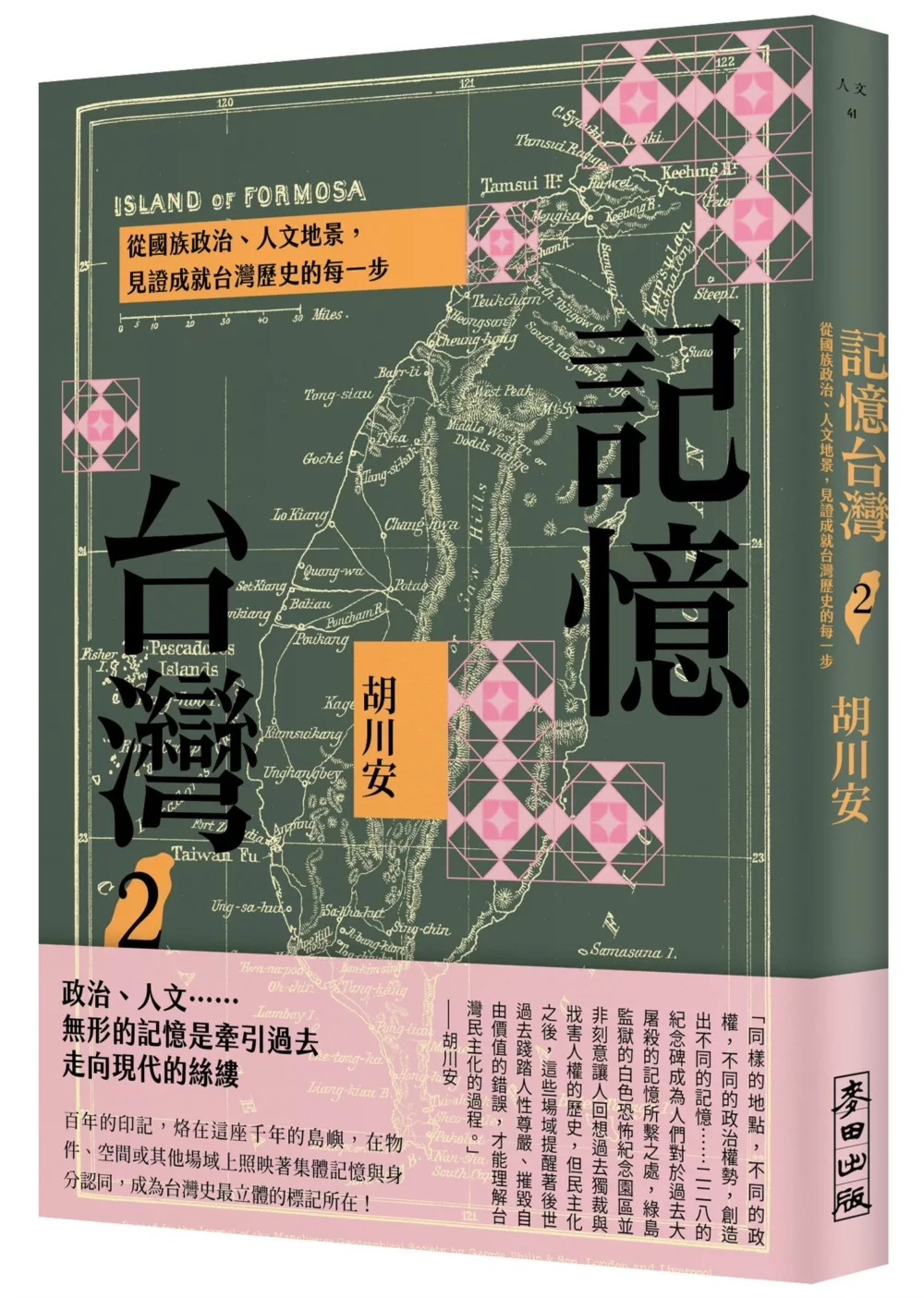

國族,政治,人文,地景

無形文化,如同一條牽引著過去走向現代的絲縷

?

無形文化,如同一條牽引著過去走向現代的絲縷

?

百年的印記,烙在這座千年的島嶼

日常中的無形文化,正是台灣史最立體的標記所在

日常中的無形文化,正是台灣史最立體的標記所在

「過去發生了無數的事情,像水流一般流逝,我們可以選擇記住一些事情,但無法選擇要忘記什麼,所以人類建造了紀念性建築來讓記憶可以更長,為政權、為宗教、為自己獨特的認同,讓記憶可以跨越更長的時間。」——胡川安

繫之於石碑的紀念

八二三砲戰是一場無法忘卻的記憶,文學家朱西甯筆下的八二三故事,聚集了所有不正常的歷史因素,形塑出了一場絕無僅有的戰爭——兩者都獲得勝利的記憶,我們該如何解讀其中各種認同和身分的移轉?此外,南台灣的「西鄉都督遺跡紀念碑」,在經歷了政權的轉移後,竟因為時空交錯而有了多重的詮釋,豐富曲折卻又無奈;不同於戰爭,熙來攘往的一中商圈一樣有一座乘載記憶的石碑,台中一中的創校紀念碑,石碑上沒有用血汗換來榮光的烈士,而是記錄著台灣人民爭取教育權的一段輝煌歷史。

繫之於空間的軌跡

《夢溪筆談》記載畢昇的泥活字印刷,說明活字印刷與以往雕版印刷的不同,而活字版印刷的技術又被應用於鑄字的工藝,在印刷技術尚未被機器取代之時,台北的大型的鑄字廠還有上百名員工,直到電腦發展出文書處理的系統,鑄字行開始大量倒閉;時至今日,太原路的巷子中,還有一家尚未被時代洪流所淹沒的鑄字行,保留早期的鉛字活版印刷,以櫃子上密密麻麻的鉛字,延續著對舊時代的不捨和對文字的眷戀與愛惜。

繫之於地景的印象

玉山是台灣的最高峰,不僅高度最高,也常出現在鈔票上,還有原住民族的神話裡,象徵著台灣的精神,然而台灣精神的構成,從清帝國治台那刻就已經展開;羅大佑的一首〈鹿港小鎮〉,讓鹿港在中國人耳裡也變得不陌生,但小鎮其實遠遠不只是歌詞唱得那般,還以最重要的海上女神信仰,發展成全台灣人民重要的精神寄託之所在;而愛河本來也不叫愛河,三百多年前,因高雄古名打狗,故稱為「打狗川」,那麼從打狗川到愛河,是經歷了什麼美麗的故事?又或者是阿諛奉承的官僚真相?

用足踏感受土地的脈動,抵達那些曾經的歷史

本書的輯一主要從政治形塑的記憶來看我們的生活,政治無所不在,這片土地上的一景一物都曾因為政權、統治者的不同而出現不一樣的轉換;輯二則從空間和紀念館來理解台灣,從文字、文學、水域、宗教、交通、醫療、飲食和政治的空間記憶,看島嶼複雜的記憶體系和文化,讓記憶在不同空間都說出不同的故事;輯三從地景來理解不同的記憶層次,地景可以改變,而記憶會隨著社會環境而改變,也逐漸變成我們現在的樣子。胡川安在有形與無形文化間穿梭,以文字記憶那些曾經苦難、美好的片段與總和,在所繫之處書寫,聚集成一部台灣之所以成為台灣的具象化歷史。

?