22個卸下心防的靜謐時光

與另一個靈魂,在人生一瞬的交會中

一起走上一小段路

與另一個靈魂,在人生一瞬的交會中

一起走上一小段路

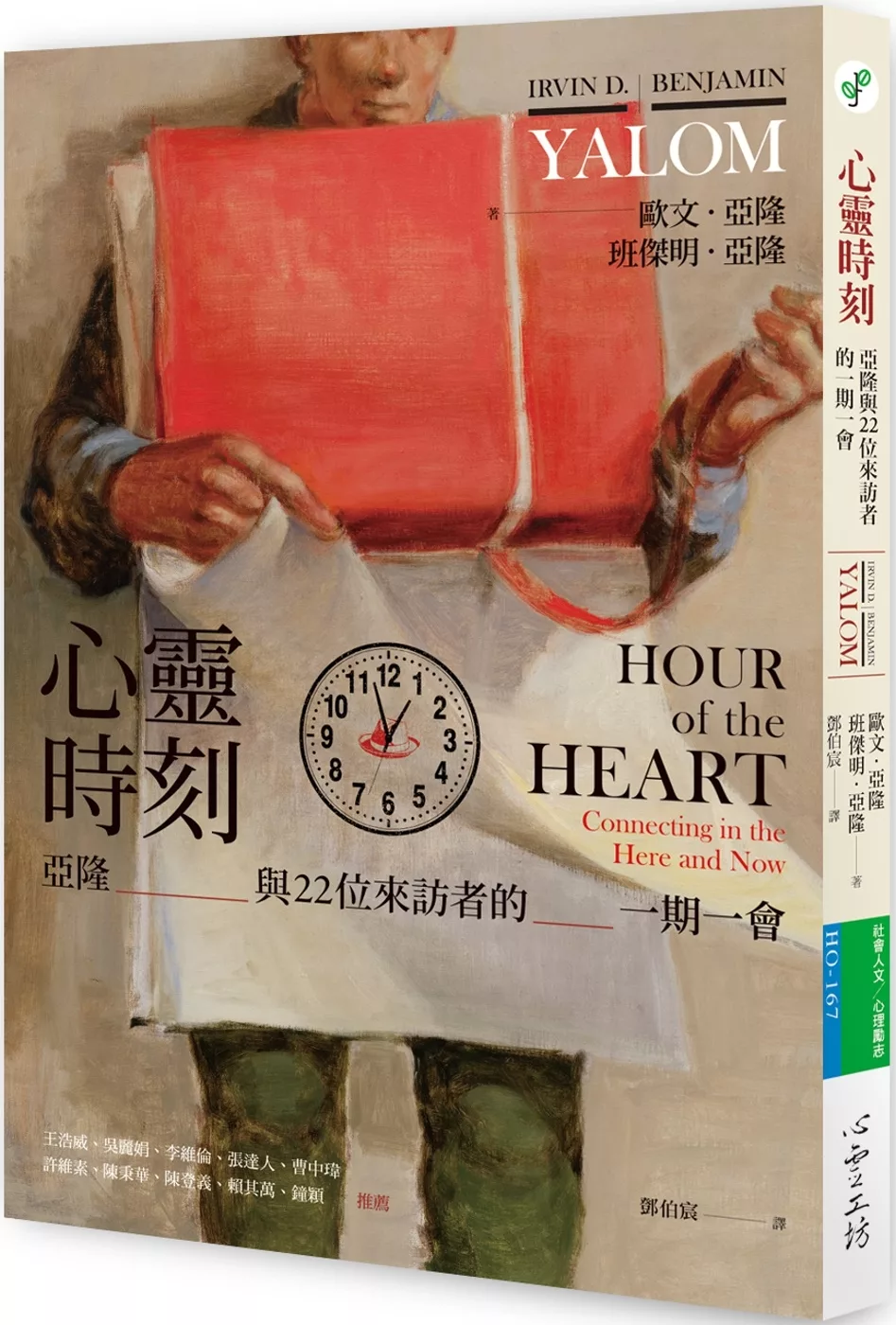

《心靈時刻》是一部發人深省的紀實作品,也是一部最有溫度的療癒筆記,記錄了存在心理治療大師歐文?亞隆,在全新型態的會談實務中,所面臨的挑戰與突破。

亞隆醫師邁入九十歲了,他的記憶大幅衰退,連病人的治療歷程都不復記得,開始懷疑自己能否繼續熱愛的心理治療工作。此時世界正面臨百年大疫衝擊,許多日常活動被迫轉移至線上。自我隔離使人們陷入了空前的孤獨,大家對於存在的探問與焦慮從來沒有如此迫切過。在重新思考與患者交流的形式後,亞隆於臉書公開宣告停止長期治療,開始專注於「一次性、一小時」的實驗性會談模式,向世界開放邀請。申請信如雪片般從全球各個角落飛來。

在本書裡,亞隆從三百個單次會談的紀錄中,回顧了22個緊湊而深具影響力的案例,探討各種人生困境,同時反思自己在職涯晚期的成長。他嘗試以「當下」引導會談,以「自我揭露」催化深度溝通,達到的治療性改變超乎預期,也鼓舞了他一次次地突破界限,向患者透露過去從未提及的個人經歷,包括在華盛頓特區的創傷童年,對哲學與心理治療的思考演變,以及近期經歷的喪妻之痛。

人生寶貴,而我們能相處的時間短暫。《心靈時刻》由亞隆與其子班•亞隆合作撰寫,帶領讀者思考如何在當下與他人建立更真誠、更具同理心的聯繫。在疫情帶來孤獨與哀傷的時代,這一小時的交流,不僅支撐了患者與治療師,更深化了亞隆對心理治療本質的體悟。

本書特色

★存在心理治療大師在人生遲暮之際展開的「一次性、一小時」會談實驗,篇篇精彩,感人至深。

★書中記錄了亞隆內心最真誠的想法和勇於挑戰治療手法的疆界,是繼《生命的禮物》,另一本對後輩的親身演示與經驗傳承的心法書籍,助人工作者必讀。

★本書體現了亞隆說故事的能力、人格魅力和專業良心,喜歡亞隆的書迷不可錯過。

溫暖推薦

王浩威 | 作家、精神科醫師

吳麗娟 | 國立台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授

李維倫 | 國立政治大學哲學系特聘教授

張達人 | 台灣心理治療學會常務監事

曹中瑋 | 資深諮商心理師、國立臺北教育大學心理與諮商學系退休副教授

許維素 | 國立台灣師範大學教育心理與輔導學系退休教授

陳秉華 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授

陳登義 | 資深精神科主治醫師,前臺中靜和醫院院長

賴其萬 | 和信治癌中心醫院醫學教育講座教授

鐘? 穎 | 心理學作家、愛智者書窩版主

(依姓氏筆畫排列)

「關係是治療的根本!被看到、被聽到,就有療效!即使進行一次性療程,亞隆仍是如此善用病人與他當下互動、此時此地的真實連結,以促成病人的改變。」──吳麗娟

「在這本書裡,我們讀到的或許不是答案,而是一份你很熟悉的陪伴,那是一份在生命最終章節,依然堅持不離場的溫柔與勇氣。」──鐘穎