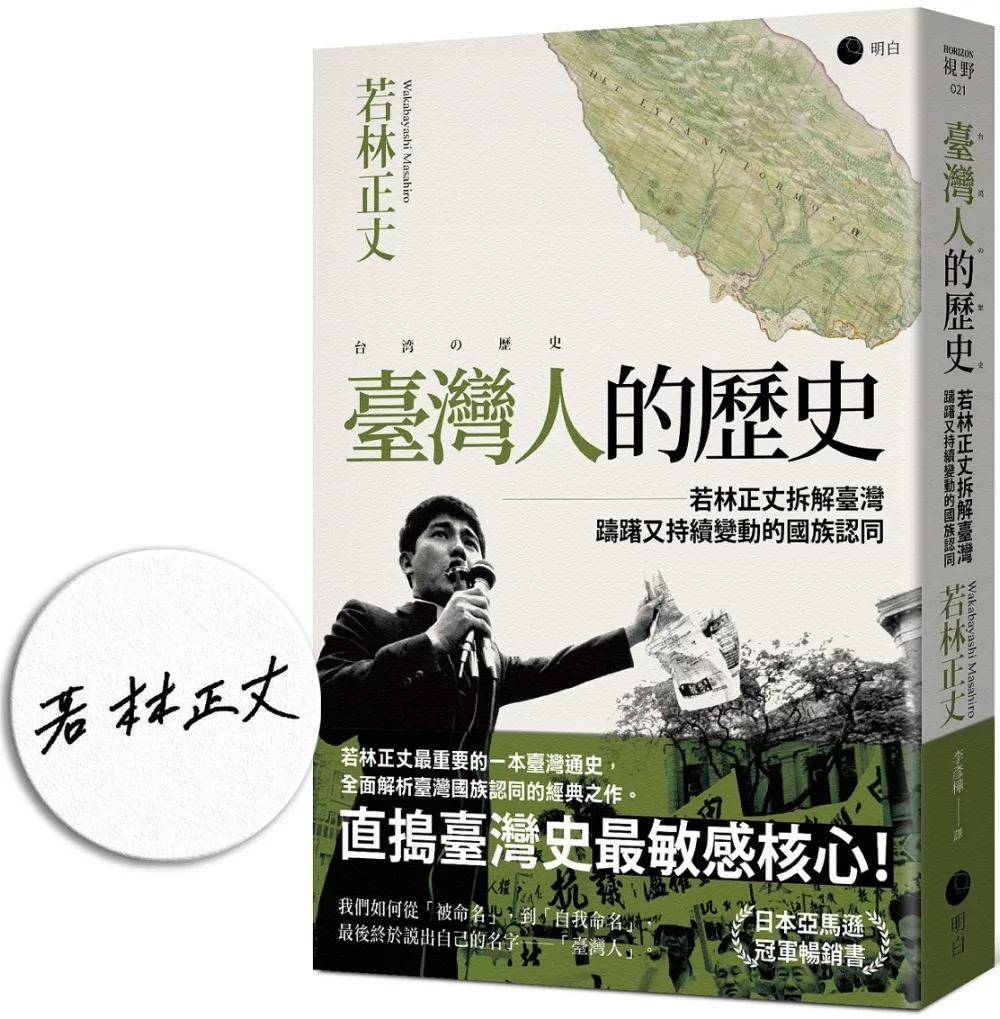

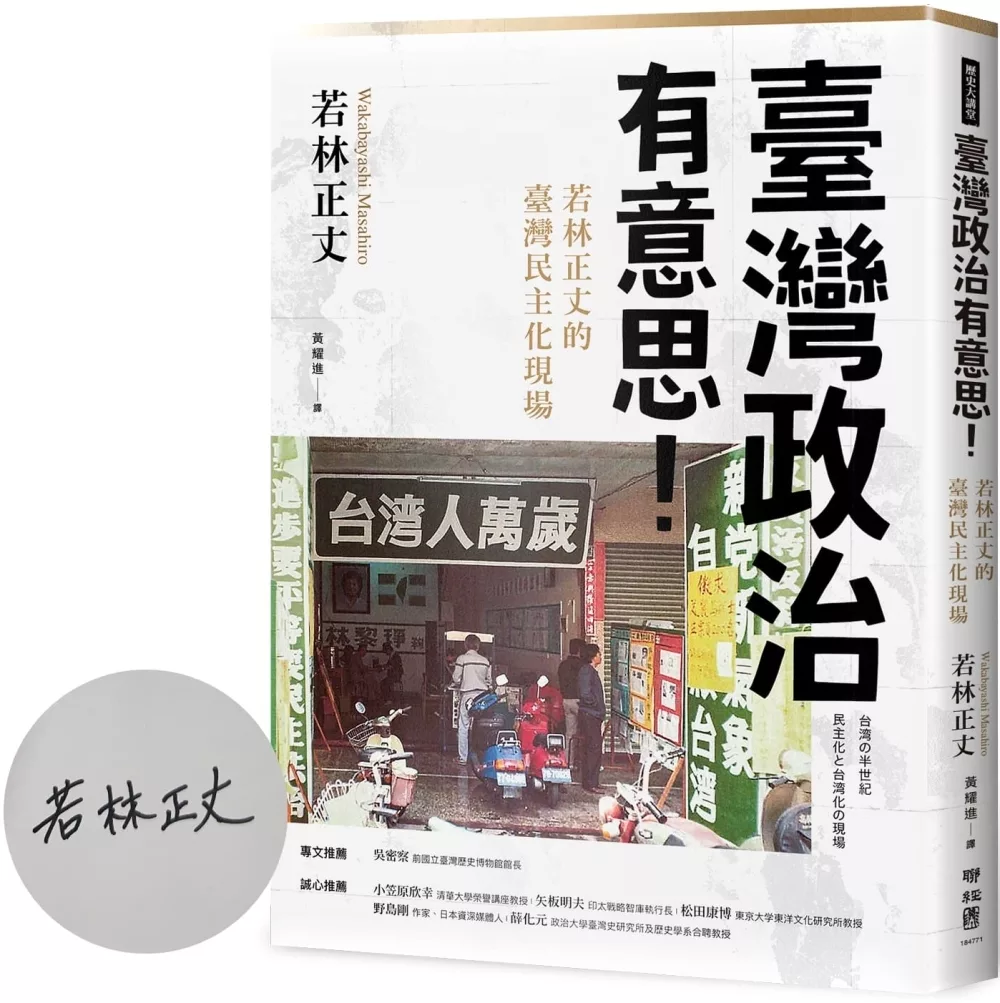

日本學界研究臺灣政治的第一人若林正丈,

第一本的研究生涯回顧,第一手的臺灣觀察紀實。

第一本的研究生涯回顧,第一手的臺灣觀察紀實。

一九七○年代開始,臺灣的國際地位處境有巨大轉變,與日本斷交、中共與國際的關係趨於和緩。以當時的日本主流眼光,臺灣幾乎等同於歷史進程中殘餘。而就在這個年代,若林正丈考進研究所,踏入臺灣研究的開端。

「現在,臺灣的政治很有意思。」

「在我的印象中,臺灣的社會隨著每次的選舉都像蛻下一層皮般變化。」從戒嚴時期的肅殺、黨外的抗爭,一路走到逐步開放選舉、新政黨成立、第一任民選總統的出現……,半世紀以來,若林走踏過臺灣各地,實地考察各種選舉,他見證了臺灣民主的誕生與扎根,對此提出自己的一方見解與「臺灣化」理論,是若林將日本的臺灣研究從邊陲帶進了眾人的目光之中。

書中除了臺灣人對於自身的探索、追尋和努力,也可以看到若林作為一個研究者對臺灣所投注的熱情與溫度。這五十年來的時光,不僅是臺灣民主化與臺灣化的歷程,更是若林研究生涯的縮影。若林正丈的研究人生,也成了研究臺灣的人生。

聯合推薦

專文推薦

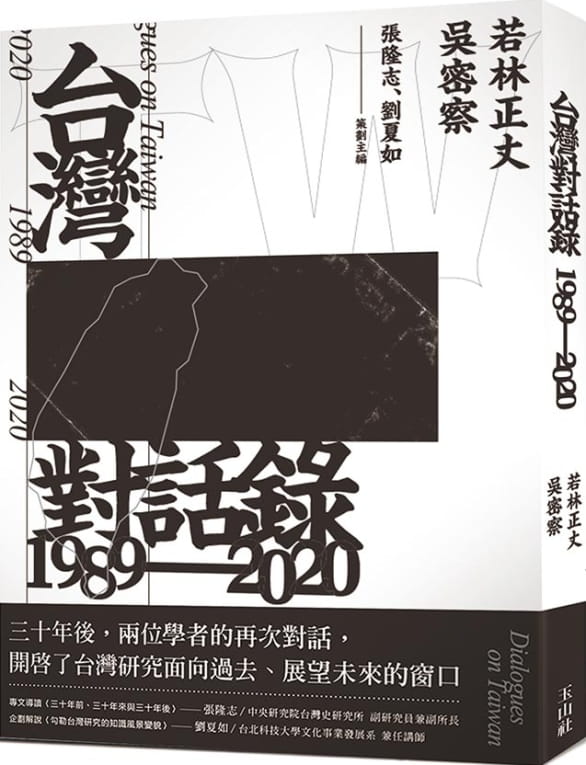

吳密察�前國立臺灣歷史博物館館長

誠心推薦

小笠原欣幸�清華大學榮譽講座教授

矢板明夫�印太戰略智庫執行長

松田康博�東京大?東洋文化研究所教授

野島剛�作家、日本資深媒體人

薛化元�政治大學臺灣史研究所及歷史學系合聘教授

(依姓氏筆畫排序)

國內外好評推薦

小笠原欣幸�清華大學榮譽講座教授

本書為若林正丈老師五十年的臺灣研究生涯的回憶錄。這半世紀裡,若林老師多次來臺進行實地考察,陪伴臺灣走過了民主化與中華民國臺灣化的現場,本書不僅是臺灣近代史的歷程,亦是這位日本頂尖學者的研究生涯回望。

松田康博�東京大?東洋文化研究所教授

當日本國內還沒有人關注臺灣時,若林正丈教授就已經是臺灣研究的先驅。他研究臺灣超過五十年,專注於臺灣的歷史與政治,並出版許多著名的作品。要知道這些著作是如何產生的,並非易事。而本書可以從中了解若林教授的研究歷程,是一本富有價值的必讀書籍。

野島剛�日本資深媒體人

歷史的見證者,同時也是當事人的研究者

本書作者若林正丈,在臺灣政治研究領域樹立了不可動搖里程碑的人物。自一九七○年代起,即日本社會普遍對臺灣「麻木」般冷漠的時期,若林便作為日本學界幾乎唯一的臺灣政治研究者,與被稱為「黨外」的民主化運動人士交流,並和臺灣政治的民主化進程一同前行,開展他的研究人生。

本書的內容框架,源自多語言網站nippon.com連載的〈我的臺灣研究人生〉。當時,我擔任該網站的總編輯,曾親自邀請若林先生撰寫這個專欄,因為我深信,他的親身經歷值得被記錄在歷史之中。

「身為研究者,能在人生精力最充沛的時期,恰逢臺灣現代社會邁向自由與民主的『最佳時刻』,這是莫大的幸運。」這是若林先生在本書後記中的一段話。當時,不僅日本人,即便是臺灣人自己要研究臺灣政治都極為困難。而若林,幾乎是在一片無人開墾的荒野上,獨自與臺灣政治纏鬥了半個世紀。他不僅是臺灣現代史變革時期的珍貴見證者,更可說是這段歷史的當事人之一。如今,這位研究者珍貴的記錄繼日本之後,也即將在臺灣出版,令人由衷欣喜。

薛化元�政治大學台灣史研究所及歷史學系合聘教授

《臺灣政治有意思!》是日本臺灣研究權威若林教授自述五十年研究軌跡的成果,透過本書可以瞭解他的臺灣政治發展研究洞見,透過人際互動認識臺灣本土前輩對其研究的影響。若林教授的研究不僅論證而且見證臺灣政治改革的歷程,也指出了臺灣發展的問題。

本書也論述了,若林教授透過學術研究及學術伙伴的努力,使臺灣研究從日本學術邊陲成為學術社群�學術範疇。而臺灣的民主化,不僅是學術研究的重要課題,也是臺灣研究受學術界重視的重要因素。

透過他的研究人生,更可以感受到學術背後研究者的熱情與溫度。