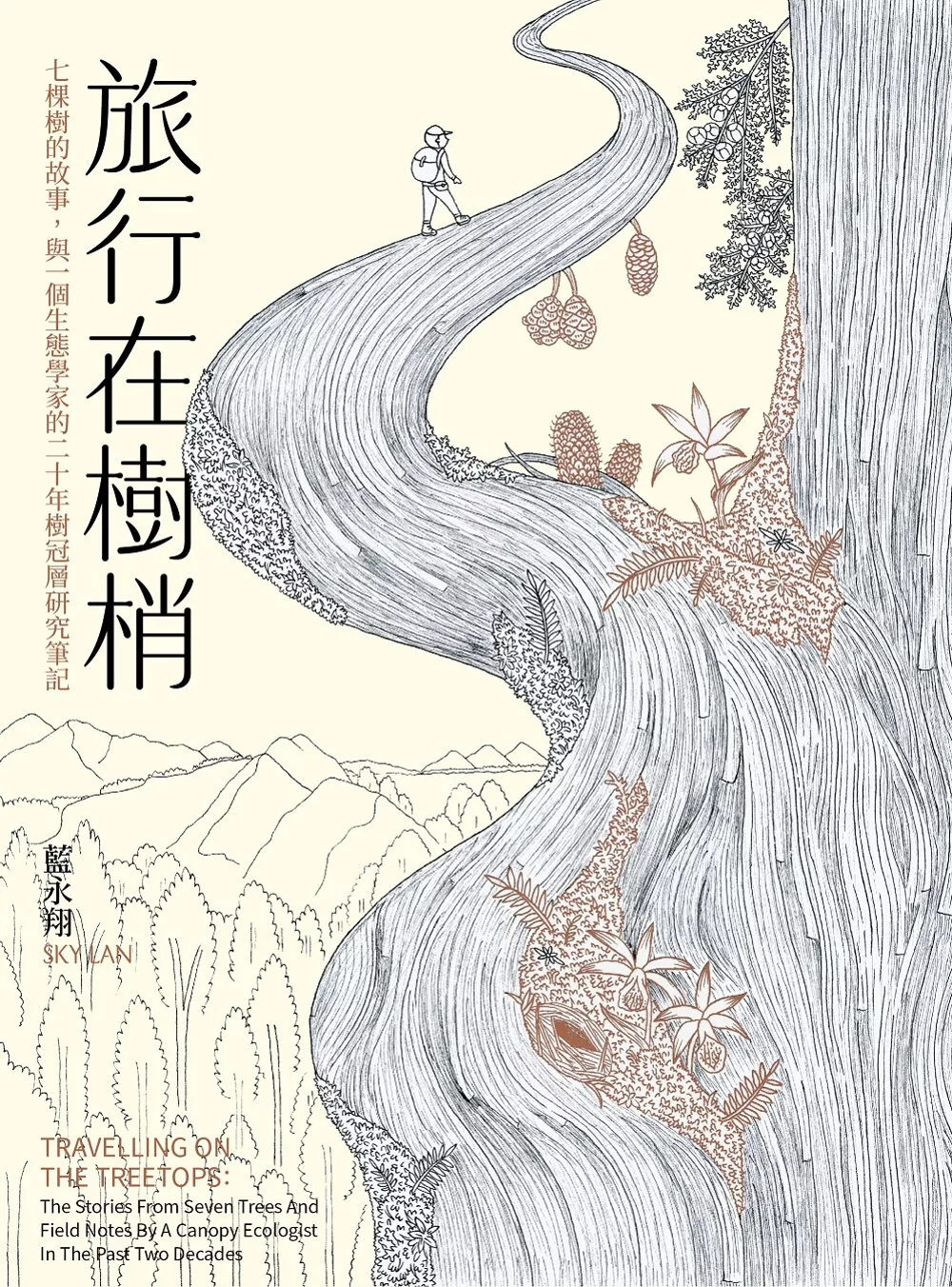

在樹冠層展開的旅程

從臺灣到北美,解開巨木與森林的興衰

從臺灣到北美,解開巨木與森林的興衰

對我來說,爬樹是一個和樹溝通的過程。尤其是當我先鋒攀登(lead climb)的時候,上攀的過程裡在不同的枝條之間轉換,在轉換的過程裡去觀察這棵樹的形態和生態,瞭解他的「個性」,以及他的生命歷程。當我懂的層面愈多,能看出的故事就愈多。

每一棵樹對我來說都是不一樣的個體,有著不同的氣質。最早的時候,我是爬上樹看周圍的風景,後來才漸漸明白,樹本身就是一個「風景」。──藍永翔

從七棵樹的故事展開樹與森林的生命之旅。藍永翔為全球少數的研究樹冠層的科學家,在這些人當中女性更加稀少。從因有趣而開始攀樹做研究,大樹對藍永翔而言,彷彿是她在大地之上真正的家一樣。透過她與臺灣扁柏、臺灣雲杉、錫卡雲杉、花旗松、壯麗冷杉、世界爺與臺灣杉的相遇,我們將從不同角度認識每一棵生長數百年到數千年的巨木。

這是一本二十年的樹冠層研究筆記。藍永翔從臺灣扁柏開始攀樹的研究生涯,在臺灣雲杉上觀察物候變化,並擴及錫卡雲杉等各種雲杉家族,她深入花旗松的真菌世界,理解壯麗冷杉林的分解與循環,更從世界爺焦黑的樹皮探討林火與氣候變遷的課題,最終並體悟科學溝通的重要性,參與臺灣杉三姊妹甚至全球更多巨木的等比例照拍攝計畫。

在藍永翔的樹冠層旅程,我們不僅瞭解大樹奧妙的有機體世界,更體會到,森林之美即便只是人的浪漫想像,但也飽含超越人類尺度的生命奧義。在一座森林裡面閱讀生老病死,學習大道循環,原來樹木不僅僅是在活著的時候用年輪書寫著日記,在其死亡之後,故事仍在繼續。

專文推薦

洪廣冀�臺灣大學地理環境資源學系副教授

經由回顧攀爬不同樹種的過程,我們得知一位從事樹冠層研究的年輕學者,如何的從爬樹的菜鳥,逐漸成長為一隻能遨翔在樹冠間的老鳥,以及其間由「看山是山」至「看山又是山」的蛻變。──關秉宗�臺灣大學森林環境暨資源學系教授

永翔的故事始終與樹冠層緊密相連。她像是探索未知腐海森林的娜烏西卡,攀登樹頂、傾聽樹幹內的低語、追蹤菌絲與真菌,試圖理解森林的健康與病痛的源頭。本書不僅是一場從臺灣跨越北美、再回到臺灣的生態旅程,更是一次深入樹冠層與真菌世界的動人探索。──林政道�臺灣大學森林環境暨資源學系副教授

永翔的浪漫,正是《旅行在樹梢》最吸引人之處。這本生態寫作除了帶領我們體會攀樹活動的專業冒險,永翔更像是親切的友人,深入淺出地為我們導覽神祕的樹冠生態系,以及巨木們面臨的環境威脅與保育挑戰。──游旨价�《通往世界的植物》《橫斷臺灣》作者

聯合推薦

丁宗蘇�臺灣大學森林環境暨資源學系教授兼系主任

古碧玲�上下游副刊總編輯

林大利�農業部生物多樣性研究所副研究員,《仰望》作者

徐嘉君�「找樹的人-巨木地圖計畫」主持人

黃瀚嶢�生態圖文創作者,《沒口之河》作者

鄒欣寧�《相信樹的人》作者

(按姓名筆畫順序)

?