高雄市立圖書館「好繪芽獎」首獎之作

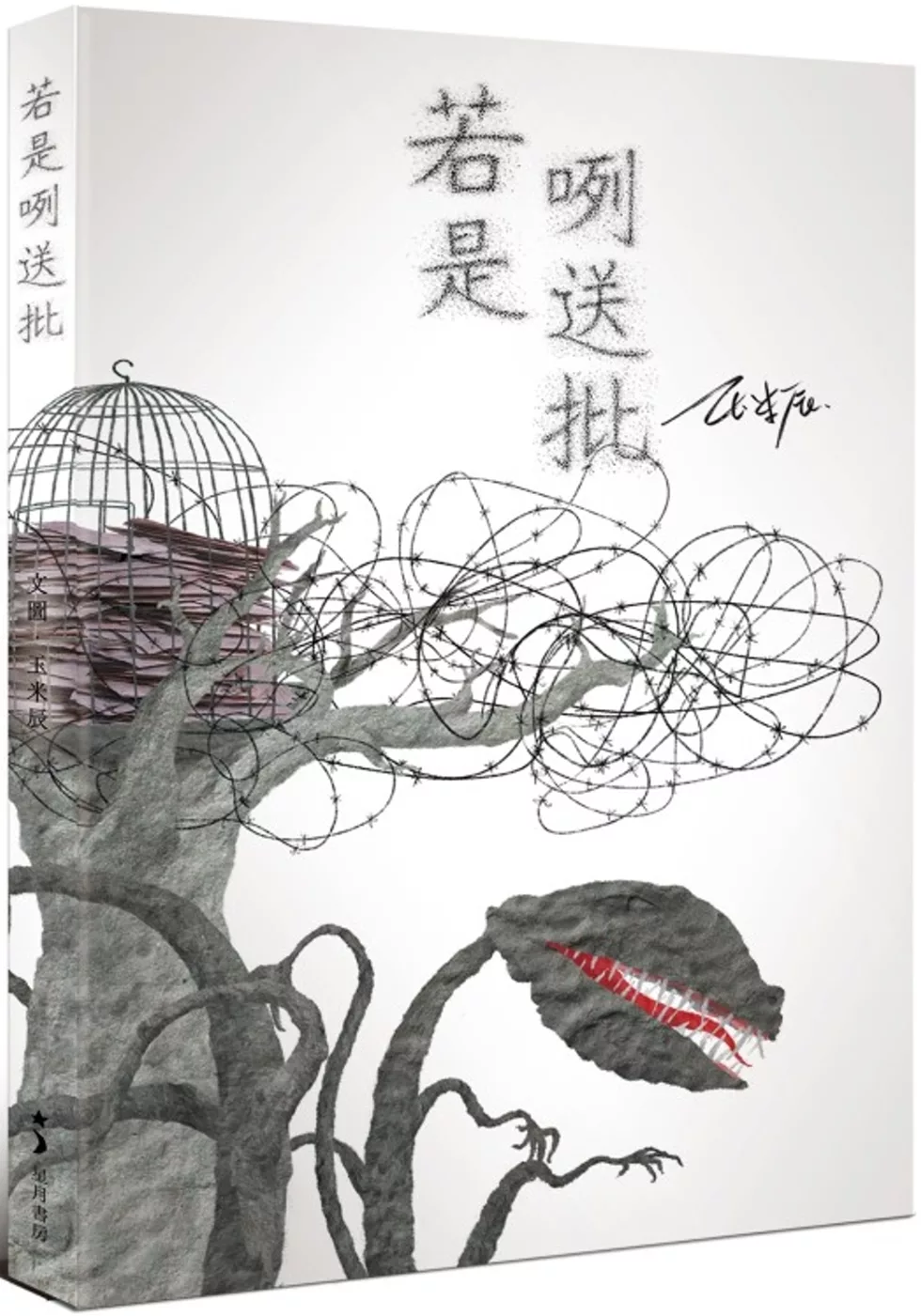

「若是咧送批,你愛送啥物批?」

X

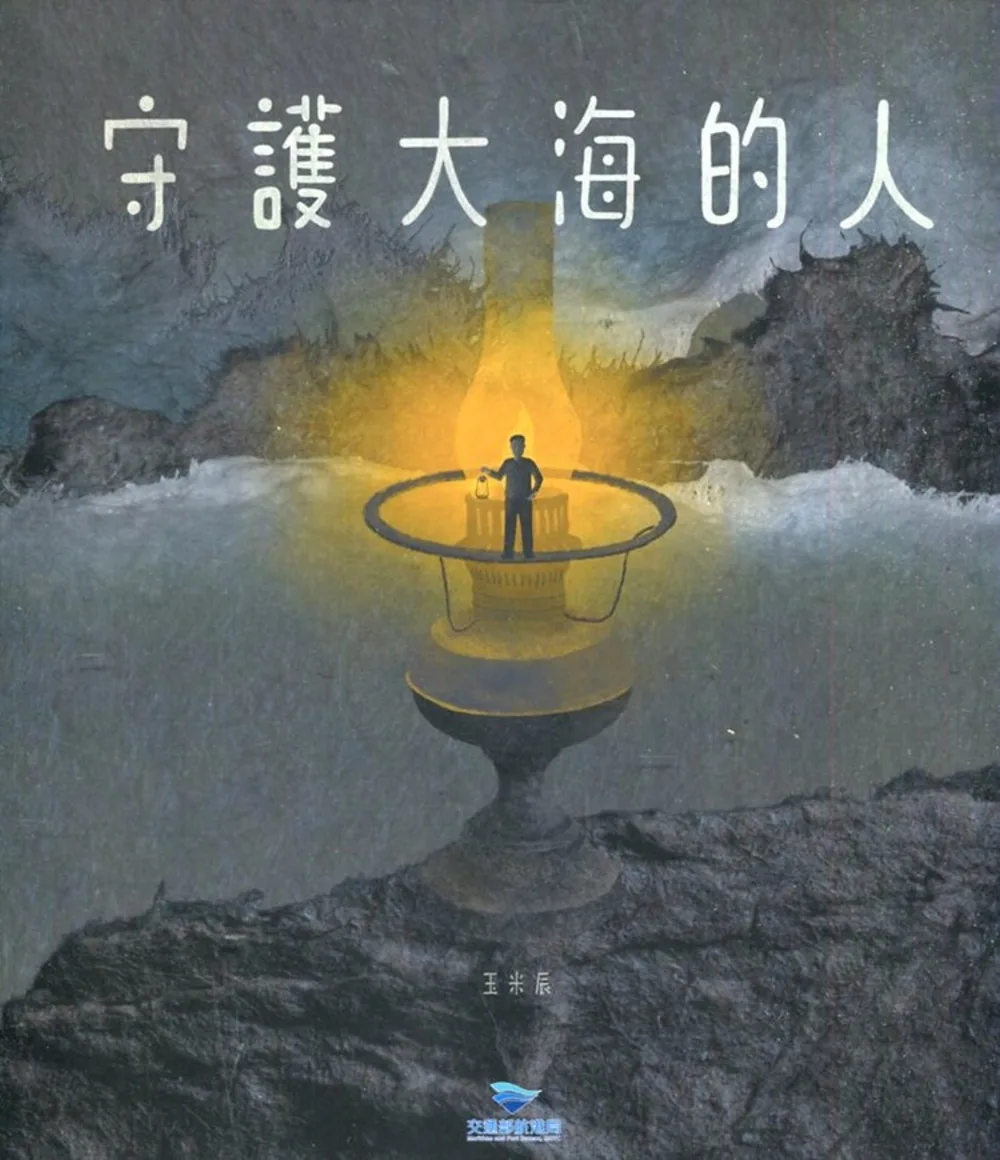

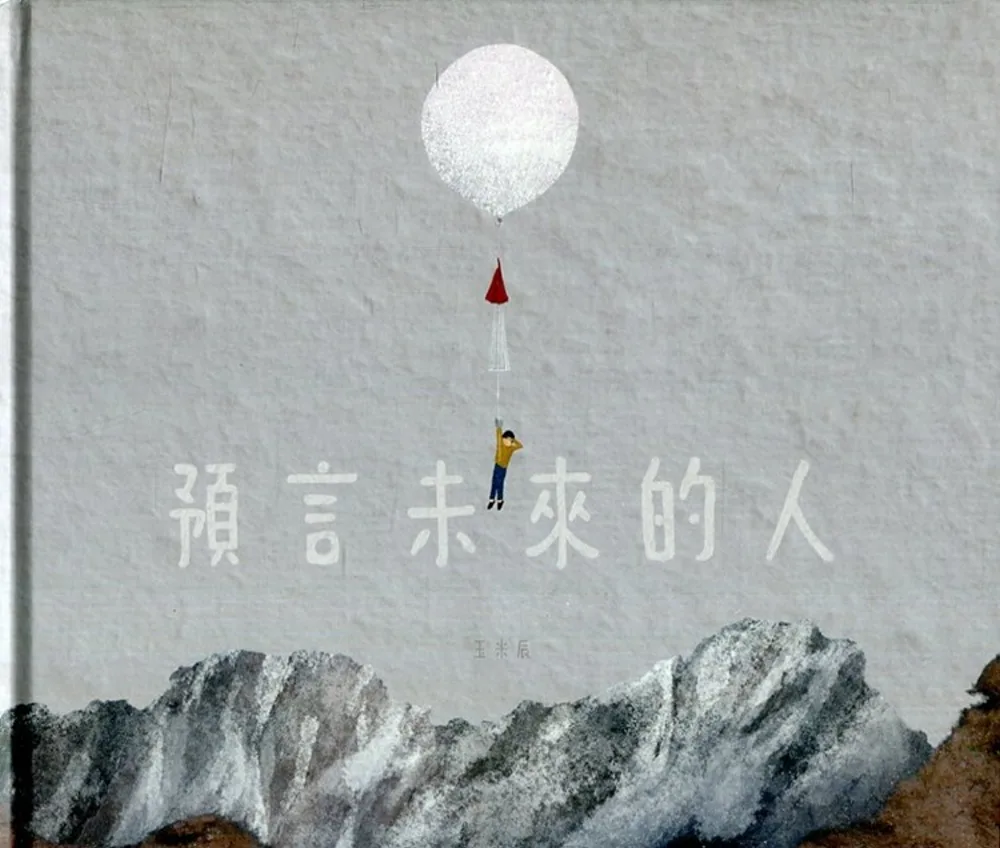

WIA 2022世界插畫獎專業兒童出版首獎得主──玉米辰

以紙雕藝術疊砌一封撫觸歷史傷痕的書信,

從過去寄予現在的我們,

為這片土地、土地上的人群找回對共同明日美好的向望。

「若是咧送批,你愛送啥物批?」

X

WIA 2022世界插畫獎專業兒童出版首獎得主──玉米辰

以紙雕藝術疊砌一封撫觸歷史傷痕的書信,

從過去寄予現在的我們,

為這片土地、土地上的人群找回對共同明日美好的向望。

「郵差的第一人稱自述,展現主體自省的、思辨的、溫柔的特質,同時展現了郵差的多重形象,既是信差,也是歷史的傳遞者,是現在與過去的縫合者。」──楊翠(國立東華大學華文文學系教授)

回顧離我們並不遠的威權統治時期,有無數因抱負和理念而犧牲性命的前輩們,蒙難時多正值青壯年成家立業之際,他�她的孩子,有的剛讀書識字,有的正學步,有的則還在腹中——這些爸爸、媽媽們,頃刻間就莫名被國家帶走了,不只是身軀,連同他們的信件、照片等等種種,都轉為一份又一份被打上編號並深鎖在鐵櫃裡的「國家檔案」,從此與家人們斷了聯繫、杳無蹤跡,也使得一群失去父母的孩子們,在日後成長的過程中,只能不斷憑藉少數父母年輕時的照片、他人的轉述、鏡中自己的五官,重新想像與描繪出印象已然模糊或空白的爸爸或媽媽……

《若是咧送批》的創作啟程,源自2013年國家人權博物館(時為籌備處)以受難者前輩留下的書信為策畫主軸的「遲來的愛」特展。作者玉米辰以郵差的敘事出發,運用精湛的紙雕藝術,層層堆疊出那些被遺落在歷史空白處的家書,和家書背後受難者前輩和遺族的人生群像,第一人生的敘事文本和魔幻寫實的畫面,讀者彷若化身歷史的信差,不知不覺也踏上一條漫漫長路,踩著既輕也重的腳踏車,穿行過森林、水田、崖間、聚落……逐步走進禁聲年代之中,帶走一疊故意被遺忘與封鎖近半世紀的書信,並牽引著腳步,一刻不停留地前往此時此刻的尋常時間──為了,回家。

此次,星月書房取得五位家屬授權,邀請讀者一同細讀他們的生命故事片段,遙想受難前輩們胸臆裡,對島嶼、對家鄉、對親人與對現代的我們所傾吐的叮囑與盼望。另外,亦有四位專家學者從不同角度為我們反覆閱覽這本書,帶領我們撫觸過威權時期留下的刻痕,深入理解歷史的脈絡。

今日的我們普遍在民主自由的泥壤中成長,或許難以想像在二二八事件、白色恐怖乃至解嚴後,有許多人因為追求理想、堅持信念而失去自由甚至生命。因此我們期待透過藝術和文學詮釋,讓彼此用柔軟的方式觸摸歷史的紋理,進而從虛實交錯的故事之中,激發出對於共有的未來產生更深刻的思辨、更多美好的願景。

本書特色

?高雄市立圖書館「好繪芽獎」首獎之作。

?WIA 2022世界插畫獎專業兒童出版首獎得主玉米辰洞察議題之作。

?精緻的紙雕藝術,魔幻寫實畫風,引領我們柔軟地觸摸歷史的紋理,從虛實交錯的故事之中,激發出更深刻的思辨。

真情推薦

?「這冊繪本是面對這段歷史的一種溫柔體現。」──林傳凱(國立中山大學社會學系助理教授)

?「繪本作家玉米辰以其鮮明美麗又具深刻反思的手法所繪製的《若是咧送批》,總是能夠以動人的腳本、多元媒材的創作手法,闡釋嚴肅的公共議題,邀請大小讀者們關心發生在臺灣這塊土地的故事。」──陳俊宏(東吳大學政治學系教授)

?「《若是咧送批》以雙向的見證與對話,嫁接過去與現在,歷史與現實,逝者與傷者,生者與死者,也連結了受難者與非受難者,他所表達的,不只是『共感、共情』而已,更是『共傷、共痛』,一種更深的溫柔。在眾多與「無法送達的遺書」互文、對話、轉譯的文本中,展現獨特而動人的敘事張力。」──楊翠(國立東華大學華文文學系教授)

?