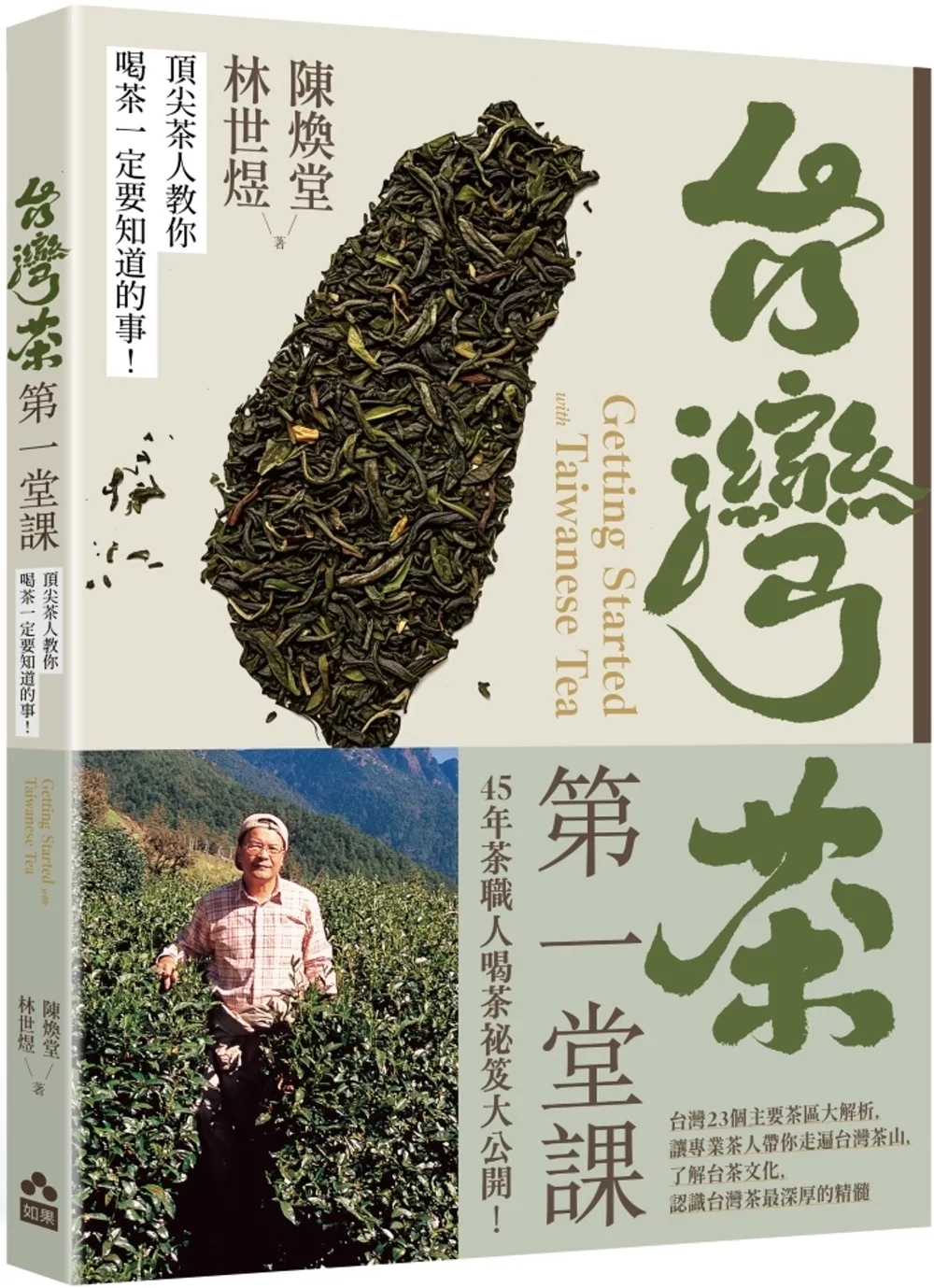

台灣23個主要茶區大解析,

讓專業茶人帶你走遍台灣茶山,了解台茶文化,認識台灣茶最深厚的精髓。

讓專業茶人帶你走遍台灣茶山,了解台茶文化,認識台灣茶最深厚的精髓。

•你知道台灣茶為什麼傲視全球?

•台灣茶各個產區各有什麼不同的特色?

•為什麼高山茶那麼受歡迎?

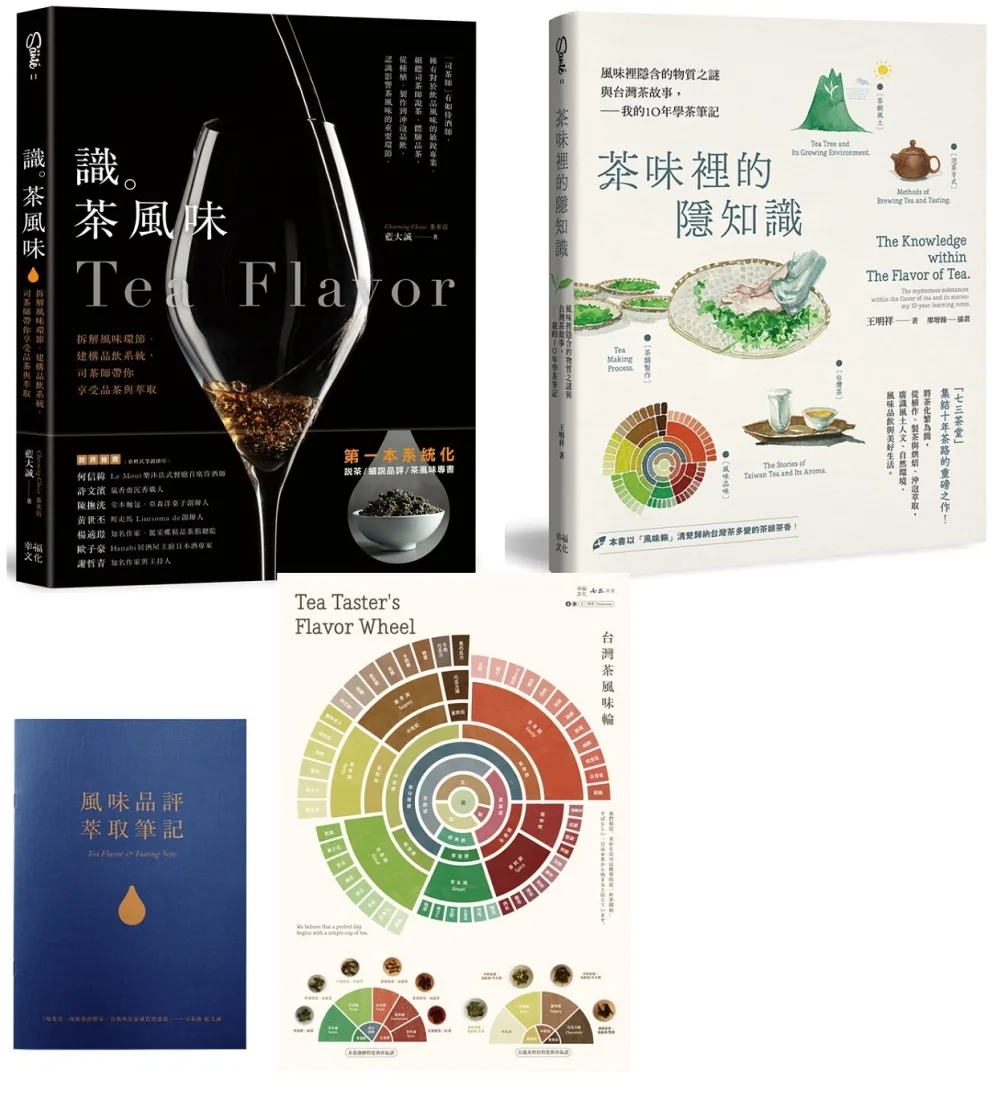

•如何根據喜愛的香味挑選不同品種的茶?

•為什麼講究喝春茶及秋茶?

•茶乾的形狀會影響茶的香氣嗎?

•怎樣挑選適合自己製作合宜的好茶?

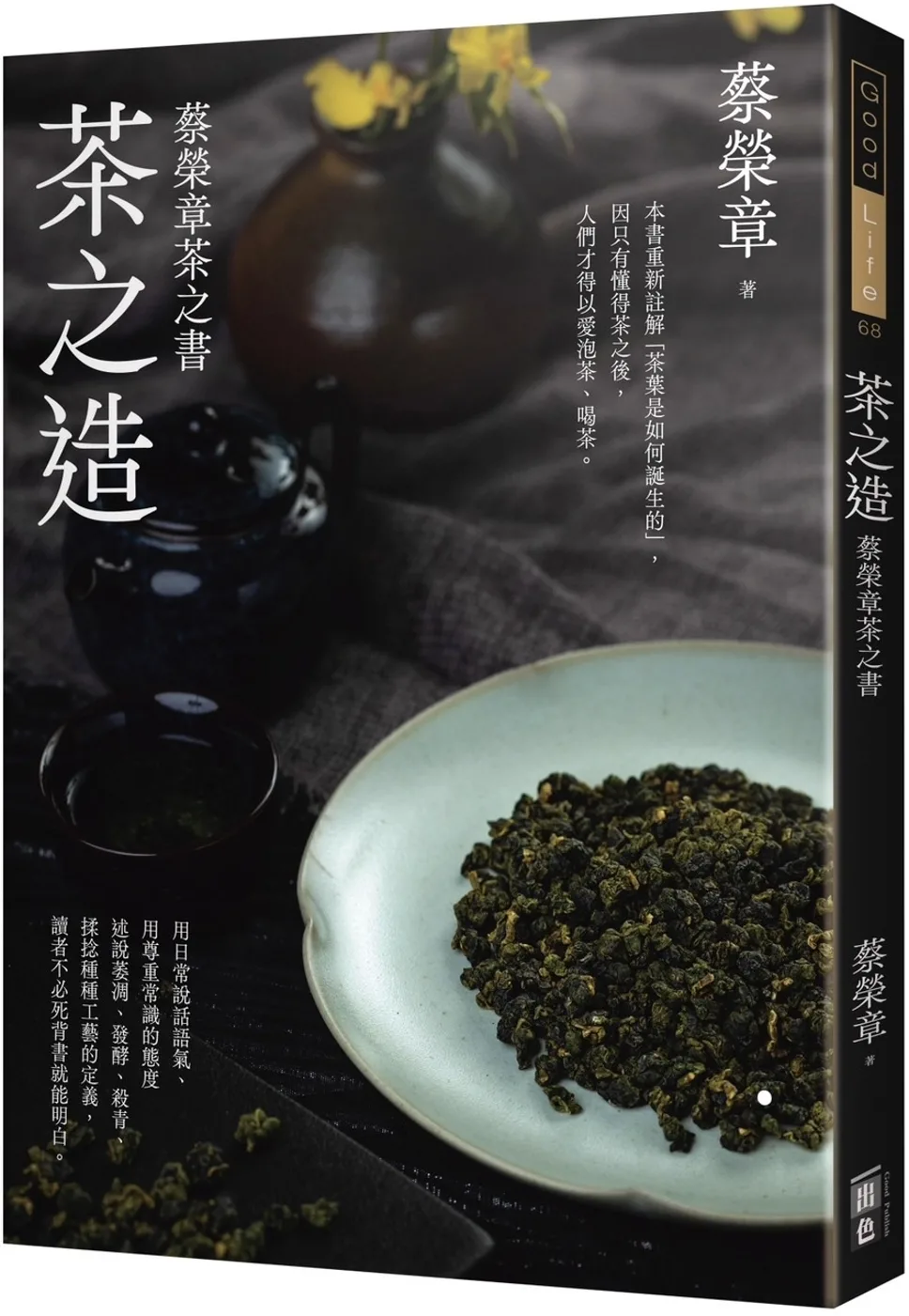

45年專業茶職人喝茶祕笈大公開,

品種、風土、製法,三個簡單原則讓你輕鬆了解台灣茶,並且玩茶一輩子!

高山茶真的是台灣茶的正統嗎?

這麼多種的鐵觀音到底那種才是真正的鐵觀音?

什麼叫頭水、二水?各有什麼好壞?

什麼品種的茶葉應該何時採收,什麼製法,才是最合宜的好茶?

作者陳煥堂,從小就被母親綁在茶樹下長大,講茶、評茶超過40年,

長年跑遍全台茶區,堪稱是最瞭解台灣各大茶區的茶人,

在書中,他從如何選茶、品茶,高山茶的弊端,各茶區的異同,

哪種品種的茶應該在什麼時節,採用何種製作方式最好,

到台灣茶的歷史傳統、做茶的技術、茶人的甘苦等,

以犀利而不失輕鬆的筆法陳述出最具代表性的見解,及最有用的判斷標準。

除對台灣茶業生態有全面性的瞭解外,更可做為買茶、品茶的指南!

本書特色

•一次走遍台灣23大茶區,海拔、品種、產季、製法,一目了然

•45年茶職人親授,帶你深入台灣買茶、品茶的第一線現場

•製茶完整流程圖文詳解,讓你迅速掌握影響茶風味的關鍵

•零基礎也能快速入門,從茶樹品種到泡茶方法,你也能成為最懂茶的茶達人

•喝茶同時讀故事,台灣茶的文化、歷史與風土人情自然深植心中