國藝會長篇小說補助,金鼎獎作家張友漁

繼《我的同學是一隻熊》後最新代表作

探討家庭關係中的愛與恨、爭執與傷痛、包容與和解

帶領讀者化解衝突,重回最溫暖的避風港

「別人家醃製泡菜和醬瓜,我們家醃製仇恨。」

最不願談起的,往往是最深刻的牽絆

如果每個人都免不了恨,或許能練習感謝身旁美好的存在

繼《我的同學是一隻熊》後最新代表作

探討家庭關係中的愛與恨、爭執與傷痛、包容與和解

帶領讀者化解衝突,重回最溫暖的避風港

「別人家醃製泡菜和醬瓜,我們家醃製仇恨。」

最不願談起的,往往是最深刻的牽絆

如果每個人都免不了恨,或許能練習感謝身旁美好的存在

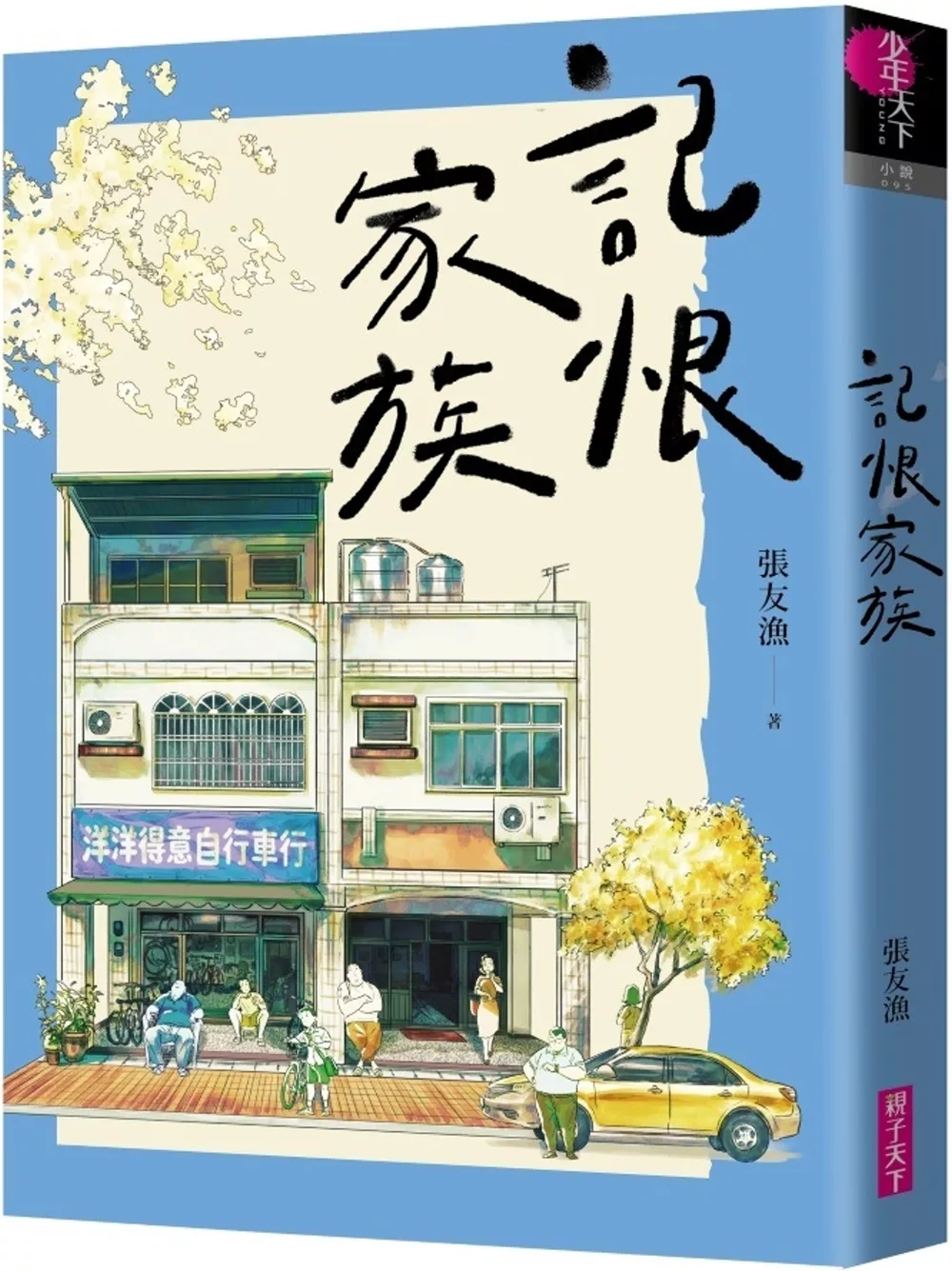

◎【博客來獨家書衣】:

由ACG創作大賽「漫畫組」金賞得主阿飄繪製,

楊吉星與家人們齊聚在「洋洋得意自行車行」前,?

卻各懷心事,呈現「記恨家族」親近又疏離的情感氛圍。

十四歲的楊吉星家裡開腳踏車店,有著年紀很大的爸媽。

看起來和樂融融的一家三口,事實上他的家族存在著一種記恨基因,

楊吉星的三個哥哥、一個姊姊,離家多年不相往來。

他完全不知道哥哥姊姊是怎樣的人,也不明白他們的恩怨。

楊吉星唯一知道的是,恨不是什麼好東西。

於是,他決定自己進行「不恨任何人」的挑戰,?

然而開始挑戰後,阻礙一個接一個來:

被學長找碴,幾乎天天刺破他的腳踏車胎;

不想跟女生扯上關係,卻有女同學向他提案交換讀書;

還有個自稱是他堂姪女的小學生,要楊吉星幫忙完成族譜作業。

這下簡直是邀請他揭開家族的仇恨祕辛,

楊吉星能夠解開家人間多年不聯絡的真相嗎?

在經歷了各種挫敗和考驗後,

他是否真的有辦法完成挑戰、不恨任何人?

金鼎獎作家張友漁細膩又真實的描繪家族之間、中學生同儕之間的情感,透過主角的挑戰過程的堅忍、努力與辯證,表面上是在探討「恨」背後的計較癥結,實則叩問如何與親人、友人,以及與自己和解。書中大人各有自己的傷痛與最珍視的事物,身為中學生的楊吉星和友人也經歷相似的碰撞或誤解。主角既是每個人故事中的觀察者,同時也是自我感受的觀察者。全書真實揭露各種生命片段的摩擦,溫柔呈現對各方的同理與體諒,從故事中陪伴讀者練習復原與成長。

◎本書關鍵字:仇恨、家庭、霸凌、校園成長、社會情緒、同儕關係、單車冒險三部曲

◎無注音,適合10歲以上閱讀

◎十九項議題分類:性別平等、環境、家庭教育、品德、生命、生涯規劃、閱讀素養

◎學習領域分類:語文、社會、藝術與人文、綜合活動、生活科技

【少年天下】系列介紹

1. 專屬國中生,給10-15歲「輕」少年的閱讀提案。

2. 夠酷而不幼稚,能吸引少年的包裝和題材。

3. 以少年為本位,提供邁向成長的關鍵字。

4. 有深度但無難度,得以思辨的優質文本。

本書特色

特色1 金鼎?作家張友漁最新作品,闡述人際關係中的恨,帶領讀者思考如何與自我和解,同理他人。

特色2 從校園與腳踏車店背景生活化取材,細膩又幽默的描繪主角心聲,貼近現實中學生的處境與心境。

特色3 多方呈現各個角色遇到挫折時,不同的態度和面對方法。面對各種議題不設定單一答案,而是提供讀者更寬廣的視野。

各界推薦

國立臺東大學兒童文學研究所教授 黃雅淳|基隆市銘傳國中閱讀推動教師 林季儒|

戀風草青少年書房店長 邱慕泥|親子專欄作家 陳安儀|

國立臺東大學兒童文學研究所所長 游珮芸|小兔子書坊店長 黃淑貞|

台灣兒童文學研究學會會長 黃惠玲|臨床心理師.哇賽心理學執行長蔡佳璇|

文字工作者 諶淑婷|新北市鶯歌國小教師.教育部閱讀磐石推手 賴玉敏|

親職溝通作家與講師 羅怡君 齊聲推薦!

《記恨家族》,是一本引領著年輕讀者凝睇生命,學習如何在「恨」裡勇敢辯證「愛」的故事。金鼎獎作家張友漁用細膩真摯的筆觸,在幽默中緊貼著青少年的真實成長,層層遞進的為孩子們演繹了仇恨背後的脆弱牽絆和寬恕裡的包容與和解──想要引導青少年學習看待衝突、釋懷傷害,進而尋得心理韌性的情緒解方嗎?在淚光中讓人忍不住微笑的本書無疑是最佳選擇。──基隆市銘傳國中閱讀推動教師 林季儒

張友漁的新書《記恨家族》是一部令人耳目一新的臺灣本土青少年小說。不同於一般以愛為核心的故事,這本書大膽以「恨」為出發,探索家族間複雜的情感糾葛。看似記恨的表面下,實則深藏對家人的愛,這樣的反差讓人動容。作者以詼諧有趣的筆調,巧妙描繪臺灣民間社會中家族的獨特樣貌,處處充滿共鳴。如果你想為孩子選一本跳脫框架、充滿臺灣味的小說,《記恨家族》絕對值得親子共讀!──戀風草青少年書房店長 邱慕泥

《記恨家族》從一篇文章與一個實驗行動開啟了對於「記恨」的討論與詮釋,以低吟般的不同聲部合奏著,不斷講述日常裡,家庭裡的衝突與不為人知的祕密,使得我們遠離恨意習慣的箝制,重拾家人親密的契機。原來,恨意如同星星之火得以燎原,容易傷到自己與他人,徒然無功,而此書提醒我們理解與包容才是阻擋恨意的最佳滅火器,蔓延的善意才能修復人與人之間的連結關係。──小兔子書坊店長 黃淑貞

這本少年小說雖然書寫「記恨」,卻深藏著「愛」的本質。它讓我們知道,和解不是忘記,而是願意修補;不是放下,而是重新拾起──以溫柔的方式,重新騎上那輛屬於自己的「和解單車」。 而這些「愛」是什麼?在哪裡?就等你這位讀者,和我一樣細細品嚼這隱藏版──愛的滋味了!──新北市鶯歌國小教師.教育部閱讀磐石推手 賴玉敏

要不恨,太難了。 最難啟齒的情感,往往是最深的牽絆。張友漁老師用一位少年的挑戰,帶我們直視家族與自我和解的漫長路。這本書,是給每個「恨過也還想靠近」的人。──臨床心理師.哇賽心理學執行長 蔡佳璇

《記恨家族》劇情緊湊,故事精采,讓人欲罷不能。友漁老師發揮一貫高超說故事功力,說了一個開頭讓人無奈哀嘆、中間劇情峰迴路轉、最後不禁咀嚼再三的好故事。每每在閱讀時,腦海中都有生動的畫面浮現,彷彿看了一場寫實的電影。──親子專欄作家 陳安儀