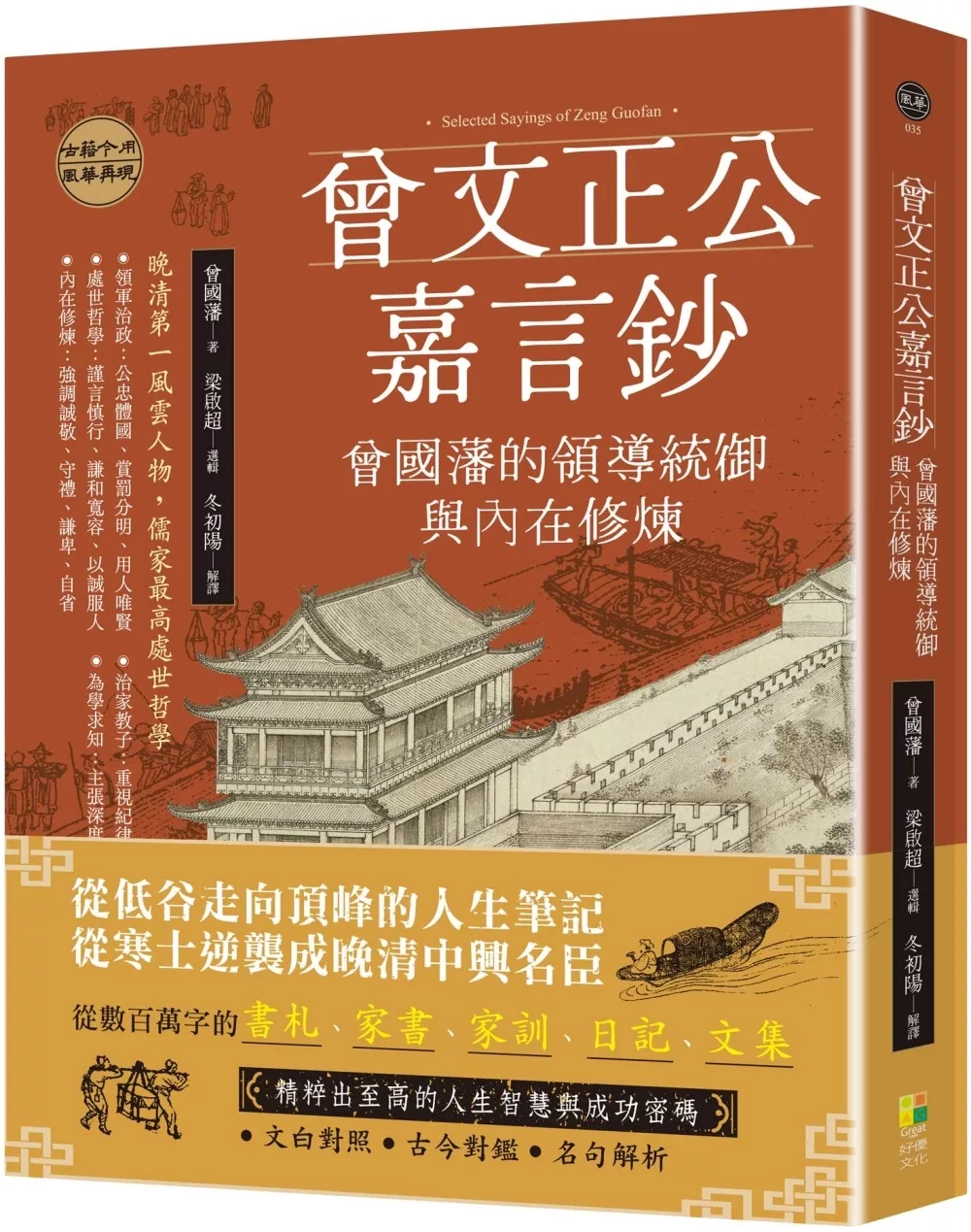

從低谷走向頂峰的人生筆記,

從寒士逆襲成晚清第一中興名臣。

曾國藩Ⅹ梁啟超

從數百萬字的書札、家書、家訓、日記、文集,

精粹出至高的處世智慧與成功密碼。

文白對照★古今對鑑★深入解析

從寒士逆襲成晚清第一中興名臣。

曾國藩Ⅹ梁啟超

從數百萬字的書札、家書、家訓、日記、文集,

精粹出至高的處世智慧與成功密碼。

文白對照★古今對鑑★深入解析

為什麼要讀曾國藩??

曾國藩為晚清一代名臣,雖然接受的是舊式儒家教育,卻能在晚清巨變中,在過去千百年未曾遭逢的巨大衝擊下,弭平內亂,亦對應西方列強;不但支撐朝局,並首倡留學生制度,為當時陳腐的中國預備下個世代急需的人才。為什麼他有如此的識見?他如何砥礪自身?又如何在風雨飄搖的時代作出多項重要決策?並榮寵終身?

梁啟超選粹!一代名臣曾國藩的思想精華

曾國藩一生著作高達上百萬字,最有名當數《家訓》與《家書》。本書由民初著名的大學者、革命家梁啟超,以其一生經歷與識見為基底,從曾國藩書札、家書、家訓、日記、文集中選粹,提取曾國藩修養自身、建立功業的思想精華。讀來不但對人格養成有所裨益,亦能夠開展視野,提升識見格局。

全書文白對照、古今對鑑、深入解析

本書針對梁啟超選輯的《曾文正公嘉言鈔》,進行原文與白話文對照的說明,並透過歷史事件對照每一則選粹,讓讀者直接閱讀曾國藩的智慧,同時也能透過歷史事件理解、吸收曾國藩高超的處世、職場、決策智慧。