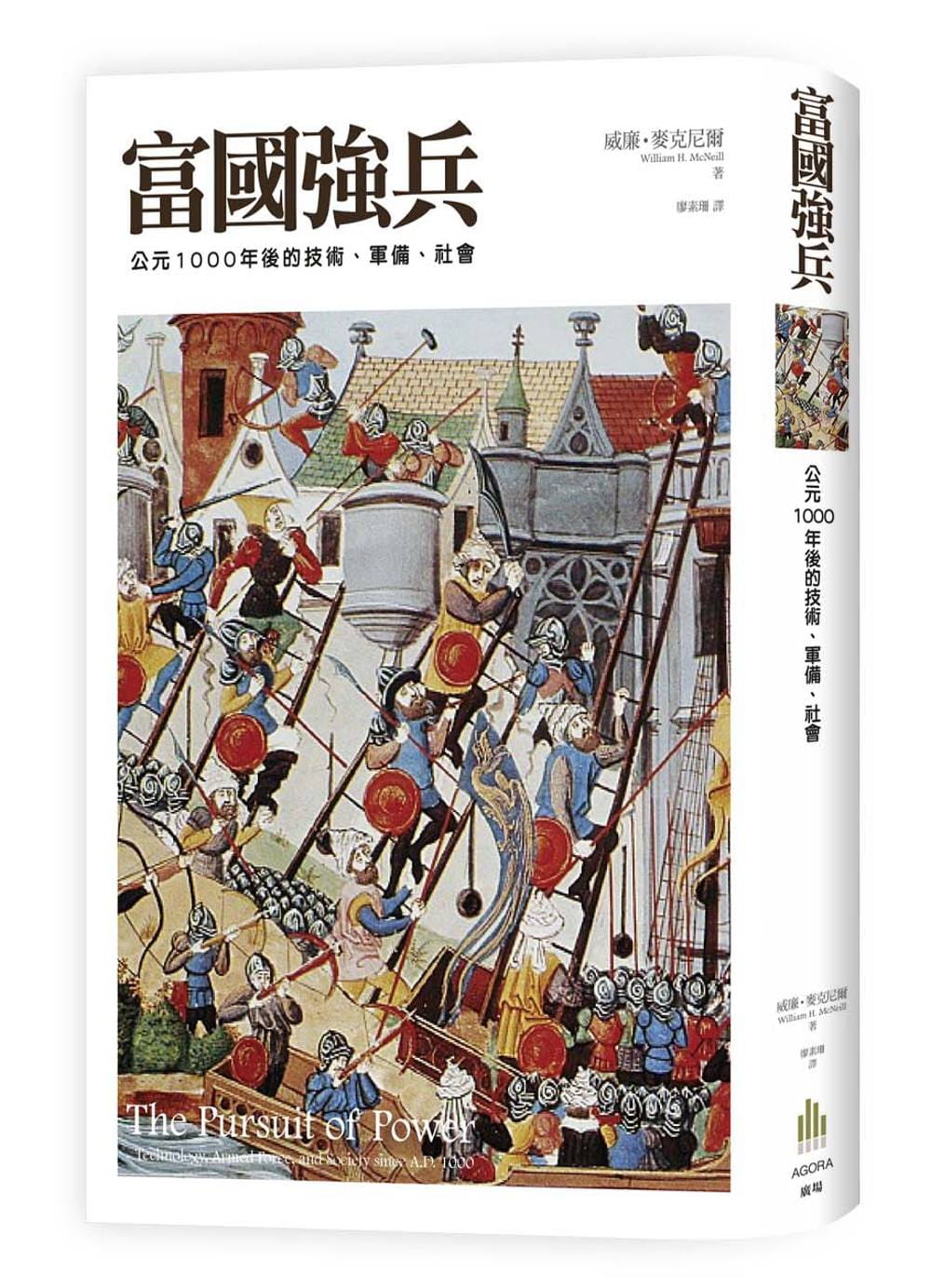

如果人類社會是巨大的宿主,那麼誰是──寄生者?

西方史學泰斗威廉.麥克尼爾直指「軍事工業複合體」之惡

大膽剖析千年戰爭與歷史的犀利之作

本書是作者對成名作《西方的興起》的補述

也是其名作《瘟疫與人》的姊妹篇

著名史家暨暢銷作家史景遷讚譽:

「整個世界都在威廉.麥克尼爾手中」

暨南國際大學歷史學系翁稷安副教授專文導讀

西方史學泰斗威廉.麥克尼爾直指「軍事工業複合體」之惡

大膽剖析千年戰爭與歷史的犀利之作

本書是作者對成名作《西方的興起》的補述

也是其名作《瘟疫與人》的姊妹篇

著名史家暨暢銷作家史景遷讚譽:

「整個世界都在威廉.麥克尼爾手中」

暨南國際大學歷史學系翁稷安副教授專文導讀

在這一部結合軍事史、科技史與社會史的精彩鉅作中,史學大師威廉.麥克尼爾教授探究了有史以來的人類歷史,尤其著重於西元一千年後的動盪時期,並追溯人類為何與如何步入今日所面臨的戰爭險境。

本書的核心論點是:在十一世紀之後,世界的商業變革使軍事活動越來越受到市場力量的驅動,而不僅僅受到政治力量的影響。「戰爭的工業化」與「軍事工業複合體」的興起,使得國家軍隊與為其提供武器的國防工業之間的關係,更大規模形塑了軍備競爭與世界的樣貌。

作者在本書全面且系統地回顧了人類戰爭的歷史,涵蓋戰略戰術的演變、武器的進步,以及戰爭規模的改變等各個面向,以寬廣的視野、淵博的學識論述了「技術、軍事與人類社會如何共存」此一重大議題。

相較於作者前一部代表作《瘟疫與人》探討的是病菌這類微生物的「微寄生」(micro-parasitism)對於人類社會的影響;《富國強兵》論述的則是「巨寄生」(macro-parasitism),也就是將不直接參與生產,而以暴力為專業,獲取名利與財富的武裝力量組織,視為人類社會的巨寄生物。因而,本書是《瘟疫與人》的姊妹作。

本書從動念到完稿,花了近二十年的時間。作者在書中自述,最初寫這本書的動力是為了回應一位評論家對《西方的興起》的批評。《西方的興起》強調了過往各個歷史時期裡軍事科技和政治模式間的互動關係,本書則對現代軍事和政治間的互動做出補述。因此,本書也可說是對《西方的興起》遲來的補註。

本書英文原著出版於冷戰尚未結束、美蘇兩大強權對峙的一九八○年代,但作者期待人類能組織全球政府,用以限制暴力,讓戰爭的規模控制在可預期的範圍之內。如果不走向這條道路,如果無法將武裝力量(寄生者)收束在人類的理性能力(宿主)之下,人類物種終將走向毀滅。這也是作者在論述中所呈現的淑世熱情與史觀。

這本書或許無法為人類自行招致的戰亂帶來立即可行、速見成效的「解方」,但它的發現、假設與寬廣的視野,的確為我們目前面臨的不安及恐懼提供了一個觀看視角,以及如同作者所期盼的,「為更睿智的行動提供依據」。

本書特色

一、十一世紀在中國興起的龐大市場經濟,使中國迅速變成當時世界上最富有、技術最精湛,和人口最多的國家。另一方面,遊牧民族的軍事力量透過和文明社會的相互滲透而得到強化,在十三世紀到達顛峰,例如,成吉思汗幾乎將所有草原民族連結成一個單一的指令體系。

二、十七世紀後的歐洲,軍隊成為前所未見的最服從和最有效率的政策工具,在所有歐洲主要國家裡建立起良好的治安,進而使農業、商業和工業蓬勃發展,並反過來增加供養武裝部隊的財富。此一循環提高了歐洲的威勢,超越其他文明地區所曾達到的水準。

三、十九世紀之後,是戰爭工業化開始的年代,歐洲國家的大部分男子都能接受戰爭訓練,並能確實被運送到戰場上,從此以後,軍隊人數開始以數百萬計。歐洲人將較弱的亞非國家置入一個以歐洲為中心的市場體系,以武力讓這些國家對歐洲(尤其是英國)貿易敞開大門。

四、十九世紀末,武器製造已經變成非常龐大的生意,精通軍事技術的軍官與私人武器製造商建立密切關係,這類模糊籠統、但卻有決定性意義的政治和經濟利益的組合,取得了重要的地位。此一軍事─工業複合體出現,並且迅速從大不列顛傳至其他工業國家。

五、二十世紀的兩次世界大戰,沒有任何人有足夠的先見之明或準確訊息,既能避免武器製造得太多太早,又能同時防止生產得太少太晚。戰後,一九四九年蘇聯的原子彈試驗,開啟了新一輪的軍備競賽。政治敵對與軍備競賽,形成當代的兩難困境。