導讀

融匯東西筆墨間──紀伯倫四書簡介

單德興(中央研究院歐美研究所兼任研究員)

「我一直在思考他的那些話,發覺其中有比生更離奇的含義,有比死更可怕的東西,有比真理更深刻的哲理」,這是紀伯倫(一八八三─一九三一)在《暴風集》的〈掘墓人〉一文中,「我」與一位號稱是「自己的上帝」之「瘋神」的對話反應 。閱讀、思考紀伯倫的作品,不時也有類似的感覺,因為他的文字中固然有明晰可解、溫馨撫慰、直指人心之處,但也有深奧難解、玄奇詭異、幽冥怖畏之處,令人既著迷,又沉思,甚至悸動、傷痛。

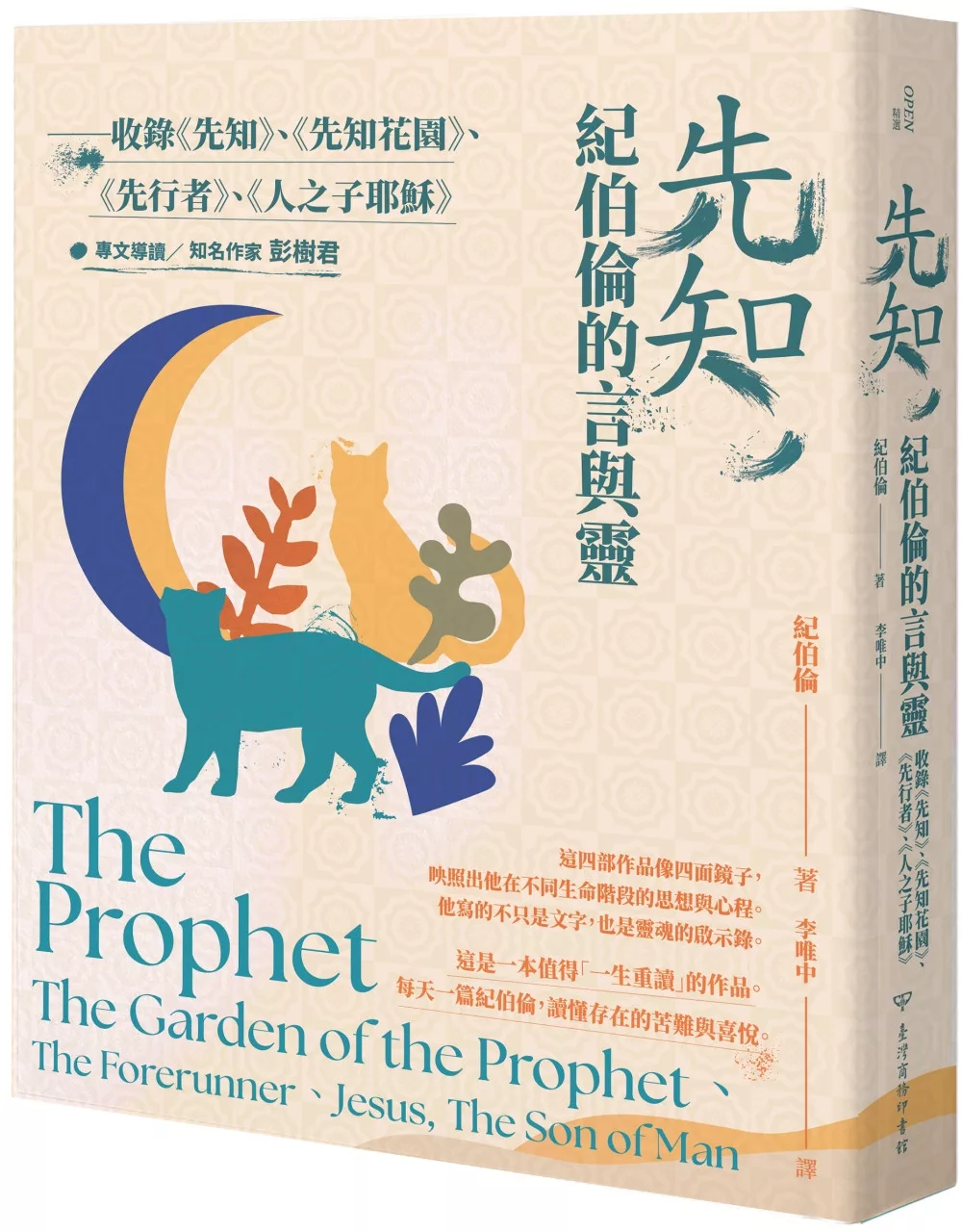

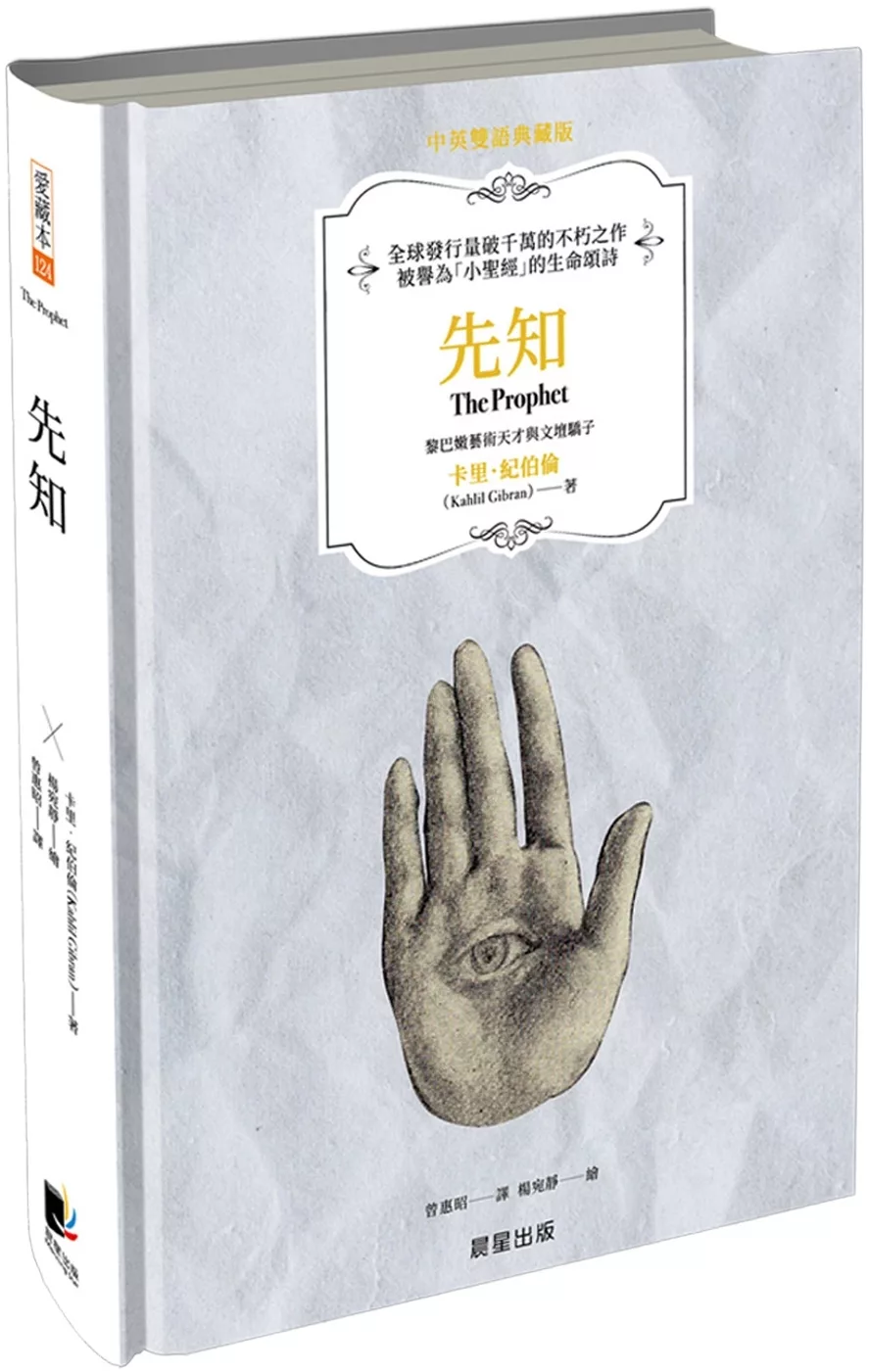

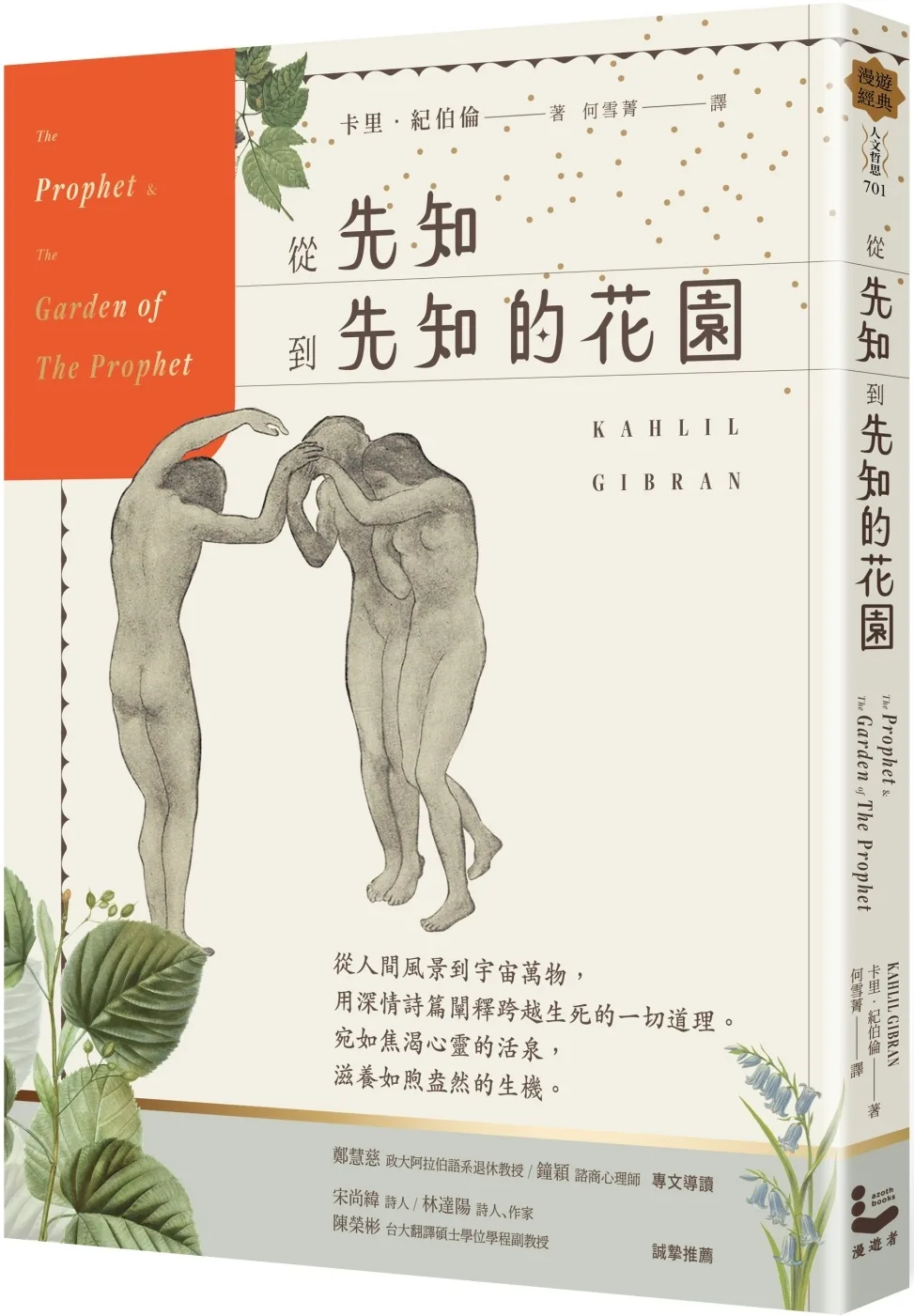

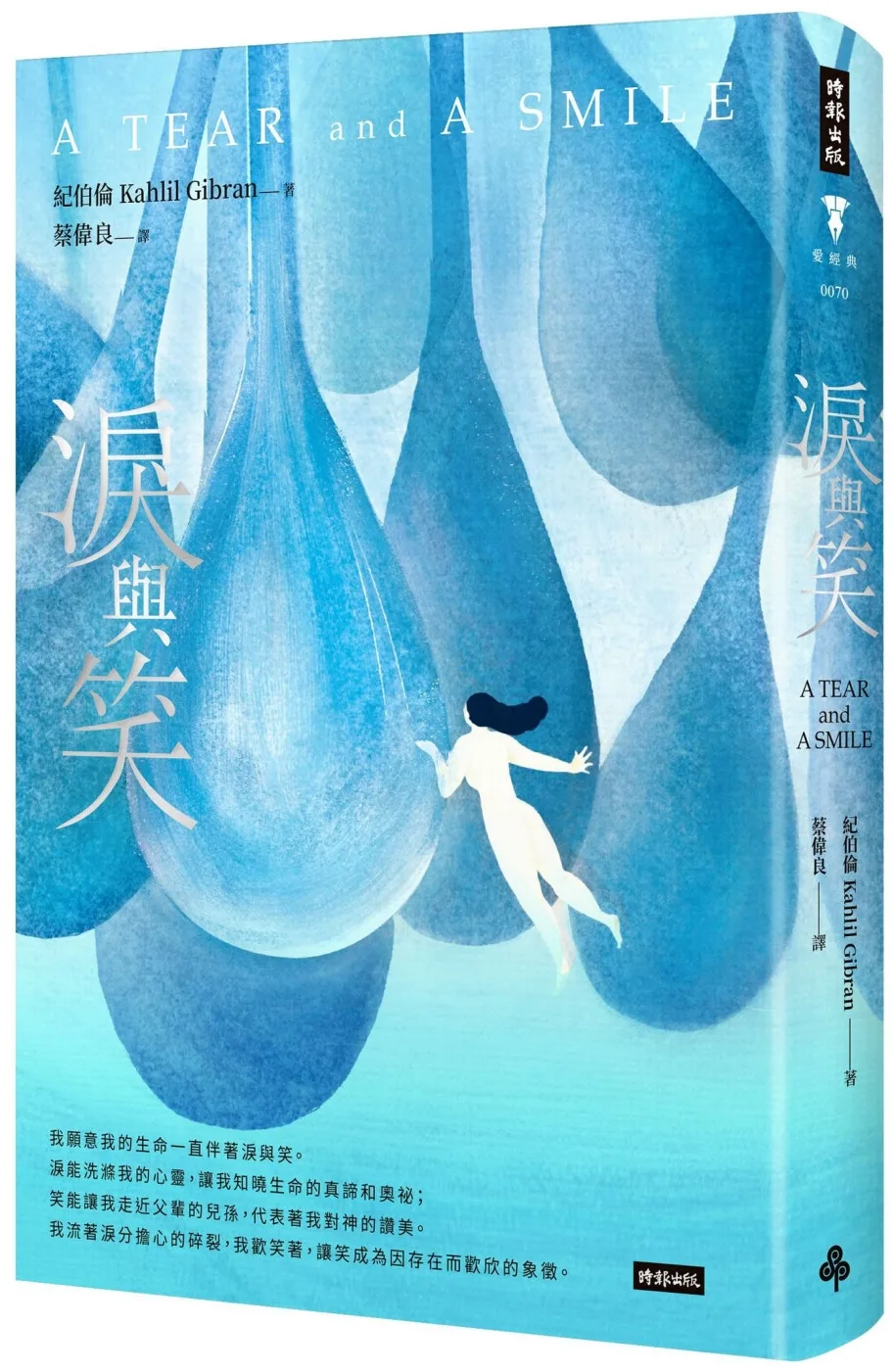

紀伯倫於中東、美國與歐洲的經歷,造就他熟練的雙語能力與多元的文化涵養,從東西方文學與文化傳統,如基督教聖經、蘇菲神祕主義、歐美浪漫主義與象徵主義,汲取靈感,並以母語阿拉伯文及純熟的英文從事創作。他的作品闡述愛、生命、自由、靈性、自然以及人類處境等普世主題。第一本書是一九○五年於紐約以阿拉伯文出版的《音樂短章》。代表作《先知》一九二三年於紐約以英文出版,紀伯倫特為此書繪製十二幅全頁插圖,與詩意散文相得益彰。此書成為紀伯倫顛峰之作,至今已譯為一百多種語言,成為有史以來最暢銷的書籍之一,多少年來一直激勵、撫慰著世人的心靈。

紀伯倫與中文世界淵源甚深,咸信是第一位譯介入中國的阿拉伯作家。一九二三年九月,茅盾在《文學周刊》刊登了他的五首散文詩譯作,「揭開了中國─黎巴嫩、中國─阿拉伯文化交流嶄新的一頁」。紀伯倫作品最早的中文單行本為劉廷芳翻譯的《瘋人》,一九二九年由北新書局出版。最著名的則是冰心翻譯的《先知》,一九三一年由新月書店出版,是中國大陸最廣為人知的譯本。

臺灣的第一本紀伯倫譯作《先知》出自王季慶,一九七○年由純文學出版社出版。譯者在〈《先知》與紀伯倫──代序〉中提到自己初讀此書時,「心中充溢著『狂喜』」,繼而「以傳教般的熱情向人推介這本書。」《先知》空靈剔透的文字與超凡脫俗的思想,為當時的臺灣帶來一股清新的氣息,許多人為之著迷,蔚為暢銷書。猶記得七○年代初期,筆者自南投山村來臺北念大學,讀到《先知》時的悸動與驚艷。為了撰寫本文,事隔五十多年,筆者特地走訪臺北重慶南路三民書局,赫然發現架上擺了九種繁體字版的《先知》,精裝、平裝、中文版、英漢對照版、圖文版、譯註版,琳瑯滿目。距離此書於美國問世一百○二年之後,太平洋彼岸的海島竟有如此盛況,足證紀伯倫的恆久魅力與普及人心。

《沙與沫》繼《先知》之後一九二六年於紐約以英文出版,兩書都運用生動的比喻、鮮明的意象、巧妙的象徵,以詩意的散文,探討有關人類存在的普世議題,展現了獨特的「紀伯倫風」。然而在結構、語氣與手法上卻迥然有別。《先知》有一個清晰的敘事框架,以先知阿爾穆斯塔法為主角,道出了一系列、有關二十六個主題的睿智洞見。相形之下,語錄體般的《沙與沫》既沒有敘事框架,也沒有中心人物,而是三百二十三則獨立的格言,看來各具深意,彼此間偶有連結,卻無明顯結構可循。

再就視角而言,《先知》透過獨一無二、超凡脫俗的高人,應他待了十二年的奧菲利斯當地居民殷殷祈請,慈悲提供臨別贈言與開示。反之,《沙與沫》中沒有特定的人物,而是一則則零星的探詢與省思,包含了批判與憤世之語。讀者面對的是靈光乍現、吉光片羽,宛如一顆顆明珠般的箴言、警句,至於能否、或有無必要串成戒指、手環、甚至項鍊,則視個人而定──很可能散落一地的晶瑩珠玉,更符合作者寫作的初衷。質言之,《先知》與《沙與沫》,一為高高在上、悲智俱全的先知之諄諄教誨,指示美好境界,鼓舞人心;一為芸芸眾生中的深思者之觀察、感想、反省、詰問,其中不乏對立與矛盾。

本書收錄的第二本《暴風集》比上述二書稍早,一九二○年便以阿拉伯文出版。全書三十一篇,內容正如書名所示,可謂以狂飆之風,猛力吹向世間的不公不義。《沙與沫》由精簡有力的格言組成,特色為零散、片斷、非線性。《暴風集》則是短篇故事與散文詩的組合,各篇起承轉合結構完整。就內容而言,《沙與沫》和《暴風集》都探討人性的光明與黑暗,批判社會的舊習陋俗。若說《沙與沫》以一則則格言警句,點狀地探究、甚至針砭芸芸眾生的虛偽愚癡無明,尋思人類的本質、人性的善惡、制度的腐敗、自然的破壞,其基調為內省、形而上的哲思;那麼《暴風集》便是以敘事性、戲劇性、批判性的手法,透過具體的角色、生動的場景、對立的事件,呈現窮人的苦難、權貴的跋扈、同胞的墮落、社會的弊病、價值的錯亂、世間的不公,主題與感情的表達更為直截了當。書名中的「暴風」,既是面對人間不公不義時,內心生起的強烈風暴與摧毀力量,也象徵掃蕩陋習、除舊布新的願景與能量,在批判人世的虛偽庸俗的同時,喻示了更超脫的真理與靈性之道。

本書收錄的第三本《瘋子》比前三者更早問世,於一九一八年出版,為紀伯倫最早的英文著作,標示其寫作生涯的新起點。全書三十五篇,篇幅僅約《暴風集》的三分之一。每篇篇幅短小,甚至僅有三行。在這本寓言與散文詩集中,「瘋子」是貫穿全書、反覆出現的象徵。然而此人並非真瘋,而是不同流俗的獨醒之人,因與主流價值觀格格不入,以致被貼上「瘋子」的標籤。紀伯倫以寓言故事暗示,服膺主流社會固然可換得安全感,然此人寧可冒天下之大不韙,而不願扭曲自我、喪失主體性。作者藉由個人/社會、獨立/從眾、自由/枷鎖的二元對立,敦促世人直面真實自我,發掘本來面目,確立一己方向,追尋個人目標。

本書收錄的第四本《流浪者》於紀伯倫逝世次年、即一九三二年以英文出版,總計五十二篇,讀來與十四年前的《瘋子》頗有相似之處,也是以特定的形象──此處為「流浪者」──來象徵特立獨行之人,喻示一己如何在充滿虛偽與誘惑的塵世中,?棄舒適圈,大膽踏上追求靈性之旅,尋求生命安頓之處。相較於《瘋子》,本書的基調溫潤平和,手法曲折委婉,由「一位蒙著神祕色彩、心意寂靜無聲的稀客」,以「心平氣和」的口吻,向接待他的全家人訴說他「路途風塵的痕跡」,以及「承受艱難困苦的部分收穫」,再經由主人轉述這些故事。流浪者既是自己人生旅程的踐履者,也是沿途眾生的觀察者,更是主人盛情款待三日的說故事者。書中的寓言故事多元繁複,蘊含哲學與靈性意義,值得品味。

綜而言之,這四本書以直截了當的名稱,簡潔雋永的文字,金句般的格言警句,言近旨遠的寓言故事,高遠深幽的意境,生動的意象與象徵(堅硬渺小如「沙」、脆弱短暫如「沫」,迅疾猛烈如「暴風」,卓爾不群、離世絕俗如「瘋子」、「流浪者」),出入於散文、詩歌、故事與哲思之間,形成獨特的「紀伯倫風」。作家往往藉由二元對立的手法,摒棄物質主義與群體主義,批判傳統習俗與社會主流觀念,探索愛、自由、生命、死亡、真理以及個體與自我、他人、社會、自然、宇宙間的關係,強調堅持理想、自成一格者的價值與意義。

譯者李唯中先生秉持著「文學能使人變得更好」的信念,以及「把自己從外國文學作品中看到的美和愛傳達給讀者」的初心,多年投入文學翻譯,為中文圈阿拉伯語翻譯界的翹楚,尤以《一千零一夜》(全譯本)與《紀伯倫全集》廣受推崇。前者已有繁體字版問世,後者中的多部譯作此次由臺灣商務印書館引進,讓繁體字版的讀者有機會廣泛接觸、深入了解紀伯倫不同時期與風格的作品。

至於閱讀順序,可依本書編排(《沙與沫》、《暴風集》、《瘋子》、《流浪者》),由言簡意賅、發人深省的格言體開始,再進入寓言故事與散文詩;也可依四冊出版時序(《瘋子》、《暴風集》、《沙與沫》、《流浪者》),略窺紀伯倫的心路歷程以及內容與形式的發展;當然也可契時契機,隨緣隨興。在AI泛濫、假訊息流竄的今天,不妨重拾詩哲之作,享受一方閱讀淨土。

二○二五年八月十三日

臺北南港