莊子-庖丁替文惠君解剖牛隻之「道」

化境-庖丁的手腳肩動作和刀子出入筋骨縫隙的聲音,無不完美自得

庖丁說:我剖牛所用的不是技術而是「道」

初時:剖牛眼中只看見一條牛

三年:不再只是一條牛,而是牛身上的筋骨脈絡結構

此後:剖牛已「心領神會」,不用眼睛看了

境界:又砍又割-割而不砍-不割更不砍

肉掉下來沒痛苦自然而死亡-無入而不自得……

?

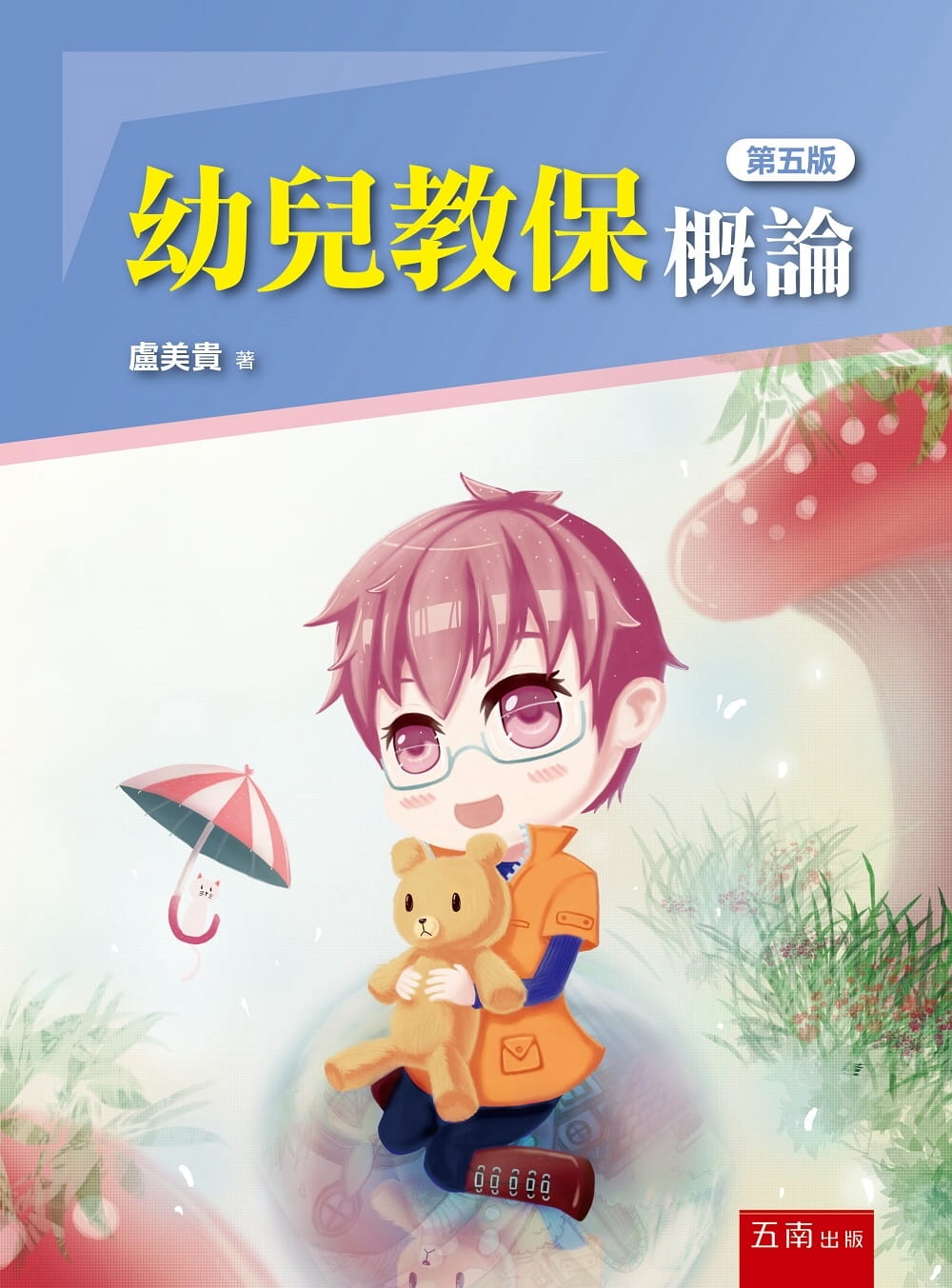

本書係以熱門的生態環境及社會文化脈絡的發展,來看臺灣教保的變遷為「經」;《幼兒教育及照顧法》的公布施行,以及「後幼照法」時代幼兒學習主體與圖像,和關鍵人物「教保服務人員」的專業素養與生涯的精進增能為「緯」;在這樣「經」與「緯」錯綜複雜的發展過程,臺灣的幼兒教保工作是否達到「庖丁」與「文惠君」剖牛之「道」的境界,是本書作者對幼保工作「應然面」與「實然面」勾勒的願景與實踐產能的期許。

?

何飛鵬對「自慢」的剖述:隱含了一個人一輩子的承諾與永遠的理想追逐;「自慢」是追根究柢的研究;「自慢」是期待呈現最完美的自己,讓別人得到最大的滿足。「巧」的奧妙是人人所愛與所追求的,但是「回歸基本點」卻真正是巧思奇謀的開始——「Back to Basic」而非「Back to Magic」……。