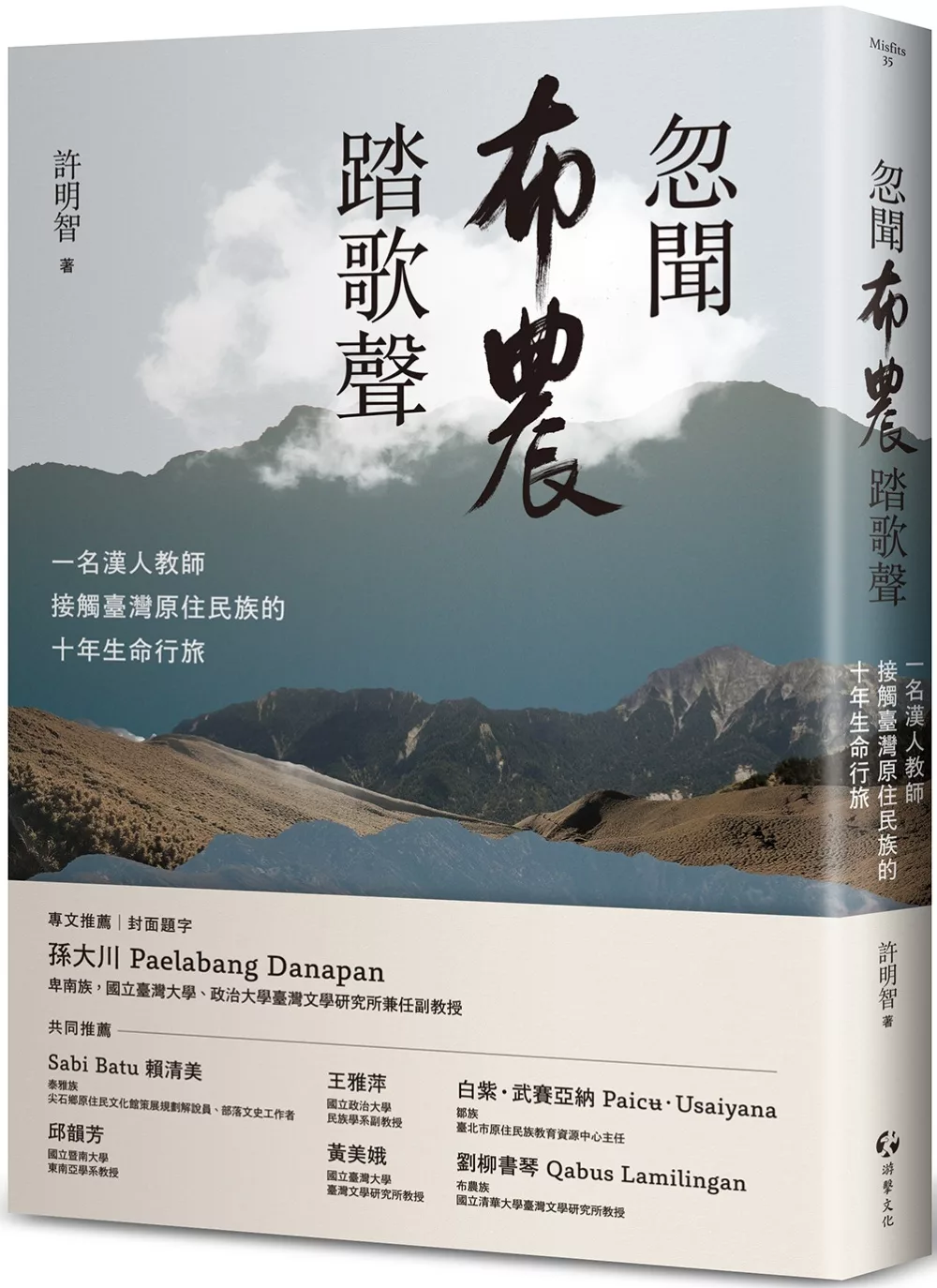

「老師,你又不是原住民,為什麼要這麼關心原住民的議題?」

二○二三年,在臺中與臺北的校園,接連發生「烯環鈉」、「火冒四.○五丈」事件,前者以諧音梗的方式蔑稱原住民,後者則暗諷原住民學生的升學保障政策。在「多元文化」與「全民原教」概念已成為年輕世代必修課的當代,為何教育現場仍屢次出現歧視原住民的事件?

?? ? ??? ? ??

十六歲那年,作者參與部落服務,為布農族孩子設計「我要說好話」教案,希望能透過成語故事吸引學生興趣。然而,現場教師卻直言此教案脫離原住民的生活脈絡,使他首次意識到自身的漢人視角對教學內容所產生的影響。

此次觸動內心的族群互動經歷,承啟他對於原住民族長達十年的關懷:從大學時期所申請的布農族部落壯遊計畫,到研究所的原住民族文學研究,乃至於畢業後選擇擔任原住民族部落役。在數起校園原住民歧視事件爆發後,他逐漸領悟:再深入的學術探究,若不化為教育的力量,偏見與歧視終將潛伏與流竄於社會。

只不過,身為都市成長的漢人,他總是叩問著自己:該如何以適切立場講授原住民族議題?答案正是「全民原教」——在二○一九年《原住民族教育法》修正後,原住民族教育的對象,便擴及非原住民身分的師生與全體國民。本書記錄下他如何以自身部落經驗與學術所得為基礎,嘗試與年輕學子對話,進而實踐全民原教的歷程。路途上,雖偶有挫折,但他依然相信,教育是改變一切的燃點。

本書共分五章,描述作者從高一學生,蛻變為高一導師的十年生命行旅,並牽引出關涉當代族群互動的種種反思。各章末則附有「原住民族文學小史」,能與前述的生命史相互交織與呼應:從原住民族的口述傳統,到當代原住民作家關照現實處境與身分認同的漢語書寫,進而展望新生代作家的多元創作視野。此外,本書也並置漢人的原住民書寫脈絡,啟發族群認識、理解與互動的另一途徑,期待能由小歷史推演大歷史的波瀾壯闊,也從大歷史發掘小歷史的峰迴路轉。

專文推薦

人與人或族群與族群間真實的相遇,乃是一種相互的給予,讓我們有機會獲得另一種觀看世界的方式;了解別人,其實同時也是發現「未知的自己」。——孫大川 Paelabang Danapan(卑南族,國立臺灣大學、政治大學臺灣文學研究所兼任副教授)

共同推薦

Sabi Batu 賴清美(泰雅族,尖石鄉原住民文化館策展規劃解說員、部落文史工作者)

王雅萍(國立政治大學民族學系副教授)

白紫.武賽亞納 Paic?.Usaiyana(鄒族,臺北市原住民族教育資源中心主任)

邱韻芳(國立暨南大學東南亞學系教授)

黃美娥(國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)

劉柳書琴 Qabus Lamilingan(布農族,國立清華大學臺灣文學研究所教授)

?