傳達52+2人生正能量

用一份小報,讓職人的精神被看到

「採訪52個職人,像是聽了52個故事,

得到52種不同的人生經驗。

看到師傅們對職業注入這麼大的熱情,

就覺得我們也都應該這樣對待自己的工作。」

?

用一份小報,讓職人的精神被看到

「採訪52個職人,像是聽了52個故事,

得到52種不同的人生經驗。

看到師傅們對職業注入這麼大的熱情,

就覺得我們也都應該這樣對待自己的工作。」

?

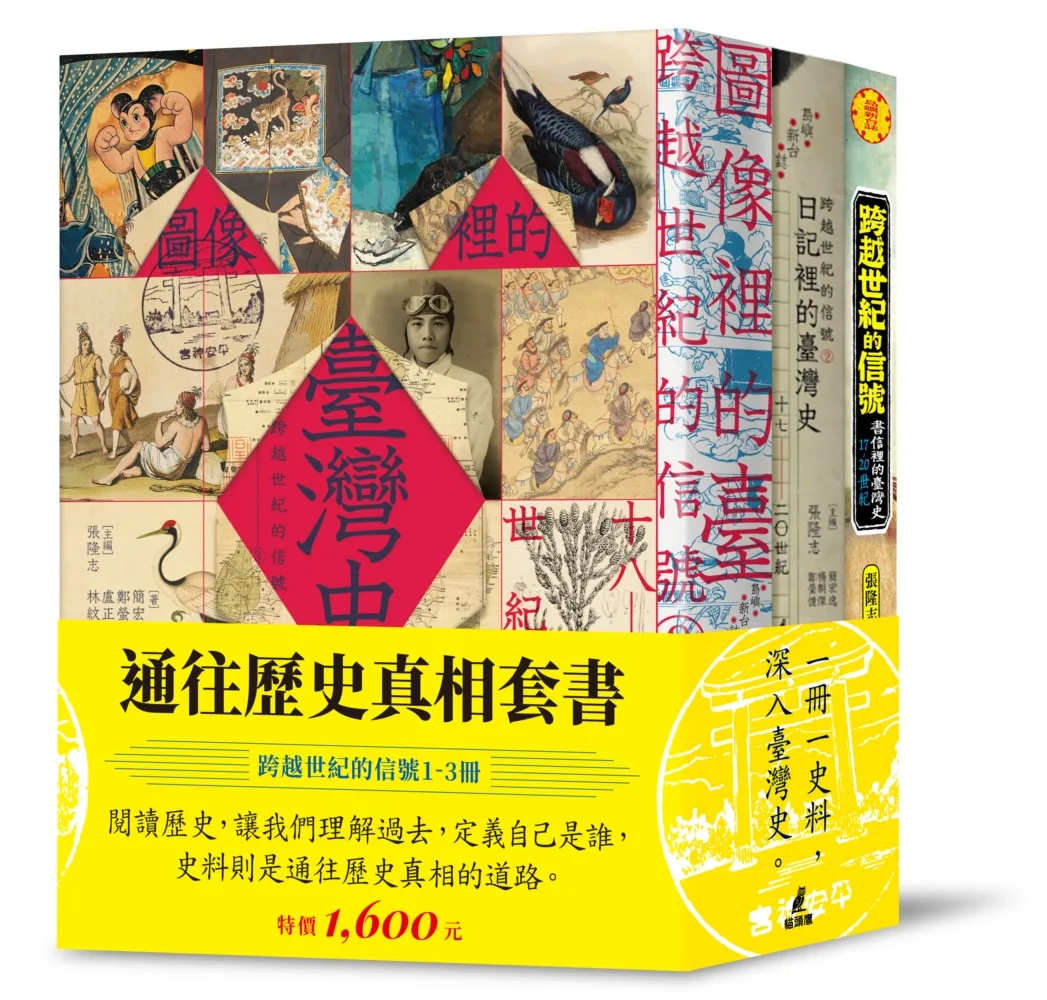

職人,是指傳承守護著代代相傳的傳統技藝,並透過雙手製造出良品的生產者。這群人熱情的從事創作,以擁有嚴謹、專業、用心、負責的態度感到自豪,這就是經過時間淬煉而形成的職人態度。

?

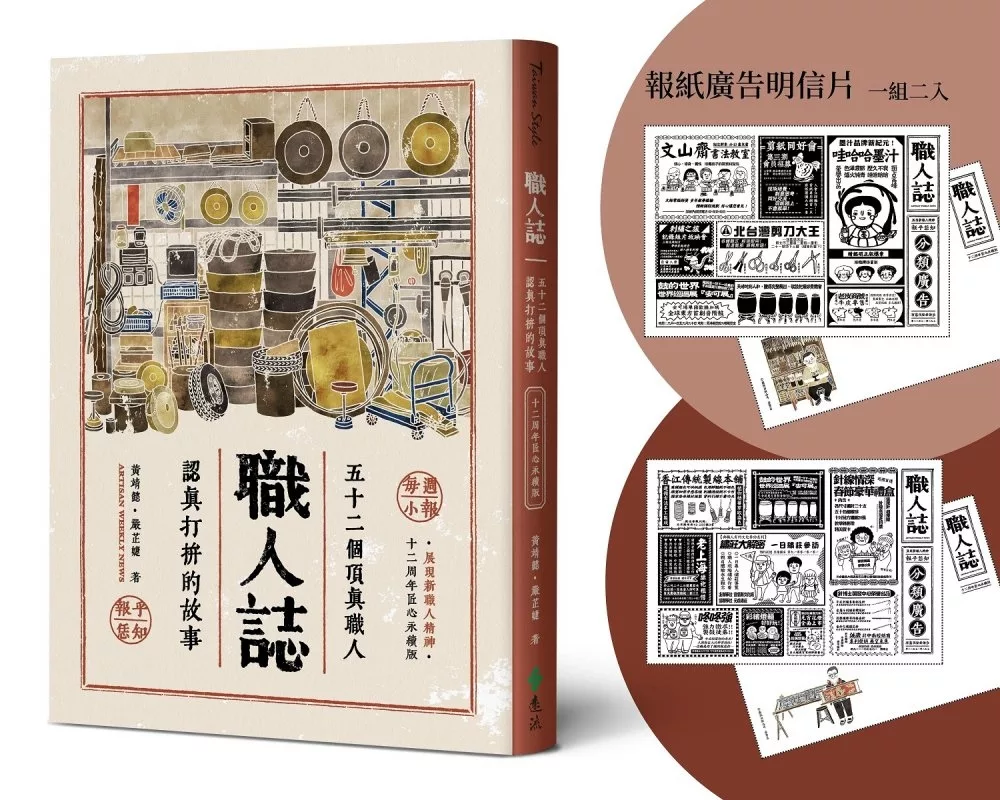

兩個學設計的女孩,12年前大學畢業製作以一週一報的小報形式,深入探訪52位台灣傳統工藝職人,在可能是一生一會的相遇裡,師傅們大方分享其畢生經驗與工法技巧,而兩位好奇女孩的回饋,就是親手用文字、畫筆、攝影、排版,一一記錄描繪職人製作的場景、作品與工具,用青春的全部熱情,為這片土地留下見證,向頂真的職人們致敬。

?

《職人誌》2013年初版即獲得多項大獎肯定,成為年輕人認識台灣傳統工藝的入門書。今睽違12年再度全面修訂出版,補上職人的最新動態,不僅讓本書的生命得以延續,繼續報乎恁知,也讓新世代的年輕人得以看到職人魂的匠心永續,再次體驗手感時代的美好。

?

當年憑著憨膽、拖著行囊、揹著相機全台走透透的兩位女孩,如今也延續大學時代踏查的勇氣與熱情,在創作領域中發光發熱,展現新世代職人認真打拚的精神。

?

本書特色

▲一週一職人,帶領讀者走入52個頂真的工藝世界

▲仿舊報紙編排、創新出版視覺表現

▲Q版精細工筆插圖,迎合讀圖世代需求

▲無厘頭報紙分類廣告,融合新世代的幽默感

?

★榮獲肯定★

中國時報開卷好書獎「美好生活書」

北市圖年度好書大家讀「最佳少年兒童讀物」

文化部「中小學生優良課外讀物推薦」

金蝶獎台灣出版設計大獎「榮譽獎」

好評推薦

川貝母|插畫家

江明親|國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所所長

老屋顏工作室|老屋觀察團隊

林欣誼|自由撰稿人、記者

凌宗魁|建築文資工作者

陳明輝|台灣工藝美術學校創辦人

曹銘宗|台灣文史作家

鄭開翔|街屋台灣作者

藝術蝦|城市畫家

(依姓氏筆畫序)

?

陳明輝(台灣工藝美術學校創辦人)

讀《職人誌》,讓我想到顏水龍先生。若顏水龍的《台灣工藝》是從生產者視角出發的全景式紀錄,那麼《職人誌》更像是另一部文化經典《民俗台灣》的現代呼應,立石鐵臣的畫筆讓我們回到八十多年前的台灣日常,而《職人誌》的圖像,則帶我們走進當下正在發生的工藝現場——兩者都真實鮮活地描繪著常民生活的樣貌,只是分別屬於不同的時代光景。

?

老屋顏工作室(老屋觀察團隊)

講到「職人精神」,會聯想到一群操作熟練手藝技術,並且對於產品品質有近乎苛求的固執師傅們。許多行業因為成本,漸漸仰賴工廠快速製造,甚至是直接進口成品販售,雖然相對快速便宜,但材料與質感上卻常令人有種「還算堪用」的失望。

在這樣感嘆手工技藝快速流失的時代,收到《職人誌》一書即將再版的消息真是令人振奮。十二年前兩位作者以新聞報導形式與精緻可愛的插畫,記錄介紹各地職人們引以為傲的技藝,歷久彌新的內容自不用說是品質保證,然而本書的再版還有一層意義,就是代表這些技藝至今仍被認真貫徹「職人精神」的人們守護著,由此想來真是令人感動,對於職人們來說也是值得紀念的里程碑。

?