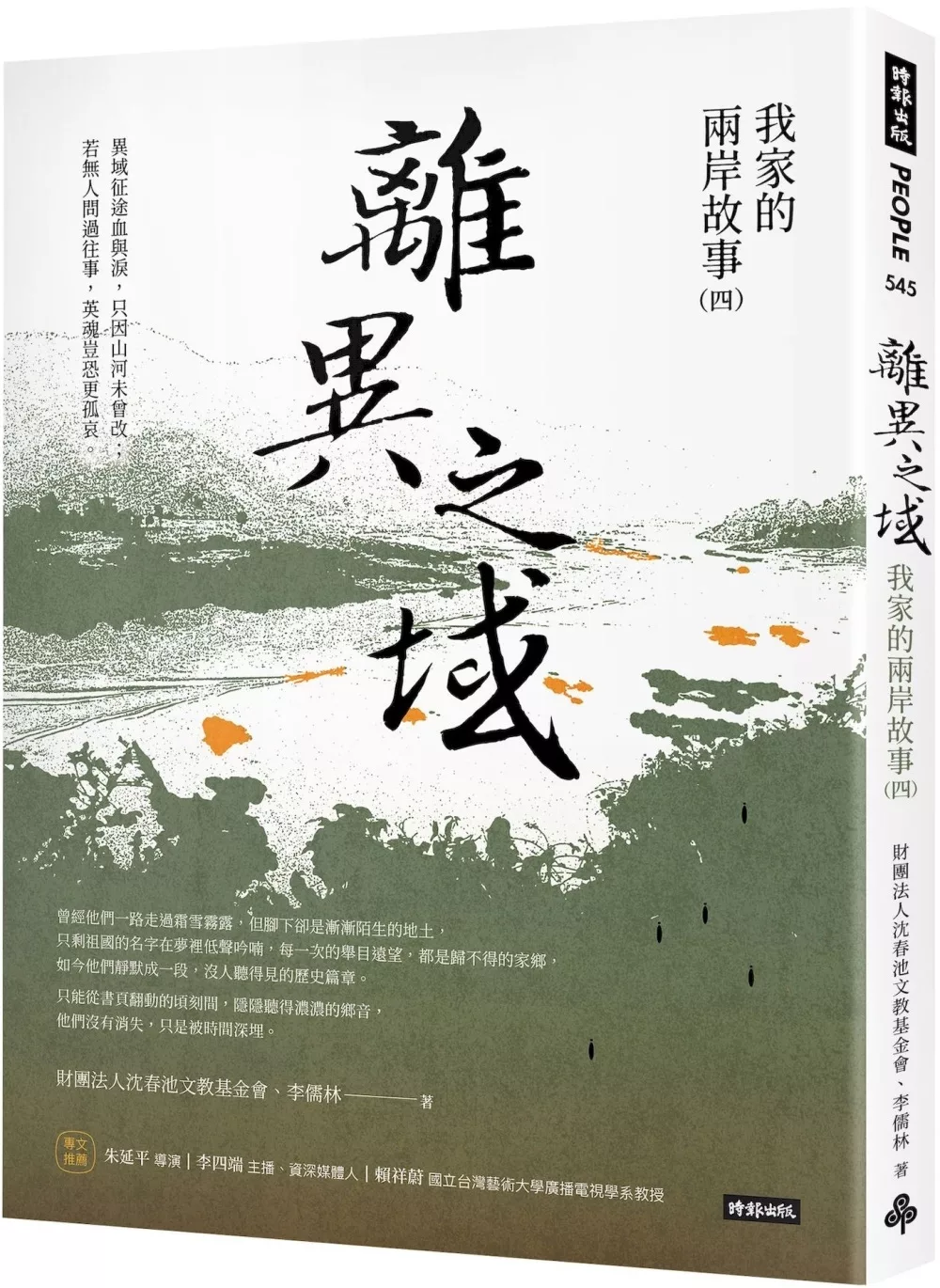

國共內戰不斷退守 反共部隊流離失所

翻越國界負隅抵抗 孤軍成國軍最後希望

緬、泰、寮「金三角」一帶,異域孤軍他們的故事

翻越國界負隅抵抗 孤軍成國軍最後希望

緬、泰、寮「金三角」一帶,異域孤軍他們的故事

他們奮勇抵禦,是國破山河在的意志延續,他們以血肉之軀,在別人的國土換得立足之地;

他們是最後一批,站在烽火前線的戰士,為的是終能親見,遠方敵陣的戰壕中,升起青天白日光輝的旗幟。且讓我們寫史刻碑,不教他們隨著歲月化骨成灰;且讓我們刻畫忠誠,教曾經如雷霆萬鈞的名字長存。

異域征途血與淚,只因山河未曾改;若無人問過往事,英魂豈恐更孤哀。曾經他們一路走過霜雪霧露,但腳下卻是漸漸陌生的地土,只剩祖國的名字在夢裡低聲吟喃,每一次的舉目遠望,都是歸不得的家鄉。如今他們靜默成一段,沒人聽得見的歷史篇章。只能從書頁翻動的頃刻間,隱隱聽得濃濃的鄉音。他們沒有消失,只是被時間深埋。

「異域孤軍」歷經十一年槍口餘生的「生殺予奪」,

這段歷程固然被視為「兩岸的歷史」的一部分,

只如今再翹首回顧,來臺義胞與滯留在泰緬邊境的同袍弟兄,

又無異是站在「歷史的兩岸」,各自想方設去生存下來、又各自吞下滿腹求全的委曲……。

.一九四九年,國民政府因「國共內戰」全面撤退至臺灣,但在滇緬一帶山區仍滯留著一支「殘餘部隊」;這支游擊部隊經重新整編後賦予「雲南反共救國軍」番號,並於韓戰(一九五○)及金門八二三戰役(一九五八)於敵後進行騷擾工作伺機反攻。

.這支殘餘部隊,長期以緬甸邊境做為游擊隊根據地,引發緬甸軍政府不滿,兩度在聯合國提案要求國民政府撤軍;國民政府在國際輿論壓力下分別於民國四十二年(一九五三)、民國五十年(一九六一)將滯留於異域(緬、泰、寮「金三角」一帶)的孤軍撤回臺灣。

.其中自願選擇退役的義胞安置於南投清境農場,以及高、屏地區美濃、里港交界處的滇緬四村等地。由於語言及生活習慣的隔閡,加上耕作收成不如預期導致生計困難,初來乍到的義胞與其他族群(閩南、客家)間的誤會、衝突不斷,險些釀成更嚴重的械鬥事件。

.這群義胞來臺已超過六十年,其所歷經的故事背景依舊鮮為人知,經過土地放領、高山農業轉型、族群自我意識覺醒,如今這群滇緬孤軍在臺灣各地經營出「四國九族」的少數族群文化特色,更成為國際知名的節慶活動。

.民國一一二年(二○二三)六月底,國防部、外交部、僑務委員會等多個單位共同成立專案小組投入清查孤軍軍籍認證事宜,終於將九百四十八位英魂從泰北義民文史館正式入祀臺北圓山忠烈祠,讓這群戰死異域的國軍回到「祖國」的懷抱……。

走過時代動亂,台海世紀大遷徙後的歲月逐步安逸,時光流動太快,許多舊事都來不及記錄瞬間就消逝。

沈春池文教基金會因此架起《搶救遷臺歷史記憶庫》,拍攝千部磅礡紀錄片,再也以細緻紙本補遺,系列出版物無異是豐藏與驅動的印證,給予兩岸文學正面省思。

專文推薦

朱延平│導演

李四端│主播、資深媒體人

賴祥蔚│台灣藝術大學廣播電視學系教授