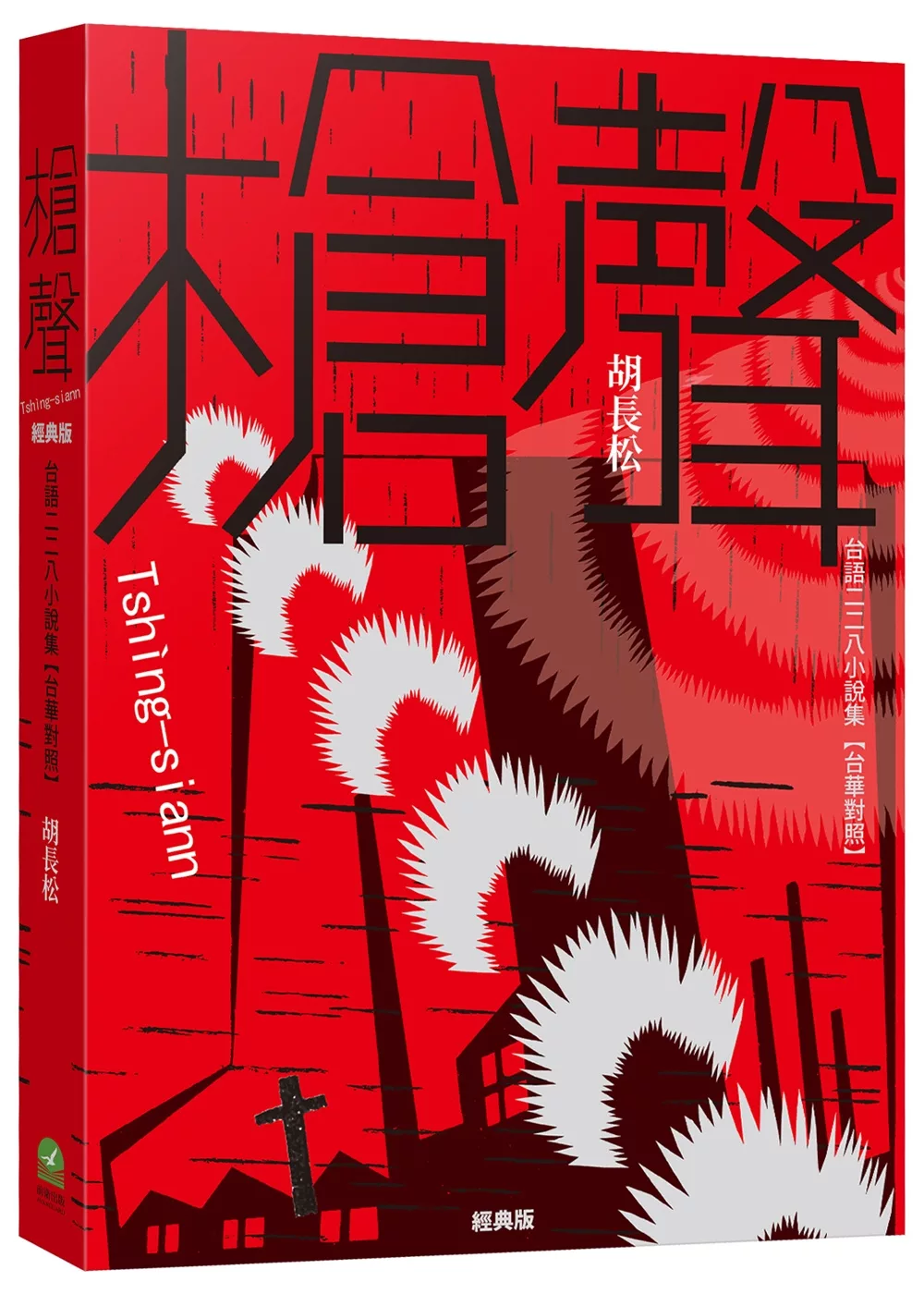

★德國柏林文學學會駐村首度入選台文作家★

★2025德國法蘭克福書展台灣館推薦作家★

台語二二八小說的時代之作

胡長松《槍聲》出版二十週年紀念

二○二五年經典版.深刻永傳──

★2025德國法蘭克福書展台灣館推薦作家★

台語二二八小說的時代之作

胡長松《槍聲》出版二十週年紀念

二○二五年經典版.深刻永傳──

二次世界大戰後,台灣脫離日本殖民。但在國民政府繼來的腐敗、歧視與威權統治下,於一九四七年爆發延燒全島的二二八事件與清鄉,堪稱近代台灣史上死傷最嚴重的衝突。然而,經歷數個世代的禁忌與壓抑,二二八的真相與正義依舊未能伸張,至今仍是台灣人難以言說的苦難與創傷。

矢志投身台語文學,追索台灣歷史,呼喚台灣人經驗,小說家胡長松於二○○五年首度出版的《槍聲》,以八篇小說再現家鄉高雄的二二八事件,不但是台語二二八小說的里程碑,也是解嚴後二二八文學作品中,史實考究最為嚴謹的寫實之作。

高雄是二二八事件傷亡最慘重的地區之一,胡長松藉由詳實的研究報告與口述歷史,細膩刻劃高雄二二八的受難者及其遺族,包括知識分子、反抗者,以及那些不為艱困生活低頭,卻仍遭暴政碾壓的市井小民們,以文學的關懷和母語的發聲,描寫在檔案和數字背後,不為人知的真切掙扎與心聲。讓二二八在持續的訴說中獲得解放,讓台灣人在命運中得以覺醒。

◎本作榮獲高雄市政府文化局書寫高雄出版獎助