解讀當代左右之爭、地緣張力與霸權消長

統合政治經濟學與歷史社會分析的關鍵視角

統合政治經濟學與歷史社會分析的關鍵視角

當人們談論全球化時,常以為自己正經歷某種嶄新時期:疆界開放、人員與商品自由流動。但綜觀歷史,自由貿易與保護主義的爭論從未間斷。全球化真是新現象嗎?本書指出,推動或限制全球資本主義的力量,實可追溯至五百年前成形的「世界經濟」。世界體系理論的「長時段」視角揭示:今日的變局,不過是全球分工進入經濟循環中另一個過渡階段。

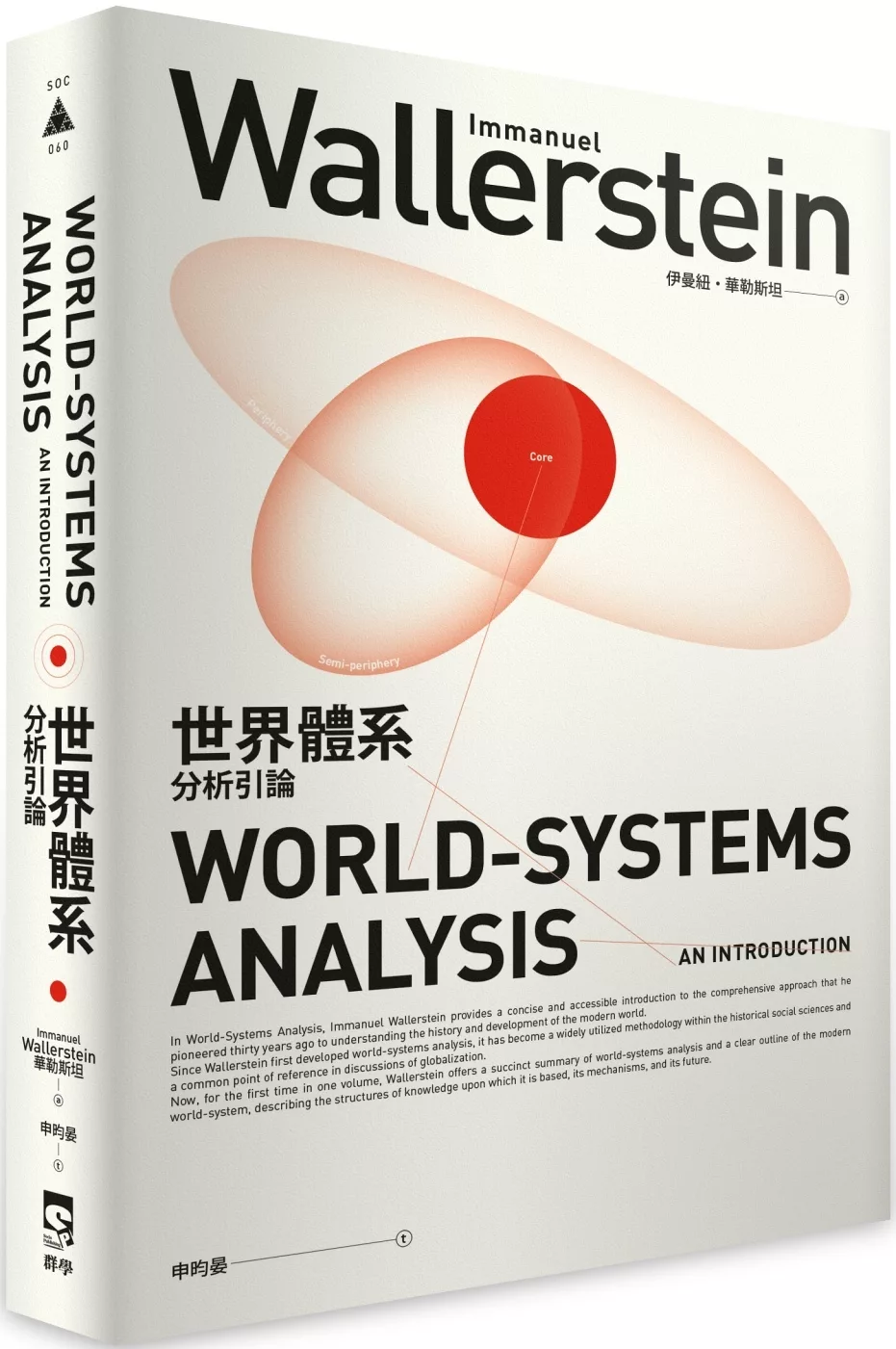

過往研究多以單一國家為分析單位,卻難揭示資本主義的本質。其實,資本主義的行動者並非僅限資方與勞方,而是鑲嵌於跨國間的不平等交換中。「核心」掌握高利潤的龍頭產品,「邊陲」則從事低利潤的勞力密集生產。唯有理解這種分工結構,才能釐清資本主義的積累邏輯。

資本家表面上推崇「放任」,實則偏好壟斷,並倚賴政府吸收外部成本、或對外國及外企施壓,以保障高利潤與競爭優勢。本書因此不將政治與經濟視為獨立領域,而是強調國家與資本之間、以及國家間的權力互動。

當核心產業利潤下降,資本傾向轉移至成本更低、管制較少的國家。然而,隨著「去農村化」加劇,可供遷徙的空間日益稀少,資本積累開始遇到瓶頸。新自由主義雖試圖以全球化鬆動限制,卻遭遇民粹與保護主義的反撲。

身為半邊陲國家的台灣,一方面在全球供應鏈中具備技術優勢,另方面卻難以主導自身發展方向,總受制於跨國資本與地緣政治。本書以簡練筆法勾勒世界體系全貌,幫助公民們看清自身位置,並思索體制改變的可能。

◆本書特別收錄了台灣知名歷史社會學家、中研院院士柯志明對作者的專訪。此文呈現出華勒斯坦的思想核心與跨學科視野,進而揭示世界體系理論對全球變遷的預測及分析。

【小辭典】

▊核心-邊陲(core-periphery)

用來描述世界經濟的分工關係,最初指的是產品,但也常被用來指稱特定產品佔優勢的國家。本書認為,區分核心式與邊陲式過程的關鍵,在於這些過程被壟斷的程度,以及由此帶來的獲利空間。

▊半邊陲(semiperiphery)

半邊陲國家既非完全屬於核心,也非純粹邊陲,而是居於兩者之間。它們在全球生產鏈中,常成為產業轉移與資本重新配置的主要接收地。當核心國家的產業因技術更新或成本考量而轉移時,往往會選擇具備基礎設施、成本較低且人力資源水準中等的半邊陲國家,而非最弱勢的邊陲國家。此概念為華勒斯坦首創。

▊世界經濟(world-economy)

世界體系的一種類型,以核心-邊陲分工為基礎,由多個彼此競爭、共同參與生產與貿易的國家構成,並在國際關係體系中相互連結。不同於世界帝國,現代世界體系不由統一的中央政權(如羅馬帝國)制定規則或確立秩序,其運作反而是以資本主義的無止盡積累為決定性特徵。

▊霸權(hegemony)

指某國在經濟、政治、金融及文化等方面具有相對優勢,因此能掌控軍事、國貿與文化領導權並制定遊戲規則。霸權短暫且不穩定,隨著利潤率下降與後進國家的追趕,霸權地位會逐漸鬆動,最終引發世界體系分工的新一輪調整。

佳句摘錄

▊現代大學將斯諾(C. P. Snow)後來所說的「兩種文化」給制度化[…]知識分化為兩種文化,也代表在「求真」與「追求善與美」之間豎起一道高牆。

▊資本家需要的其實不是完全自由的市場,而是局部自由的市場。

▊類壟斷終將耗盡自身,今日的核心過程在明日也會成為邊陲過程。現代世界體系的經濟史充斥這類產品的轉移或降級(downgrading)。

▊在現代世界體系中分配工作、權力與特權的時候,種族主義與性別主義等反普世主義規範也同樣扮演重要的角色。這類規範看起來像是把某些人排除至社會領域之外,但實際上是吸納的不同模式——吸納至較低劣的位階。這些規範的存在能正當化並強制將某些人壓在低位階,有時甚至反常地能讓低位階的人感到開心。

▊國家越弱,經濟生產活動能累積的財富就越少。這導致國家機具自身成為財富積累的主要核心——透過高低比例不等的竊盜與賄賂。這狀況在強國當然也會發生,但在弱國,這則成了資本積累的主要手段[...]理論上來說,國家是唯一合法的暴力使用者,且應壟斷暴力的使用。軍警是壟斷暴力的首要載體,且在理論上僅是國家權威的工具。實際情況是,國家壟斷的情況被稀釋了,而國家越弱,稀釋程度越高。因此,政治領導人很難實際控制國家。

▊打造民族的方法就是,強調公民身份如何排除他者。唯有透過宣揚民族主義才能打造民族。在十九世紀的三個主要制度都在教授民族主義:初等教育、軍隊、國家慶典。

▊平等時常被當作與自由對立的概念[…]而如果有少數人在所有人眼中並非平等——社會平等、經濟平等,並藉此在政治層面也是平等——的人,那麼,我們也很難想像少數的自由能得到完整的尊重。強調平等這個概念的意義在於指出,我們必須站在什麼立場才得以讓多數人實現其自由並同時鼓勵少數的自由。

本書特色

◆知名的世界體系理論,既師承馬克思、年鑑學派、依附理論(dependency theory)與卡爾.博蘭尼,卻又超越單一典範的框架,建立起具有歷史深度與跨地域視野的整體論式體系分析;另一方面,其關注也不僅限於政治與經濟,更擴及社會與文化層面,嘗試解釋現代世界中不平等的繁複樣貌。

◆指出人類大歷史的兩個重要節點:法國大革命不僅使人民主權的理念廣為人知,還讓自由主義的中間路線從左派-右派之爭當中脫穎而出;一九六八革命則暴露出傳統「反體系運動」在掌權後未能真正瓦解體制,反而促使中間派與右派聯手重整秩序。對於此後性�別、種族與民族主義等運動如何正式成為輿論戰場的焦點,本書的刻劃極具說服力。

◆戳破主流經濟學對「完全自由市場」與「放任政府」的想像,並突破以單一國家作為分析單位的侷限。同時,也質疑正統馬克思主義的單線性歷史觀,以及其對「生產」的片面強調;反之,本書強調跨國「交換」的剝削性關係及制度,才是理解資本主義的關鍵所在。

◆世界體系分析以長時段為取徑,揭示全球化週期與霸權更替的歷史動態,對近年世界史、國際關係的研究皆具啟發性。晚近學界亦應用華勒斯坦的理論,從霸權更替的角度出發,說明為何中國雖有挑戰之勢,卻難以取代美國成為穩定的全球霸權,亦無法真正改寫全球資本主義的遊戲規則。這些觀察亦有助於我們思考半邊陲地區的矛盾處境:掌握半導體等戰略技術,卻高度遭受地緣政治牽動的台灣,即是明證之一。

◆卷末大師對談所凸顯之思想辯證,有助於讀者從第一手視角理解華勒斯坦的自我定位與學思歷程。

各界推薦

華勒斯坦主張,這個世界體系起源於16世紀的歐洲,當時西方世界開始征服和殖民新領土,並將資本主義的過程帶到更大的世界……他也描述了1968年的世界革命如何將全球資本主義體系推入危機,進而提出該體系最終可能解體並被新體系取代的論點。──Roy Williams,《History is Now Magazine》

世界體系分析不僅改變了社會學、啟發跨領域研究,也深深影響了全球的社會運動與制度建構。本書提醒我們,唯有透過歷史總體性與結構視角,才能看見那些深刻影響我們日常生活的制度與權力邏輯。──《Thesis Eleven》書評

華勒斯坦所創建的世界體系理論,以宏觀視角切入現代世界的經濟與歷史結構……其中最廣為人知的,就是對核心-邊陲關係的分析,以及「半邊陲」這一中介概念的提出。他對完美市場的批判極具啟發性:越是趨近完美競爭,利潤越低——因此真正的資本主義其實建立在壟斷與國家干預上。──Ivan Eckhardt,《Perspectives》

華勒斯坦挑戰了我們慣用的分析單位與時間尺度,主張唯有透過長時段視野,才能掌握人類社會的關鍵變遷與制度運作。──Brian J. McVeigh(亞利桑那大學東亞研究學系人類學者)

?