新英格蘭地區的大雪整整下了四十個小時,在所有的城市、森林、凍河上都堆滿六呎高的白色。一九七八年二月七日星期二,在暴風雪最猛烈的時候,卡特總統宣佈將麻州沿岸列為聯邦級災區。第二天大雪持續破紀錄,州長下令所有未參與救援行動的民眾待在家中。九十三號州際公路刷白一片彷彿冰河,弧線般的坡道直抵波士頓這座冰磧城市。

就在世界將要窒息之際,天空落下了最後一片雪花。然而雪轉成冰,冰雪的重量開始讓人不堪負荷。電力中斷,醫院轉而依賴應急物資,商店與餐廳漆黑一片。研究人員窩在哈佛大學附近的陋居裡,發現自己沒東西吃也沒地方買食物。又是一個靜寂無聲的夜晚,很難不讓人聯想到自己即將埋身此地。

星期四一早朝陽帶來重生之感,冰柱劃開日光,宿舍門口出現了第一個開工的掃雪者。學生們踩著滑雪板滑過哈佛中庭(Harvard Yard)。行人掙扎地跟在後面,邁開步伐踩著及腰的雪前進。四周仍然靜默:只有腳踩著雪發出的吱吱聲,間或幾聲叫喊。然後,不知哪個人推開二樓窗戶,將一對喇叭放上窗台,朝著清脆的冷空氣轟然奏起貝多芬《第五號交響曲》的最後樂章。

那C大調的號角聲,聚集了「老忠實噴泉【1】」的所有氣力,隨著長號聲奔騰而上,再也沒有什麼會比它更大聲更嘹亮了。那是卡洛斯.克萊伯(Carlos Kleiber)指揮維也納愛樂的DGG【2】錄音,當時是最新錄音,現在已成經典。於是滑雪的、掃雪的、掙扎前進的,全都怔住了。巨大的三次大跳之後(最後一下需要額外強烈的敲擊以釋放所有的音量),和弦漸息,集中氣力一波又一波往上爬,到達音階頂端然後再高,直至像噴泉一般,衝出歡欣狂喜的切分音。

而當最後三把法國號以最大音量奏出主旋律時,已幾近瘋狂的感覺。這也是為什麼當音樂在十分鐘後,以四十八個C大調的轟天和絃結束時,有些聽眾會哭呢!

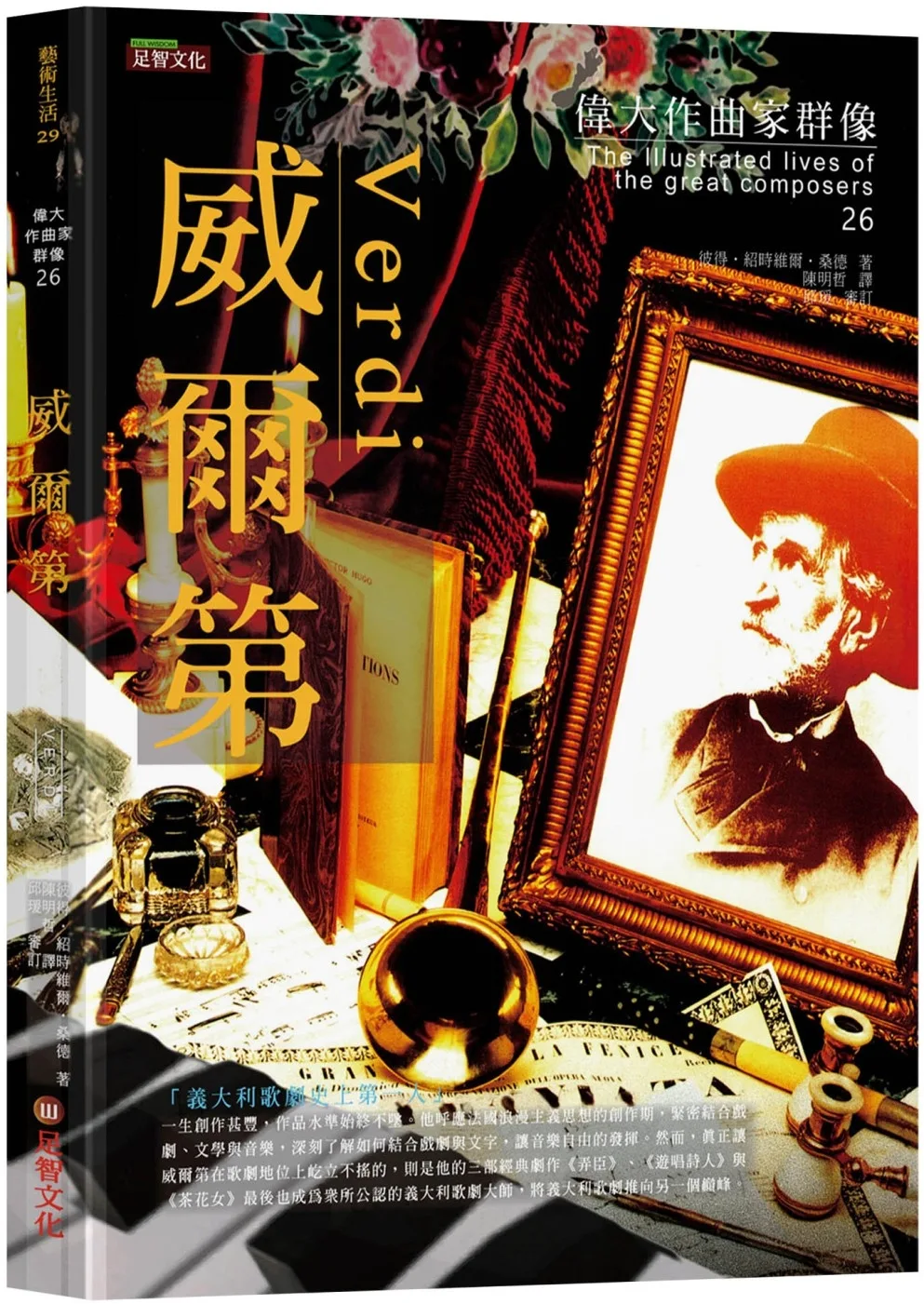

在所有偉大的作曲家中,貝多芬對業餘愛好者與知識份子兩者的吸引力同樣歷久不衰。巴哈與莫札特都曾有過備受誤解的時期??前者甚至在他所處的時代被大眾譏為過時,後者則慘遭維多利亞時代聽眾的輕視。相對地,韓德爾相當受到重視,卻是以宗教清唱劇《彌賽亞》的作曲家聞名,以致他在歌劇上的成就反遭忽略。貝多芬的老師海頓受行家讚譽,但一般大眾則反應冷淡。一直到第二次世界大戰過後許久,舒伯特仍被描繪成白痴學者【3】 型的歌曲作曲家。布拉姆斯從來不合法國的胃口,布魯克納在德語國家之外只屬於小眾,而看似一度在帕那索斯【4】山上佔有一席之地的西貝流士,已被自我耽溺的馬勒取代。每個人口味不同。

貝多芬少年時便是公認的頂級天才,雖然還不到莫札特或孟德爾頌那樣神童的境界,但是他宏大的野心抱負遠遠超過他們。從他二十一歲初次來到音樂界的首都維也納開始,整個城市都為他歡呼,貴族們若能邀他到府表演,便感到無上光榮。(不過是幾年前,莫札特用餐的位階還只是高於廚子,卻低於王公貴族的貼身男僕。)一八○九年海頓去世,不到四十歲的貝多芬成了全世界最知名的作曲家。兩百年後他仍然保有此頭銜。就算在他所住過的最不起眼的房子裡,當你沿著帶霉的樓梯向上爬,肯定仍會碰到某個威爾斯唱詩班的人,或是一群抱持虔誠之心的日本人。

吸引他們前來的是貝多芬的普世性,他擁抱各種人類情感的能力,從畏死到戀生(到達了形而上層面),以淨化的音樂調和了所有的疑惑與衝突。那個一九七八年大風雪過後在哈佛中庭播放《第五號交響曲》終樂章的不知名人士,的確知道要從哪裡下手??那是C小調詼諧曲【5】漸強,一轉而成C大調之處。他也了解(儘管他的聽眾不明白)那轉接處象徵著什麼,該樂章是所有音樂裡最懼怕禁錮幽閉的一節。從突然的噤聲開始,彷彿巨大的重量擋住了光線與空氣,有好一會兒,一切都處於驚嚇呆滯的狀態,中止的弦樂器和弦未定,接著傳來了幾近聽不見的鼓聲。小提琴窒悶的哀鳴,彷彿因恐懼而斷裂的樂句試圖往上爬升卻失敗。一開始遲疑的鼓聲變成持續有節奏地震動,彷彿一步步邁向歇斯底里的狀態,哀鳴再次試圖攀高。困難掙扎後,逐漸成功了,頂上的重量減輕了,輕快的木管樂器聲音漸強,並加入小號與法國號,鬆開一切壓抑,整個管弦樂樂團終於掙脫枷鎖迎向自由,你頸子上每一根汗毛都豎了起來。

貝多芬作品裡有無數個呈現上述效果的時刻,但沒有任何一個會與另外一個相似:他的原創性避免了自我重複。(但同時又保有他個人的印記,一如畢卡索的作品一樣,不可能錯認。)貝多芬從一開始就大膽激進,隨著年歲更是有增無減,許多他的晚期作品每一樂章比前一樂章更創新。如《降B大調弦樂四重奏》Op.130,此曲在五十分鐘裡橫跨的風格比華格納五十年來所累積的還要繁複,當了不起的賦格完成之後,貝多芬還有足夠的靈感寫下那用來替換賦格的最終章【6】,也就是他所發表的最後一個作品,這個終樂章回過頭來又改變了整首曲子,其他樂章仍然依原順序排開,看來卻更緊密,感受力更強,不會太曲高和寡。

順道一提,這段斷弦燃指,讓許多室內樂演奏家害怕,又名《大賦格》(Grosse Fuge)的著名賦格,是史特拉汶斯基最喜歡的弦樂四重奏樂章。反偶像崇拜至上的史特拉汶斯基曾以這首一八二五年作的樂曲來表彰自己的現代性標準,他說:「這樂章絕對屬於當代音樂,以後也永遠都是當代音樂……我喜愛此曲勝於一切。」對貝多芬永恆價值的證詞莫過於此。

就算今天是第一次聆聽(或是第一○一次),《大賦格》純粹的殘酷之聲仍讓人不能自已。小提琴、中提琴與大提琴吱吱嘎嘎響了超過十五分鐘,有如發狂的家禽。我們便可以了解,當時習慣「舒適」的維也納社會是如何流傳著以古怪脾氣聞名的貝多芬終於發瘋的消息。然而就算賦格讓聽眾卻步,他們對於伴隨而出的是另一美妙絕倫有如歌唱般的樂章,或說抒情短歌時,又該如何解釋呢?如果說,那首賦格是出於一個神智不清的腦袋,那麼需要怎麼樣的心思才能寫出另一半呢?

對比與衝突是貝多芬音樂藝術的主要特色。他終其一生都在對抗各式各樣的困難,並以巨大的勇氣加以克服。不同時期的可能性推及社會、性、心理與政治各層面,然而其中有兩樣特別折磨他:健康不佳與孤獨。他富男子氣的紅潤臉色掩飾了前者,至少年輕時是如此的,而後者則是自找的。他逃離贊助者提供的居所,選擇自付房租,在不受干擾的狀況下工作。起居無人幫忙,他搬家不下八十次,住在吵嚷髒亂的環境裡,大鋼琴底下擺著史上最惡名昭彰的便壺【7】。不過拜盛名所賜,他從來不缺助手與催促他前進的人(「你想跟我妻子睡覺嗎?【8】」)。但是他們沒有人全盤了解貝多芬在身體與心理上所受的折磨。他生前秘密書寫,到死後才被發現的兩封著名信件,將這些折磨描述得很清楚:分別是一八○二年的「海利根城遺書【9】」與一八一二年致「不朽的愛人【10】」信件。

第一封信透露一個音樂家所能面臨的最糟狀況:他快聾了。當時他三十一歲,受耳鳴折磨已久。起初他希望能靠藥物治癒,但當藥物無效時,他只好與耳鳴共存。一八○八年,他再也無法隱藏自己的狀況:任何人只要聽到他指揮或是演奏鋼琴(如此急切地敲打琴鍵),都可以明白貝多芬已經活在自己的聲音世界裡。十年後,人們得把話寫在紙上才能與他交談。根據喬治.艾略特【11 所述,貝多芬最終最偉大的作品,是從「與沉默對抗的怒吼聲中」創作出來的。

他那封同樣痛苦的情書,寫給「不朽的愛人」(然而從未寄出),即使在枚納.索羅門【12】揭露了可能的女性對象之後的此刻,看來仍是如此尖銳沈痛。我們可以感受到貝多芬接受了自己肉身脆弱的事實,而音樂創作就像一個貪得無厭的情婦,就算信中那位愛人能夠與他結為連理,他也會因為音樂而無法結婚。