- 定價93.00元

-

8

折優惠:HK$74.4

|

|

|

|

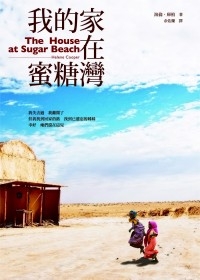

我的家在蜜糖灣

|

|

沒有庫存

訂購需時10-14天

|

|

|

|

|

|

9789867247896 | |

|

|

|

余佑蘭 | |

|

|

|

馬可孛羅 | |

|

|

|

2009年5月05日

| |

|

|

|

100.00 元

| |

|

|

|

HK$ 80

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

詳

細

資

料

|

* 叢書系列:EUREKA文庫版

* 規格:平裝 / 320頁 / 15*21cm / 普級 / 單色印刷 / 初版

* 出版地:台灣

EUREKA文庫版

|

|

分

類

|

心理勵志 > 勵志故事/散文 > 真實人生故事 |

同

類

書

推

薦

|

|

|

內

容

簡

介

|

天真的童年不再回來,曾擁有的美好生活也已失去。

我失去過 我離開了 我希望還有機會找到回家的路 找到已遺忘的姐妹

幸好它們還在這兒。

◆來自有權有勢的政治世家

海倫.庫伯是個「剛果人」,她是賴比瑞亞兩大世家的後代——她的家族史可以追溯到1820年第一艘從紐約啟航、滿載被解放黑奴的船隻談起,那艘船後來抵達了西非賴比瑞亞,並且建立了蒙羅維亞城。

海倫從小在蜜糖灣長大,那是一棟擁有二十二間房的濱海豪宅。她對童年的回憶是由一群前呼後擁的僕人、亮閃閃的汽車、西班牙一棟渡假別墅,以及位內地的一間農莊拼湊而成。這也是一個玩踼腳遊戲、喝熱胡椒湯、對偷心人和水鬼心存恐懼的非洲童年。海倫八歲時,庫伯家來了一名養女——收養小孩是賴比瑞亞菁英階層常見的習俗。尤妮絲,一個巴薩族女孩,突然間成了「庫伯太太的女兒」。

◆戰爭改變了一切

有好幾年時間,庫伯家這群女兒——海倫、她妹妹瑪琳以及尤妮絲——幸福地享受著財富與優勢所帶來的一切。然而賴比瑞亞就像是爐子上一壺乏人注意的水,獨自在那兒沸騰。1980年4月12日,一群軍人發動政變,暗殺了托伯特總統,並且將他的閣員處死。庫伯家族和整個剛果人階層成了當局獵殺的目標,他們遭到囚禁、射殺、凌虐和強暴。海倫在賴比瑞亞優渥的童年生活,在1980年的血腥政變後嘎然而止;海倫和家人逃離了蜜糖灣,前往美國。她們把尤妮絲留在了賴比瑞亞。

在嶄新的世界,海倫試圖讓自己融入美國青少年的生活,同時,在異國的23年中懷著痛苦的心情思念故鄉。當父親去世那天,她感受到了:有糖尿病的她,那天胰島素恰好不夠了,她知道父親一直在身邊陪著她,直到她在隔天買到了藥,她知道是父親過世了,他是要來確認海倫會好好的。她寫了一封信給爸爸:親愛的爸爸,我知道這是最後一次我這麼叫你,……。

◆內心的家鄉正在召喚她

母親後來至美國依靠她,以做看護工為生;那個曾是開跑車、戴著時髦太陽眼鏡的媽媽哪裡懂得做菜?但她為了還在家鄉另一個女兒的學費,願意重新學習。海倫在教堂山的北卡羅萊納大學發現了自己對新聞的熱愛,最後並接連成為《華爾街日報》和《紐約時報》的記者,她到世界各地採訪新聞——唯獨對非洲敬而遠之;因為在這同時,賴比瑞亞在戰火蹂躪下,已經淪為第三世界的人間煉獄,當然她更不想再記憶著過去的歡樂,以及一同長大的姐妹尤妮絲。海倫樂於從事新聞工作,樂於在美國建立當年的「庫伯莊園」,她讓自己放棄賴比瑞亞國籍,宣誓效忠美國,不再因為那個「第三世界」的身分而引來異樣的眼光。

2003年,海倫因採訪伊拉克戰事,深刻體會到:「如果註定要死在戰場上,也應該是在我自己的國家」,她的家鄉——和尤妮絲——已經不容等待。

◆他們不能再帶走我的姐妹

海倫回到家鄉,尋找她情同手足的朋友尤妮絲,尤妮絲的境遇與她不同,留在當地的她失去了自己的兒子,在內戰之中,兒子不知是否真的逃到了國外?!海倫知道,天哪,尤妮絲不知兒子在哪裡的心情,一定與她多年在外思念母親的心情一樣吧!她還能見到媽媽,但,尤妮絲卻再也見不到兒子了。幸好,尤妮絲再婚,擁有了自己的家庭。

海倫娜與尤妮絲重回舊地,殘破的屋舍中,所感受到的是:曾擁有的美好生活失去了,曾擁有的童年也已死去,整個國家因為內戰殘破不堪,海倫問她的初戀男友,你的父親死得那麼慘,你不恨這個國家嗎?他說:「恨,不會使這裡變得更好。」

海倫的美好生活停留在13歲那年:當年母親為了保護她們,而被士兵強暴,內戰之後,她與尤妮絲分開了23年,如今,她深深的明白:那些該死的士兵已經奪走了我的童年,他們再也不能把我的姐妹帶走。母親的愛支撐了她,尤妮絲的愛也正如以往:「萬一我真的遭到水鬼、偷心賊或是竊賊攻擊,現在會有個人來保護我。我知道,尤妮絲不會讓任何事發生在我身上」。

家庭的愛給了她們勇氣與力量,再度緊緊愛著自己的家鄉;幸好我們還在這裡,愛,不曾被剝奪,只有更強大。

作者簡介

海倫.庫伯

《紐約時報》的外交特派員。在此之前,她曾經在《華爾街日報》擔任記者和外交特派員長達十二年,並且在《紐約時報》擔任過社論版的助理編輯。她出生於賴比瑞亞的蒙羅維亞,現居美國華盛頓特區。

|

|

內

容

試

閱

|

@我對書中的人物深深著迷,不僅做夢會夢見他們,更希望能夠親眼看看蜜糖灣那棟房子。

這可說是許久以來我所讀過最棒的書。我簡直欲罷不能。——M. E. Utter

藉由孩童眼光所述說的一部精彩的回憶錄,同時表達了對西非國家賴比瑞亞這塊土地的敬意。——RAWSISTAZ

很難想像撰寫這樣一部好書需要多大的勇氣。很喜歡她在童年方面的描述。——Miss Liberty

適合睡前閱讀的床頭書。兼具趣味性和教育意義。——I. Katandula

看了《紐約時報雜誌的書摘之後,我就熱切期盼這本書的出版,結果並未讓人失望。我一口氣就把這本書看完。庫伯的寫作真誠、坦率,而且自然。我對她的童年生活和冒險經歷尤其著迷,彷彿那些是自己的親身遭遇般。……這是一本精彩好書。——T. Tomaszkiewicz

讀者宛如乘坐情緒的雲霄飛車,幾乎每一頁都可以讓人又哭又笑,既憐憫又憤慨。——A. Drinnen

這是一部很棒的回憶錄。內容生動逼真,讓人有身歷其境之感。有趣,而且資訊豐富。——adiosmedia

故事張力十足,無比動人。宛如一部小說。——newmommy24

坊間有關賴比瑞亞動亂的報導和文獻紀錄所在多有,但卻從未觸及更早以前的賴比瑞亞——那個我所深愛的賴比瑞亞,我心目中的賴比瑞亞,人民從未放棄希望、即便在最黑暗時期、依然能夠浴火重生的的賴比瑞亞。

庫伯這本書讓我重拾對老家的記憶。家還在那兒,在炭火爐和紅土路上,在棕櫚油中,在夜晚的海浪聲中……文鳥依舊在那兒歌唱。——The Elephant’s Child

這不單是庫伯個人的故事,還包括了她從四個鍾愛的姐妹和唯一的兄長那兒所發展的情誼,以及他們對她的影響,尤其是她那令人讚嘆的母親。——Andy Orrock

這是一起個人的悲劇………但不時流露的幽默讓我由衷感受到,這些人不論貧富貴賤,他們同樣是一群有著脆弱一面,並且懷抱希望與一切夢想的人。——The RAWSISTAZ Reviewers

庫伯經歷了一段豐富而且充滿愛的家庭生活。她在父親過世時說道「人皆有死,但並非人人得生。你確實活過,爸爸…」。這是一個層次豐富、內容包羅萬象的故事。——Paula C. Aird

這是一部可讀性很強, 精彩處處的好書。——LV REVIEWER

我對書中的人物深深著迷……不僅做夢會夢見他們,更希望能夠親眼看看蜜糖灣那棟房子。——Carin K. White

作者生動描述了賴比瑞亞充滿異國情調以及現實的一面,她的恐懼,以及對家庭的愛……。這是一個令人動容、勇氣可嘉、迷人而且出色的故事。——S. Herzog ”london mom”

《我的家在蜜糖灣》娓娓道來,充滿了家人間的愛,雖然歷經戰火洗禮,家人分散各地,但憑藉著一絲信念,海倫雖然失去遺落的一段童年時光,終究還是找回失去的希望與愛。----------苦悶中年男

我理解海倫想要回去賴比瑞亞的情緒,那破舊、髒亂、迫害、暴亂的地方,仍舊深藏在她的血液中,那是她的家園、她的根源。而且,海倫也懂了,暴力士兵們的傷害是從何而來,下層階級的長期壓抑、被剝削的困苦生活讓人失去了同情、慈悲以及愛。----Draq

《我的家在蜜糖灣》,可以看到海倫、海倫的姐妹、海倫的母親、海倫的祖母…等家族女性,在強壯且成功的家族男性的保護下,仍然散發各自的堅強意志力,各自活出精采且令人喝采的不平凡生命,可以這麼說,在《我的家在蜜糖灣》裡,我看到女性的堅強。---- jjzero

這是海倫.庫柏獨一無二的成長傳記,也是一本關於賴比瑞亞的立國血淚史。海倫一家人面對困境所展現出來不放棄希望,努力活出自我的堅強韌性;海倫跟尤妮絲的姊妹情深,海倫母親對尤妮絲視如己出的關愛,再再令人動容。----湛藍

如果說《追風箏的孩子》講述的救贖過程悲傷緩慢,如一把牧笛和出悠遠流長的哀調,那麼本書可謂是渾圓流轉的薩克斯風,讓人在詼諧輕快的曲調中感受生命炙熱的溫度。----捕夢人

《我的家在蜜糖灣》讀來雖不至於煽動,但海倫.庫柏對國家的真情告白與忠於內心自我卻讓我情緒激昂,甚至激賞!----艾克斯火車

作者盡情揮灑女性特有的敏銳筆觸,喚回埋藏在記憶深處的一切,誠實向讀者坦白這段不算輕盈的心路歷程,或許她試著在敘說的過程中,獲得些許的救贖和解脫。---黑咖啡

國際媒體推薦

華盛頓時報

文筆優美、真誠坦率……這是一本能夠吸引讀者目光,牽動讀者感情的傑作。

紐約客雜誌

這本回憶錄處處洋溢著款款柔情,作者庫伯即便在述說她所失去的事物時,仍然不失睿智。

紐約時報書評

在這本精彩的回憶錄中,海倫.庫伯帶領我們回到她和家人在蜜糖灣那段幸福美好的時光;他們在那兒享受了賴比瑞亞上流社會所嚮往的菁英特權以及迪斯可年代的時髦文化…….。《我的家在蜜糖灣》本質上是一則以無比真誠所講述的成長故事。

華盛頓郵報

這是一盞投射在久被遺忘土地上的聚光燈。透過庫伯的文筆,我們聞到賴比瑞亞充滿煤礦煙味和強烈魚腥味的空氣;我們嚐到棕櫚油拌飯的美妙滋味,聽到賴比瑞亞英語迷人的急促聲。

娛樂週刊

庫伯的敘述風格不像出自一個經驗豐富的記者之手——–即便她本身是個記者——–反倒像是一首詩。

科克斯書評

本書有著令人心痛的懷舊之情與精彩的語言文字……作者的用語優美動人,而且對於我們所知不多的地方提供了豐富的訊息。

基督教科學箴言報

庫伯的回憶不僅令人震驚、而且吸引人……她對家庭和國家引人入勝的描述,讓我們深刻感受到她濃濃的鄉愁以及深深的遺憾。

眾生相雜誌

逃離賴比瑞亞近三十年之後,庫伯對她的家鄉提供了一個難以磨滅的觀察,深刻描述了失去家園時的痛苦感受。

出版人週刊

庫伯在她的回憶錄中結合了深刻的個人經歷與廣泛的政治環境。

明尼亞波利斯明星論壇報

庫伯巧妙地處理事情的來龍去脈,將它自然交疊成一個故事。本書是一則精彩的人性故事,栩栩如生地描述祖國的歷史……。透過她的眼光,賴比瑞亞不再只是個危險、遙不可及的國度,而是個充滿生氣的迷人之地。

赫芬頓郵報

這是多年來我所讀過最真實、卻也最牽動人的情緒的一本風格獨特的個人回憶錄……我喜歡這本書……這是一本不容錯過的好書。

溫斯頓賽蘭報

會讓讀者期待續集的書。

聖彼得堡時報

查證仔細、細節豐富,聰慧而善感,這是一本很棒的書。

康科德箴言報

庫伯的回憶錄令人大開眼界,它不僅探索了現代與歷史的賴比瑞亞,同時也坦率地揭露了她本身對抗種族、階級以及公民身份等議題的過程。儘管文中時而出現殘忍可怕的情節,但作者從未感到自憐……這是一本值得一讀、令人難忘的好書。

真誠推薦

于玟/台北縣立圖書館館長

什麼力量可以讓作者回到那她多年不想面對的童年及家鄉,我想是家人的愛及她願意聆聽自己內在的聲音:

「童年並沒有消失。尤妮絲仍然等著我......」

讀完本書,內心是充滿感動及踏實,因為作者願意走出糾纏不清的恐懼及憤怒,讓她生命的圓周愈來愈寬,並得到完整的救贖。愈到尾聲,似乎愈能與海倫對話一般,尤其在她回到蜜糖灣的老家,在瑪琳的房間,

我似乎聽到她們姊妹的笑聲,迴盪著.....,不自覺地又重新翻閱,享受童年。

李素真/中山女高國文科教師、搶救國文教育聯盟執行秘書

人心是柔軟的,但現代人似乎被現實很多事端折磨到堅硬,甚至冷酷。我們需要再回歸到那充滿柔情蜜意、同情互助、關懷仁愛的世界。

遙遠的國度,貼近的情境。這本書使我思想起我的羅東家園,我的中華民國。沒有族群問題,沒有國家認同問題,唯有寬愛,惜緣,感恩,惜福。

生命兩只箱子:仁愛和忠恕。

仇恨使人戰爭,仁愛使人和平。你要那一個?你選那一種?聰明的你,智慧的你,請告訴我好嗎?

「恩愛會合,無不別離」「各自努力,隨緣好去。」家在蜜糖灣,心在仁愛裡!

陳美儒/建中資深高三國文教師兼導師、名作家

我的家在蜜糖灣?蜜糖灣在那裡?表面上,它位在遙遠的非洲賴比瑞亞;事實上,它永遠深藏在書中主角海倫的內心深處。

雖然蜜糖灣有夜半專偷竊人體器官的偷心賊,雖然蜜糖灣有可惡的流氓小偷,有可怕的兵災戰亂、貪婪政客;但是蜜糖灣卻更有記憶深處,永遠無法遺忘的快樂童年和摯友密友尤妮絲。

蜜糖灣呀蜜糖灣,到底深藏多少歡樂與悲傷?到底埋藏著多少故土鄉國的思念與哀傷?

它,值得你一起來細細品藏,慢慢回味。

詹慶齡/TVBS新聞部主任兼製作人

我們每天致力於擷取別人的故事,作為新聞報導的題材,卻也不自覺在同時,反芻著自己的人生歷程。西非的戰爭之於我們,或許是遙遠空間和事件,但不同生命的抑揚頓挫卻因共通的內在本質和鳴。當作者在睽違二十三年後,重新踏上早因戰亂而面目全非的蜜糖灣家園時,讀者彷彿也走回自我內心的原鄉。

詳細資料

top

* 叢書系列:EUREKA文庫版

* 規格:平裝 / 320頁 / 15*21cm / 普級 / 單色印刷 / 初版

* 出版地:台灣

內容連載

top

* 內文1

* 2

* 3

* 4

* 5

* 6

* 7

* 8

§內文1

諾克斯維爾,田納西州,1980

從蒙羅維亞飛往紐約甘迺迪機場的泛美航空一五0班機是該公司的一條傳奇路線,廣告上稱之為通往非洲撒哈拉沙漠以南的門戶,因為這是唯一將美國人民與黑暗大陸直接連結起來的美國班機。

對我而言,更重要的是,它讓黑暗大陸一群想逃離新政權、淪為新貧及身心受創的剛果人能與美國取得聯繫。

飛機起飛後,媽咪似乎仍止不住啜泣。

我想摸摸她的手臂安慰她,但不知道怎麼做。瑪琳解開她座椅的安全帶,爬到媽咪腿上,抱著她。她們抱著前後搖晃,彷彿長達有好幾個小時。望著她們,我心中升起了一股永遠無法填補的空虛感。

我們在甘迺迪機場換機,轉搭達美航空的班機。

目的地是——田納西州的諾克斯維爾。

當我幻想著能藉由旅居美國或歐洲取得「喝過洋水」的身分時,曾經想像自己有朝一日能夠像瑪莉.泰勒.摩爾一樣,置身在明尼蘇達州的明尼亞波利斯。在蜜糖灣時,媽咪曾經租她的錄影帶給我們看。我的夢想是將來成為職業婦女,大踏步地走在明尼亞波利斯的街道上,用微笑照亮這個世界。或者,最後我會去洛杉磯,像〈霹靂嬌娃〉裡的凱莉一樣,穿著比基尼在沙灘上奔跑;當查理的助手包士萊打電話來時,立刻跳上我的敞蓬車。

我幻想的不是諾克斯維爾,從來都不是田納西州的諾克斯維爾。

登上泛美航空一五0班機時,我們還是享有特權的剛果人菁英份子。抵達諾克斯維爾時,我們成了非洲難民。

珍奈舅媽和表姐弟布麗姬特、賈伯利到機場接我們,帶我們到他們位於草場路五九二一號的牧場式住宅。兩年前我們到美國度假時,媽咪就是在這裡接到爸爸要求離婚的信。

媽咪和珍奈舅媽一起睡一個房間;我和布麗姬特一起睡,瑪琳和賈伯利同房。

當我們換上難民的身分,諾克斯維爾也變了個樣。它不再是一個外國的度假地點,不再是我們會花兩個星期到處購買燙髮用劑和洗髮精,帶回賴比瑞亞給尤妮絲和維琪的城市。相反的,它如今似乎像是我的受困之處,一個遠離家園的牢籠。

* 內文1

* 2

* 3

* 4

* 5

* 6

* 7

* 8

讀者書評

top

* 讀者評鑑等級:

4顆星

* 推薦人數:10,共有10位網友寫書評。

*

我要寫書評

1.

IRIS

/ 台灣台北

2009.06.26看IRIS的所有評論

評鑑等級:

5顆星

偶然的注意到這本書的上市,書名聽起來就覺得甜蜜蜜的

編輯推薦寫著:文筆優美,最溫柔的小說

於是我便買回家看了

一開始,以為作者是個男性(我買書都不看作者是誰),沒想到看了幾頁才發現是個女孩兒

而且是個非洲黑人女孩!

而她流暢自然的文筆,使我的眼手捨不得停止閱讀

當她在描述小時候天真的情景,使我想起了櫻桃小丸子卡通

每個幸福小女孩都擁有的天馬行空童年,無憂無慮的童年

而當你的情緒跟隨著文章融合,她的家卻發生了可怕的事情。。。

使你不由得的為她擔心,而急著想知道”後來呢?”

整本書看下來,我說它是一個”溫柔又堅強的紀錄”

看到讓妳傷心的段落,使你眼中有淚卻不留下一滴

因為她是用如此坦然的態度去面對人生中的阻撓與挫折,似乎在告訴我們這些傷痛與澎湃最後都會撫平

而我們也應該用幽默輕鬆的態度去渡過我們的每一天

讓我不禁欽佩這個作者,是如此的仁慈勇敢與堅強

我非常感激上天讓我遇見了這本書

我也為自己對非洲的成見感到羞恥

請各位一定要好好的閱讀這本書

2.

湛藍

/ 台灣台中

2009.05.12看湛藍的所有評論

評鑑等級:

4顆星

這是海倫.庫柏獨一無二的成長傳記,也是一本關於賴比瑞亞的立國血淚史.海倫一家人面對困境所展現出來不放棄希望,努力活出自我的堅強韌性; 海倫跟尤妮絲的姐妹情深,海倫母親對尤妮絲視如己出的關愛,再再令人動容.而透過海倫平實的筆觸,也讓全球的人認識賴比瑞亞這個國家,並引以為鏡.不論族群我們都該珍惜當下, 捨棄成見,歷史包袱,一起為這片土地打拼.國家認同不該只是淪為口號,社會安定才是人民真正最期望的.

19世紀美國首批解放自由黑人搭乘伊莉莎白號落腳在非洲,這群新移民者靠著美國的金援跟武力威脅以賤價向當地原住民購買土地,打算在此建立家園.在原住民 (鄉民)跟殖民者(剛果人)的多次交戰中,殖民者最後獲得勝利並取得統治權跟享有權勢,進而在1822年建立非洲第一個黑人共國-賴比瑞亞.

西元1967年海淪含著銀湯匙出生,是賴比瑞亞兩大世家(強森跟庫伯家族)的後裔, 有著世襲貴族血統的剛果人.7歲那年跟著家人從蒙羅維亞搬到蜜糖灣居住,那是一棟有著二十二個房間,大片草地,車庫,眾多家僕,俯瞰大西洋的豪宅,母親更幫海倫姐妹找來一位居家玩伴-11歲的尤妮絲.雖然是來自貧窮鄉下家庭的巴薩族女孩.但在庫伯家,尤妮絲跟海倫姐妹平起平坐, 感情形同姐妹,一起分享食物,歡笑,甚至擁有共同的秘密.在海倫12歲前的童年生活裡,賴比瑞亞就是富裕天堂的代名詞.

1980年賴比瑞亞的原住民不滿經年累月在剛果人統治下,不平等的對待導致貧富階級日漸懸殊, 反政府,反特權的聲浪日益高漲,原住民忿怒的情緒達到最高點並很快的引爆了一連串的流血事件,隨著剛果人被逐出權力核心,剛果人在賴比瑞亞的幸褔天堂也瞬間瓦解,重重的從天堂跌落地獄.原本位高權重的剛果貴族也淪為過街老鼠,海倫的母親為了保護女兒遭受士兵強暴,任職於政府要職的親戚先後遭到處決,一家人決定逃往美國,但不包括尤妮絲.

遠離了家園,海倫一家人的身份也從享有特權的貴族淪為非洲難民,對海倫來說,美國不再是渡假天堂,而是受困的牢籠,曾經享用不盡的榮華富貴煙消雲散,取而代之的是捉襟見肘的生活.海倫把蜜糖灣的一切深鎖在內心黑暗角落,刻意讓賴比瑞亞這四個字從自己生命中消失,努力讓自己成為一個完完全全的美國人.幾年後家人陸續返回家鄉,而海倫選擇獨自留下,終於如願成為美國記者,遊走於世界各國, 揭發貪污醜聞,抨擊美國社會不平等的種族問題, 但唯獨依然不願碰觸賴比瑞亞.然

而有一些人,有一些事卻不是你想要遺忘就忘得了.在一次伊拉克前線採訪任務中,與死神擦身而過的瞬間,海倫想到了賴比瑞亞, " 如果註定要死在戰場上, 也應該是在我自己的國家 " 生命的契機讓海倫重新找到對家鄉土地的認同,不再逃避過去,決心回到生命的原點,尋找那失落的童年, 家人...

種族歧視問題舉世皆然,即便在美國這個標榜自由民主的國度裡依然頻傳.沉浸在美國這個大溶爐裡,不再有特權身份回歸平民身份時,海倫才深刻的體會到童年在賴比瑞亞的富裕生活,那些自認為是理所當然的事情,其實是建立在種族歧視.天地不仁以為萬物為芻狗,人類生而平等.我們生活在同一片天空,享受同一個太陽的照耀,卻只因為膚色不同而對立,爭執不斷. 隨著政府軍跟反政府武裝之間的血腥戰鬥,大屠殺,強暴,娃娃兵..種族衝突的火焰愈燒愈旺, 而掌權者的貪婪更導致原本

富裕,和平的賴比瑞亞,在戰爭的不斷蹂躪下斷垣殘壁,遍野哀嚎.面對滿目瘡痍的家園, 最大的輸家永遠是人民,不管任何膚色!

3.

小丸

/ 台灣彰化

2009.05.12看小丸的所有評論

評鑑等級:

4顆星

講到非洲,想到的畫面不外乎是炎熱的天氣、廣闊的草原、獅子羚羊長頸鹿之類的動物,及黑皮膚的人們,不然就是「血鑽石」的慘烈,或是「堅強淑女偵探社」的平和之類的。要說對非洲的國家或是歷史有什麼認識,還真講不出來。

「我的家在蜜糖灣」,是作者海倫.庫柏的傳記。回想起1980年逃離家鄉賴比瑞亞之前的童年生活,當年,海倫家族因為祖先的緣故,在賴比瑞亞是屬於上流階級的「剛果人」,過著優渥的生活,家中還有僕人伺候。年紀小也不會注意到看似平穩的生活其實暗藏危機,賴比瑞亞的原住民對剛果人越來越不滿,很多人站起來對抗政府,終於,1980年當時的賴比瑞亞總統托伯特被原住民刺殺,展開了動盪不安的內戰時期。

為了避難,海倫跟家人逃到美國成為難民,但她的原住民姊姊尤妮絲不願離開,兩人從此分別。

海倫大學畢業之後,也如願當上記者,海倫卻不願再回想起過去,不想再回到賴比瑞亞,這個國家的名字從此封印在海倫的內心深處。直到她去伊拉克採訪,生命遭受威脅之際,赫然驚覺,她不該死在伊拉克的戰爭中,要死,也應該是死在自己國家的戰爭中。

海倫也想起以前一起玩耍、保護她的好姊姊尤妮絲,經過多年以後,她是生還是死呢?

看這本書,除了看庫柏家族的故事之外,也看了賴比瑞亞的歷史。150年前因美國解放黑奴才開國的賴比瑞亞,本應要有人人平等的思想,卻因階級制度、貧富不均導致長久的內亂。我也會跟著想起中華民國,建國更短暫的98年,除了慶幸目前還是個民主的國家之外,未來又會變成什麼樣子呢?真有點不安哪。

在書中,我也看到了賴比瑞亞女性的堅強。不管是海倫母親為了保護小孩被強暴,或是在動亂中依然想辦法生存下去的韌性、為了小孩將來毅然將小孩送出去,在在讓人感動不已。阿,應該說,這就是「母親」吧,女性本弱,為母則強。

對海倫而言,這本書的出版,代表她對以前的生活有個完整的交代。她尋根,瞭解了庫柏家族竄起的過程。她回想,過去蜜糖灣美好童年。她掙扎,忘掉童年、忘掉過去種種,將以往蜜糖灣的日子埋藏在心裡。她覺悟,認清賴比瑞亞永遠是她的國家及故鄉,永遠不可能忘記。她追尋,提起勇氣才又踏上永遠的家鄉,並尋找失散多年、當年一直保護她的姊姊。她解脫,整理過去的回憶及生命,再次站穩腳步,擁抱讓她思念的賴比瑞亞,得到重新出發的動力。

4.

jjzero

/ 台灣桃園

2009.05.11看jjzero的所有評論

評鑑等級:

4顆星

海倫透過《我的家在蜜糖灣》回想過往,即使感慨萬千也不能使時間倒流,可是,至少知道自己是如何成為現在的這個樣子。

還可以看到海倫、海倫的姐妹、海倫的母親、海倫的祖母…等家族女性,在強壯且成功的家族男性的保護下,仍然散發各自的堅強意志力,各自活出精采且令人喝采的不平凡生命。

當然,以《我的家在蜜糖灣》做為窗口,也可以增進國際視野,讓人看看世界上還有賴比瑞亞這樣一個國家,以尊重人權為口號建國,卻因貧富不均而內亂,足以令人引為殷鑑。

最重要的,《我的家在蜜糖灣》對海倫的意義,就像是她對生命的態度─「生命,掌握在自己手中。你將它導向好的方面,它就會變好;反之,你將遺憾終生。」

5.

Ling

/ 台灣台北

2009.05.11看Ling的所有評論

評鑑等級:

4顆星

賴比瑞亞 - 既不是強權國家也不是觀光勝地,台灣媒體對她的關注意願本來就不高,一般民眾也就跟著沒有多大興趣,而且說真的賴比瑞亞離我們實在太遠了,非洲的國家那麼多,誰會知道她在那裡啊?我想大概2003年與台灣斷交時媒體有過曇花一現的報導,也是大家聽過最多次這個國家的一段時間,於是對大多數人來說,這個位於非洲而且曾經和我們有過邦交的國家,我們對她的了解繼續空白也就情有可原了。(以上是個人掩飾無知的藉口^^)

「我的家在蜜糖灣」是海倫•庫伯回憶2003年以前的生活,因為焦點放在賴比瑞亞,她的父母又分別來自影響賴比瑞亞政治歷史非常深的兩大世家,唸完這本書,對於賴比瑞亞的近代史也有了一定程度的了解。故事從1973年庫伯一家搬到蜜糖灣說起,那一年海倫八歲,生活中雖然有水鬼、有惡棍還有偷心賊的潛在威脅,但有更多親朋好友往來、社交生活的趣味,父母親還為了她收養了一個巴薩族的女孩 - 尤妮絲。

因為祖先的庇蔭,身為「剛果人」 - 賴比瑞亞的後來移民(相較於原住民,剛果人指的是19世紀初被美國解放並送回非洲的黑奴)和既得利益者,海倫及其家人一直過著上流社會的生活,蜜糖灣也本該如其中文譯名,承載著海倫•庫伯如蜜似糖的童年回憶,卻在1980賴比瑞亞發生政變的那一年,使得一切都變了樣,庫伯一家遠走美國,尤妮絲留在賴比瑞亞,接著而來的是頻仍的內戰,面對殘敗不勘的祖國和異父母姐妹尤妮絲,海倫則選擇刻意的遺忘和逃避,她以美國記者的身份遊走世界各國 - 只除了賴比瑞亞。

但刻意的遺忘和假裝不存在都只是自欺欺人,心底的那股鄉愁總是蠢蠢欲動,終於在一次攸關性命的採訪任務中,海倫決定該是回賴比瑞亞一趟的時候了,故事就結束在海倫和尤妮絲一起面對了過去,至於未來似乎還是一段很長的故事.....。

全書以海倫•庫伯所見所思所聞寫成,從她八歲小女孩的視野,一直到她長大成人對整個家國親人的想法,因為她生於貴族世家,對於相較之下較為弱勢,卻在政變中佔有重要地位的另一群「鄉民」(原住民)著墨甚少,而且即使她們逃難到美國,也過著比我們一般以為的「難民」要更好的生活,在這段時期使海倫看到了許多,也藉由寫報導抨擊了美國社會上的不平等不公義現象,對比了她在賴比瑞亞的前期生活,可說是百感交集吧。

但庫伯家的女人們對生活突如其來的轉變而做的應變,那種韌性讓人不由得佩服,海倫姐妹和尤妮絲之間的情誼,是那麼揮之不去的細膩,而海倫•庫克的自白,誠實寫出自己的想法,以及各個時期心境的轉折,配合上賴比瑞亞緊張的情勢,讓人急切想要知道書中人物的遭遇,賴比瑞亞政變的後續,以及最重要的,如何把她曾經丟掉且以為已經失去的愛找回來。

* 看更多讀者書評

|

|

|

書

評

|

|

|

|

|