序

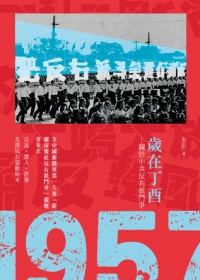

「這是為什麼?」一九五七年六月八日《人民日報》社論就是這個標題。它宣佈了反右派鬥爭的開始。

「這是為什麼?」我從自己被劃為右派分子那一天開始,就不斷思考這個題目。我自有生以來的二十七年裡,或者說進入社會以來的七、八年裡,自問沒有做過什麼壞事,也沒有過反黨反社會主義的意圖和行為,為什麼竟落得如此下場,淪落為反黨反社會主義的右派分子?這是為什麼?我為這個題目苦苦思考了幾十年。現在你手上拿著的這本書,就是我幾十年思考的結果。

這本書最初是以《1957年的夏季:從百家爭鳴到兩家爭鳴》的書名於一九九八年五月在鄭州河南人民出版社出版的。出書之後,好些朋友寫信來給我鼓勵。程千帆的信說:「大作帶病讀之月餘,仍是匆匆,欲罷不能。若中國不亡,世界尚有是非,此書必當傳世。不虛美,不隱惡,是以謂之實錄。誅奸諛於既死。發潛德之幽光,古之良史。何以加焉。妙在既純是考據,又純是褒貶,佞人無如之何,正人大為之吐氣,一把刀割兩面也。」舒蕪的信說:「真佩服工夫之細,條理之清,思想家與學者之統一,史筆與文心之融會,我以為真乃信今傳後之作。」儘管朋友們以傳世相許,但它的不足之處我還是心中有數的,所謂得失寸心知是也。何況當時出的還是一個刪節本呢。我想要出一個更完整、更好的本子。於是我繼續不斷收集材料,不斷給它修訂補充。

到了二○○四年,本書以《反右派鬥爭始末》的書名在香港明報出版社出版的時候,我就將被刪節之處恢復了,並且作了多處增補。一共增加了十多萬字。其中「北大民主牆」一章是完全新寫的。那是我看了鄧九平主編的《思憶文叢•記憶中的反右派運動》裡的《原上草》那一本,其中收了當年北京大學「五一九運動」中的許多大字報,我這才有可能增寫這一章。

現在時間又過去了八年。在這八年裡,我又陸陸續續作了不少增補和修訂。只說字數,從原來的五十八萬增加到七十多萬;原來正文分為二十章,現在是二十五章,材料是更多,條理是更細密了。自以為比起以前的兩個本子來有了較大的改善。必須說明的是,這一版和以前的最大不同之處,是取材的範圍大大的擴大了。在本書的初版中,我的取材僅僅限於當年的報紙、期刊這些出版物,以及權威人士如毛澤東、陸定一、李維漢、薄一波等人的著作,都是公開的材料,無論何人只要願意都不難找到的材料。而在這一版中,在這些無論何人都不難得到的材料之外,我也用了不少許多人未必都有機會看到的材料:

第一,是近年來一些右派難友和知情者在境內和境外正式和非正式出版的相關的回憶文字。我的《1957年的夏季:從百家爭鳴到兩家爭鳴》出書之後,一些右派難友把我看做自己的朋友,把自己寫的書寄給我看,這些就成了我據以增補的一個材料來源。增加了更多的具體案例,這樣,讀者對於這一歷史事件就有比較多的感性的瞭解。

第二,我找到了一些文件。在這一方面應該特別感謝宋永毅先生主編的《中國反右運動資料庫》光碟,給了我很大的幫助。例如,原來我寫〈肅反與反右派鬥爭〉一章的時候,並沒有看到過佈置肅反運動的第一個文件〈七一指示〉全文,只能夠根據一些出版物中摘錄的片段來立論。現在我在這個光碟中找到了〈七一指示〉全文,就重新改寫了這一章的相關段落。還有,像對右派分子六個等級的處理辦法的具體條文,在我的書中當然是不能缺少的。我作為過來人,曾經在本單位宣佈處分決定的大會上親聆了這六條。可是在寫作此書的時候沒有找到文字根據,就只好根據自己當年的記憶來寫,不可能寫得很具體。舒蕪在給我的信中指出這個缺點,是十分中肯的。後來我在《周恩來年譜》中看到了一九五八年年一月二十九日國務院第六十九次會議通過的中共中央和國務院《關於在國家薪給人員和高等學校學生中的右派分子處理原則的規定》這一文件的摘要,我即據以修訂了書稿。不過總覺得《周譜》裡的摘要轉述並不準確和完整。現在我也是在《中國反右運動資料庫》光碟裡直接找到了原始的文件。這一段敘述也就沒有遺憾了。此外我還從這個《資料庫》光碟裡引用了許多新華通訊社的內部參考材料,這樣就使本書的內容比原先單純引用公開報刊要充實的多了。

以我目前的條件,一個八十老翁也只能夠做到這個樣子了。如果在我有生之年還能夠看到相關檔案的解密,我或者會再作一些增補,但是估計不會有什麼需要更正的地方。如果竟不及見檔案的解密,那麼這本書就這樣子留給後世的讀者去批評了。

二○一二年四月三十日 朱正於長沙