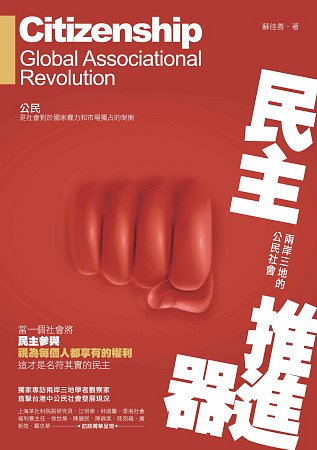

公民,是社會對於國家權力和市場獨占的制衡。當一個社會將「民主參與」視為每個人都享有的權利,這才是名符其實的民主。本書完整介紹「公民社會」及「非營利組織」的理論源起,親身採訪兩岸三地逾十位學者專家的觀察,包括:江明修、林淑馨、徐世榮、陳健民、陳錦棠、陸宛蘋、蕭新煌、顧忠華、上海社科院副研究員、香港社會福利署主任等人的見解,直擊台港中三地的公民社會發展現況。民主再推進,需要每一位公民挺身而出!

本書特色

完整介紹「公民社會」及「非營利組織」的理論源起

親身訪問兩岸三地逾十位學者及香港社會福利署

詳細比較台港中的公民社會

名人推薦

張五岳,蕭新煌,江明修,顧忠華,陳健民等