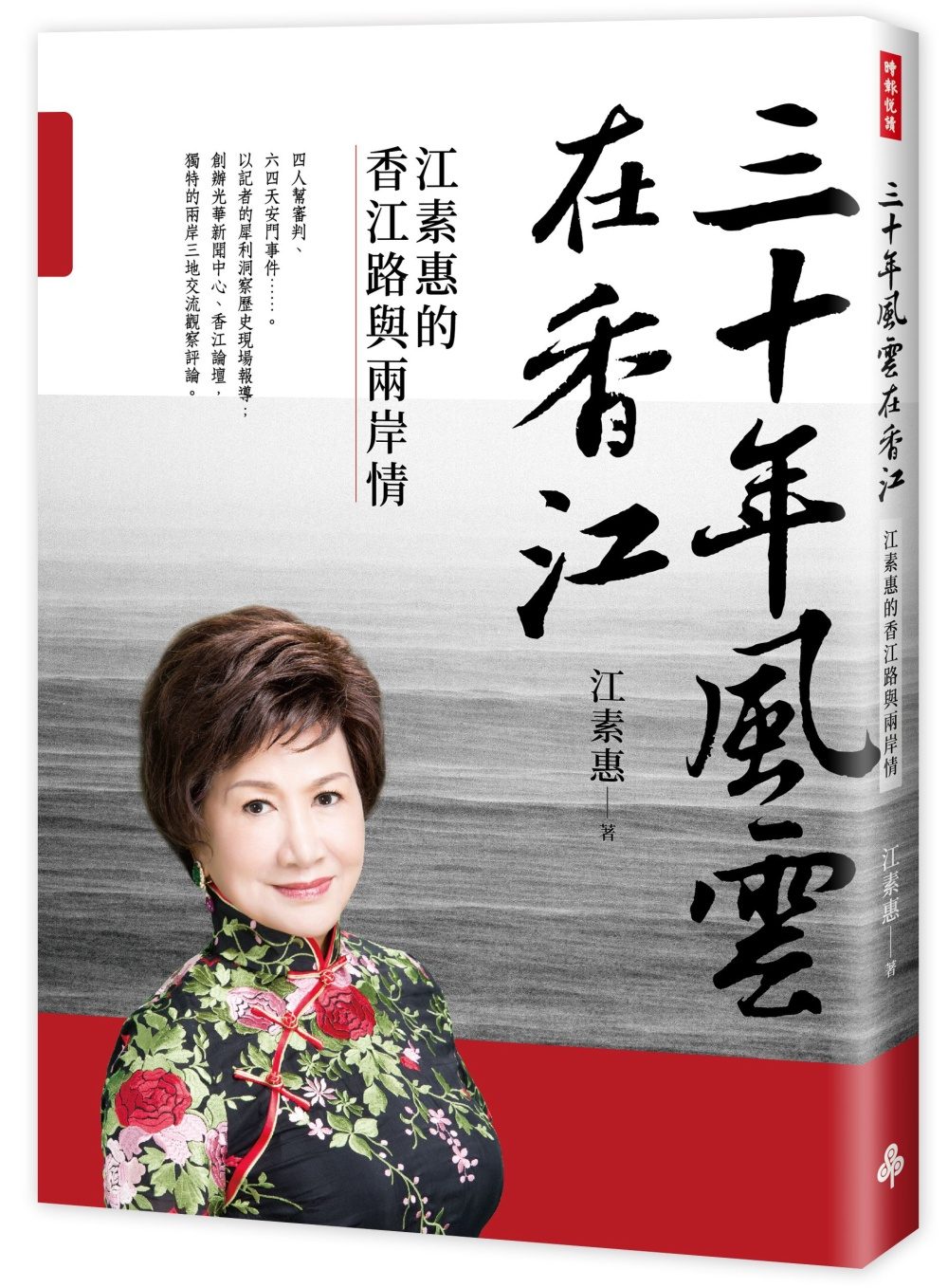

兩岸三地變局的書寫,

江素惠歷史現場的紀實與評論!

江素惠歷史現場的紀實與評論!

她以首位台灣記者身分進入到大陸,在兩岸封閉的時代,

採訪四人幫審判、六四天安門事件、江澤民上位、戈巴契夫記者會、林賢順事件……

歷史事件現場紀實與報導;

在艱困環境下擔任新聞局駐港代表,設立光華新聞中心、

創辦香江文化交流基金會以及香江論壇,

對兩岸三地長期而獨到的觀察!

從採訪記者、主播,到新聞局駐外新聞中心主任、創立香江文化交流基金會;

從中華電視、《中國時報》到《光華》、「香江論壇」;

她是勇闖中國大陸報導第一人;她是第一位台灣記者踏上蘇聯之境。

以客觀立場觀察兩岸,評論時局,立論精闢,見解獨到;

以生命熱情,文化傳承為個人使命,

跨越兩岸三地,建立了自己的品牌及口碑。

在香港民間舞臺推動三地互動,寫出自己以及兩岸的新劇本。

本書特色

|重現你所不知的歷史現場第一手報導|

四人幫審判、六四天安門事件、江澤民上位、戈巴契夫記者會、林賢順事件……。

在兩岸封閉、敵對、老死不相往來的八○年代,任《中國時報》香港特派員,親歷現場採訪,一篇篇的第一手報導,重現你所不知的歷史現場。

|兩岸三地變局的記錄與觀察|

九○年代港英政府對於台灣駐港機構要求極嚴,均不准浮出檯面,以至港人不知台灣駐港機構的作為,甚至誤以為是特務機構,對外見不得光……。在此艱困的大環境下如何成立一個屬於台灣的新聞文化中心?以及所設立的香江論壇,對兩岸三地共同關心議題的倡議,如何影響港人與大陸民眾?對兩岸三地的變局有獨特的觀察與評論。

|風雲如夢,名人獨家揭密|

記者生涯點滴,駐港代表、論壇創辦人的觀察,從各方角度洞察國內外政壇、學術界、藝文各界,以及人生的變奏曲,揭密名人不為人知的一面……。寫下三十年路途,兩岸三地的變局,為時代做見證!

本書收錄江素惠香江三十年,走在推動兩岸三地交流路上的獨家紀實與觀察。不僅是一本記者的獨家新聞現場紀實,以及觀察入微的人物側寫,更是歷史事件的真實紀錄與評論。

文筆犀利、見解獨到江素惠所發表的政治分析、時事評論、與文化觀察,以生命的熱情,記者魂的犀利與洞察,在歷史的浪頭上展現風華,譜寫出兩岸三地一道獨特的風景!

「在香港推動兩岸三地文化,沒有人能像江素惠這般合適而具代表性。」──香港首任律政司長 梁愛詩

「用手中的筆,在新聞領域中開創了一片天,寫出真實的兩岸交流;在電視、報章上均有我的存在,跨越三地,建立了我自己的品牌及口碑。香港發展,對我是正確的,也是幸運的機遇。我總是說我是台灣人、香港人、中國人,我的根在台灣,我的事業發展過程在香港,而我終究是黃皮膚龍的傳人。」──江素惠

?