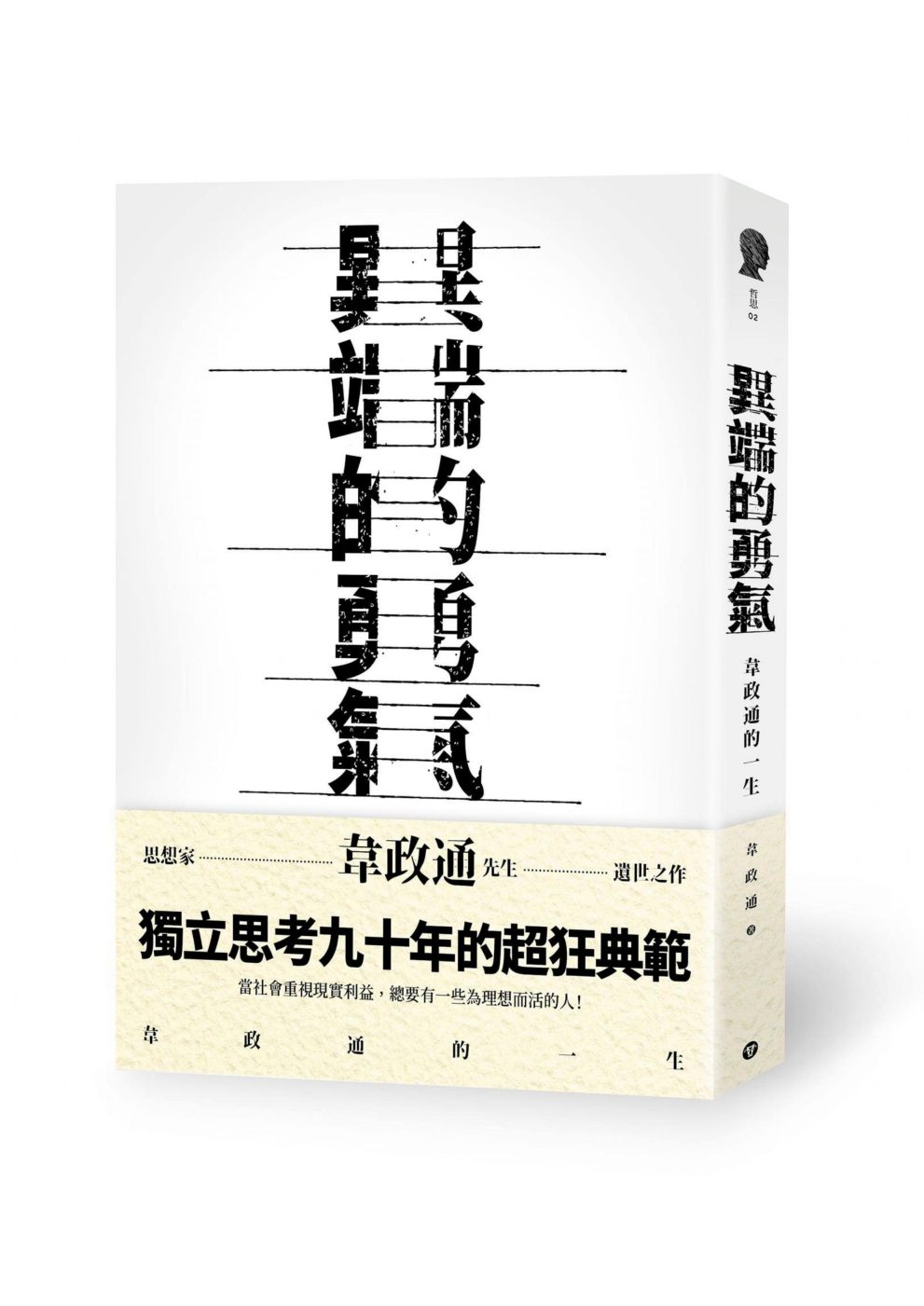

獨立思考九十年的超狂典範

思想家韋政通先生遺世之作

思想家韋政通先生遺世之作

異端或異議者對促進社會進步是多麼的重要,

保護異端,就是護衛獨立自由的精神!

做為一個有社會責任與道德良知的「知識分子」,在忠於自己的使命與判斷下做出選擇,自然很容易被當成「異端」。而「異端」,正是思想家韋政通一生最佳的註腳。

二十歲出頭,他為了一個女生,離家出走,從軍來台,等能夠再回去時,鬢已星星,爹娘也不復見。

發現自己根本不是當兵料,想追的人,也不愛他,左思右想,乾脆冒險逃兵,茫茫人海,不知何處容身,異端人生才剛開始。

好不容易有了工作,花樣年華、記者生活,正多采多姿時,卻忍不住思索懷疑,生命的意義究竟為何?毅然辭去工作,一個人跑到北投大屯山下閉關苦讀。

別人是進大學、玩社團、交女友、拿文憑,他是住茅屋、餓肚子、靠自己,一本一本原文經典反覆讀、反覆想,這樣的生活將近四年。

獲得國學大師牟宗三賞識,納入門下,對許多人來說,這是千載難逢機會,最後因為對傳統儒學見解不同,以及婚姻選擇,終至離開師門、千夫所指,韋政通終究又成為主流派閥下的異端。

批判傳統,選擇做一個有良知的知識分子,在當時政治體制下,自然必須跟大學教職說再見,異端豈見容於獨裁政權,韋政通只好「南漂」台中,也不願妥協、出賣靈魂。

學術志業路上孤獨,愛情路上也多舛。

當終於碰見生命中注定那個人時,偏偏別人已有家庭。決心為愛情獻身,韋政通再度成為當時社會風俗下的異端。

到底這些強大的勇氣,要從何而來?

韋政通用九十一年的時間,展現一個人如何在各種壓力下,不僅貫徹自己的理念,同時人生竟可以活得如此精采。閱讀韋政通的一生,提醒著我們,時代仍在繼續走著,還要繼續走下去的未竟旅程,正是你我的人生。

?