我生來就是一隻蛾子,

我抵擋不了火,火也抵擋不了我。

我在二十二歲以後竭盡全力只做了一件事,

就是愛一個男人。

愛情是一場煙花,美得讓人忘了生死。

只是煙花瞬間即逝。

剩下的歲月,我都在清理那場煙花留下的殘局。

假如我從一開始就知道收拾殘局的難處,

我還會那樣奮不顧身嗎?……

我抵擋不了火,火也抵擋不了我。

我在二十二歲以後竭盡全力只做了一件事,

就是愛一個男人。

愛情是一場煙花,美得讓人忘了生死。

只是煙花瞬間即逝。

剩下的歲月,我都在清理那場煙花留下的殘局。

假如我從一開始就知道收拾殘局的難處,

我還會那樣奮不顧身嗎?……

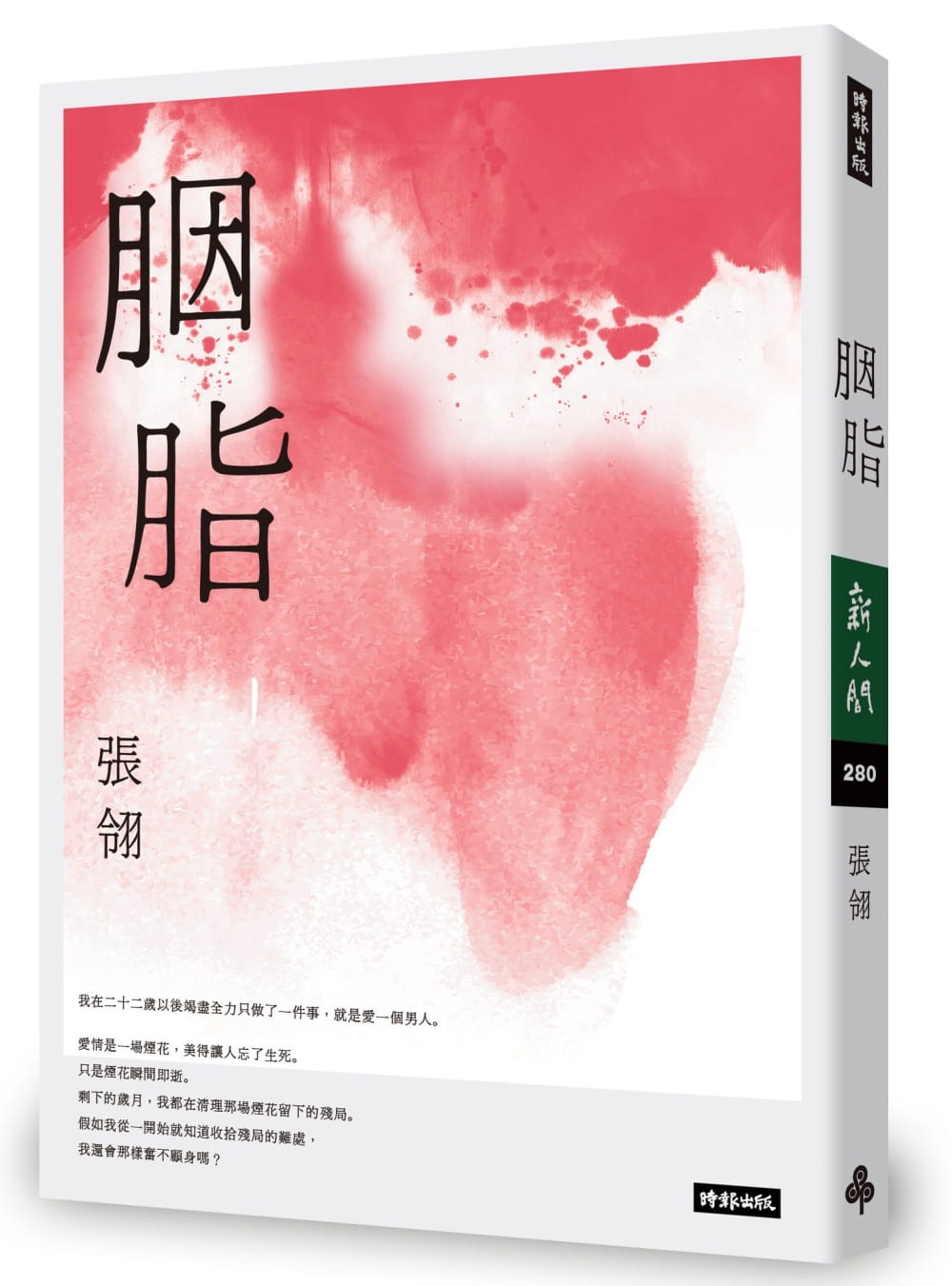

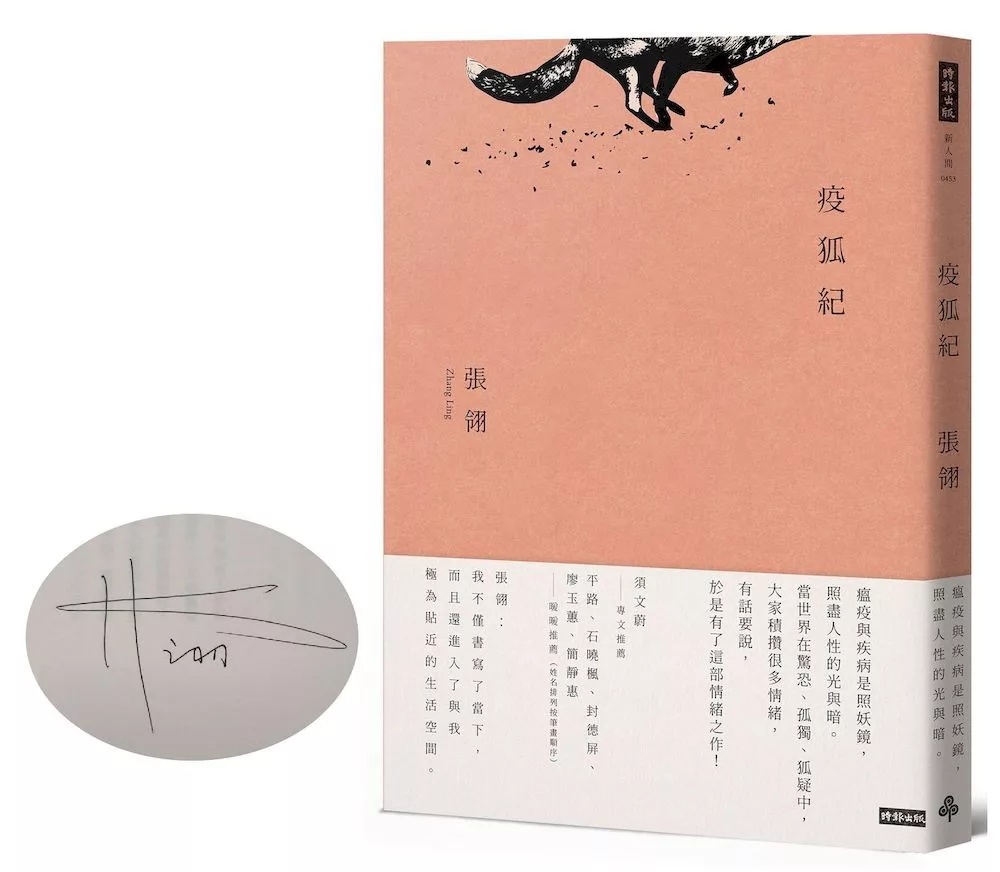

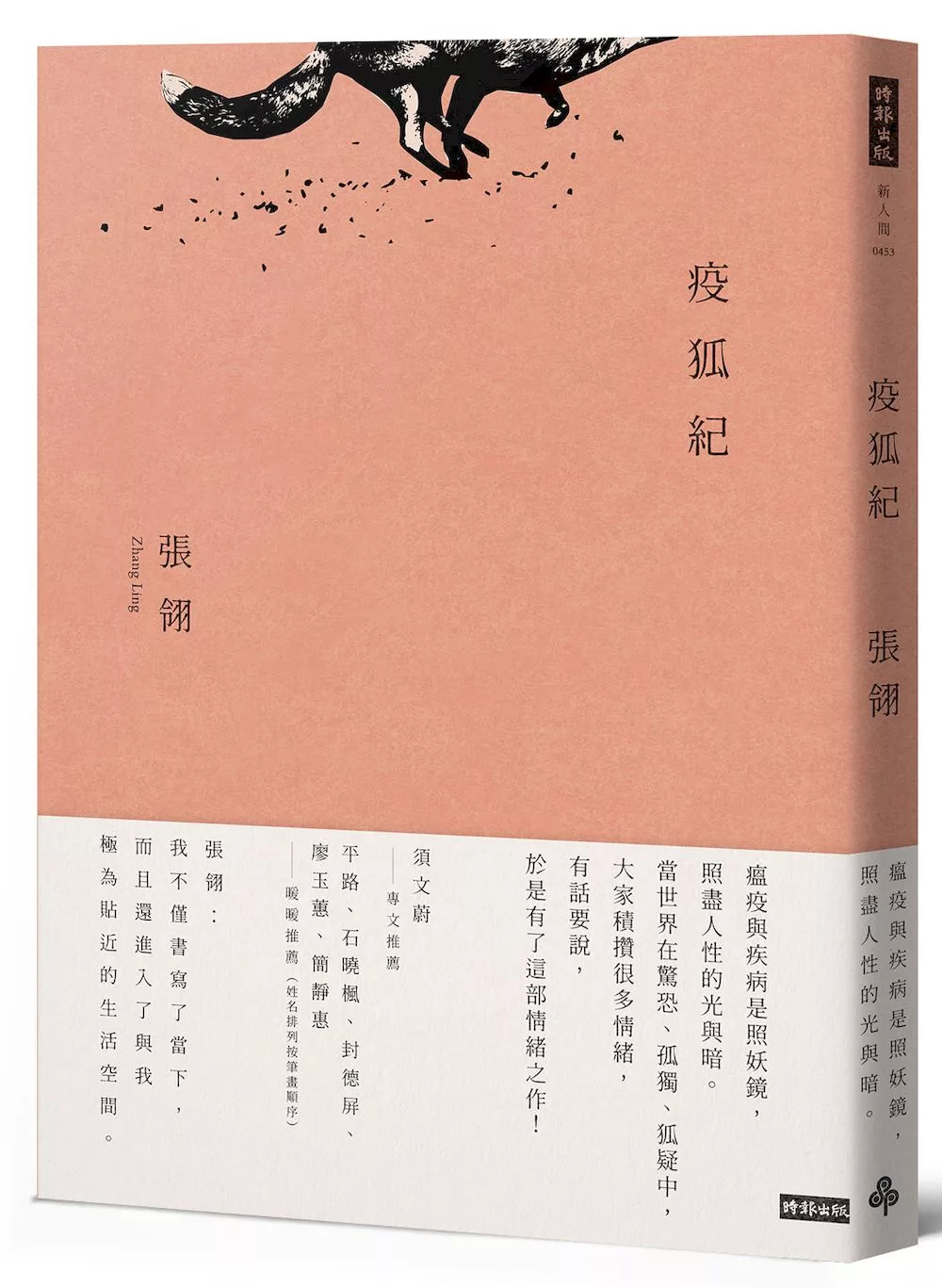

小說名《胭脂》,是以一個被窮畫家命名為「胭脂」女人一生展演的複音人生。胭脂,這樣的烈性女子,如蛾的女子,每個時代都有。小說往時間的故事軸線走,揭開的其實更多是時代的流轉哀歌。

「誰要死呢?我不死。」她說。

倔得很,又倔得很有力氣,命運好壞自己的事。

這是張翎最長的中篇小說,她說:「這裡的胭脂,不是戲子交際花臉頰上的那層紅粉,而是行走在死亡隧道中的人猝然發現的一絲逃生光亮,是哀鴻遍野的亂世中的一丁點溫潤和體恤。」

全書分為上、中、下三篇,三個故事看似獨立,卻以一幅畫作串連。時間跨越數十年,地點貫穿大陸、臺灣、巴黎,交織著三代女人的愛情與人生。

本書特色

★張翎最長的中篇小說,靈感源自於來臺偶然看到的畫作。

《胭脂》的靈感來自2015年初的臺灣行,就在看見某位前輩畫家的畫作時,老畫家的人生和畫作帶給作家巨大的靈感,小說題目也呼之欲出。小說描寫的既是一個千迴百轉的愛情故事,也可看成是一幅畫作從誕生到飄零海外的命運傳奇。

★全書分三個篇章,是一個故事在三個年代的延展,也可以看成是由一條共同線索串聯起來的三個單獨故事。

以抗戰前後、文革時期和新世紀後三個時期為橫切面,時間跨越幾十年,地點貫穿大陸、臺灣、巴黎三地,訴說祖孫三代女性的故事。

★以敏銳細膩的視角寫出女人遇見愛情時的兩種態度,觸及愛情在女性身上宿命般的矛盾。

小說裡,第一代、第二代女性面對愛情時如飛蛾撲火那般奮不顧身,第三代女性則因外婆與母親的遭遇而恐懼愛情,選擇不去燃燒。張翎說:「對於飛蛾撲火的女人,我不知該讚歎還是疼惜,明明知道火會燒毀她們,但是讚歎她們的勇氣;對於不再有那種姿勢的第三代,她的生活也很不圓滿,她的一生,金木水火中缺了火,一生沒有燃燒過,這也是缺憾。我給出了兩種選擇,是的,哪一種都不圓滿。」

★寫出女性在動盪的大時代裡看似柔弱,實則擁有強韌的生命力。

小說描述祖孫三代女性一生因與「負心漢」的遭遇而起伏跌宕,不甘受命運的擺布而奮力在夾縫中掙扎與抗爭。張翎筆下的女性角色,往往擁有強悍的生命力,卻不以強悍的方式呈現,女人生存的方式很靈活,「像水被岩石包圍,哪怕有縫也能找到路徑來」。

動情推薦

長出蛾翅膀的胭脂,走過時代挫傷與感情撲火,卻在惡意人生中長出了自己的血肉。……看小說裡的女人,如何擁有強悍的生命力卻又不是蠻強地走過人生,適時地低頭,適時地轉身,適時地脆弱,甚至適時地說謊,就像水,只要有縫就能滴水穿石,覓著出路。愛情也如是般。──鍾文音? 作家

胭脂雖然紅豔,落在亂世浮生的大地上,總顯得萬分寂寥,讀者解開背叛、隱匿與謊言交織的牽掛後,不難發現寂寞才是貫穿全書的主旨,……正是洞悉了「寂寞」是最忠實的伴侶,也才洞悉世界殘酷的全貌,方才能立足於亂世,這是張翎書寫中,又一次拓展了新的思想命題。──須文蔚? 國立東華大學華文文學系教授