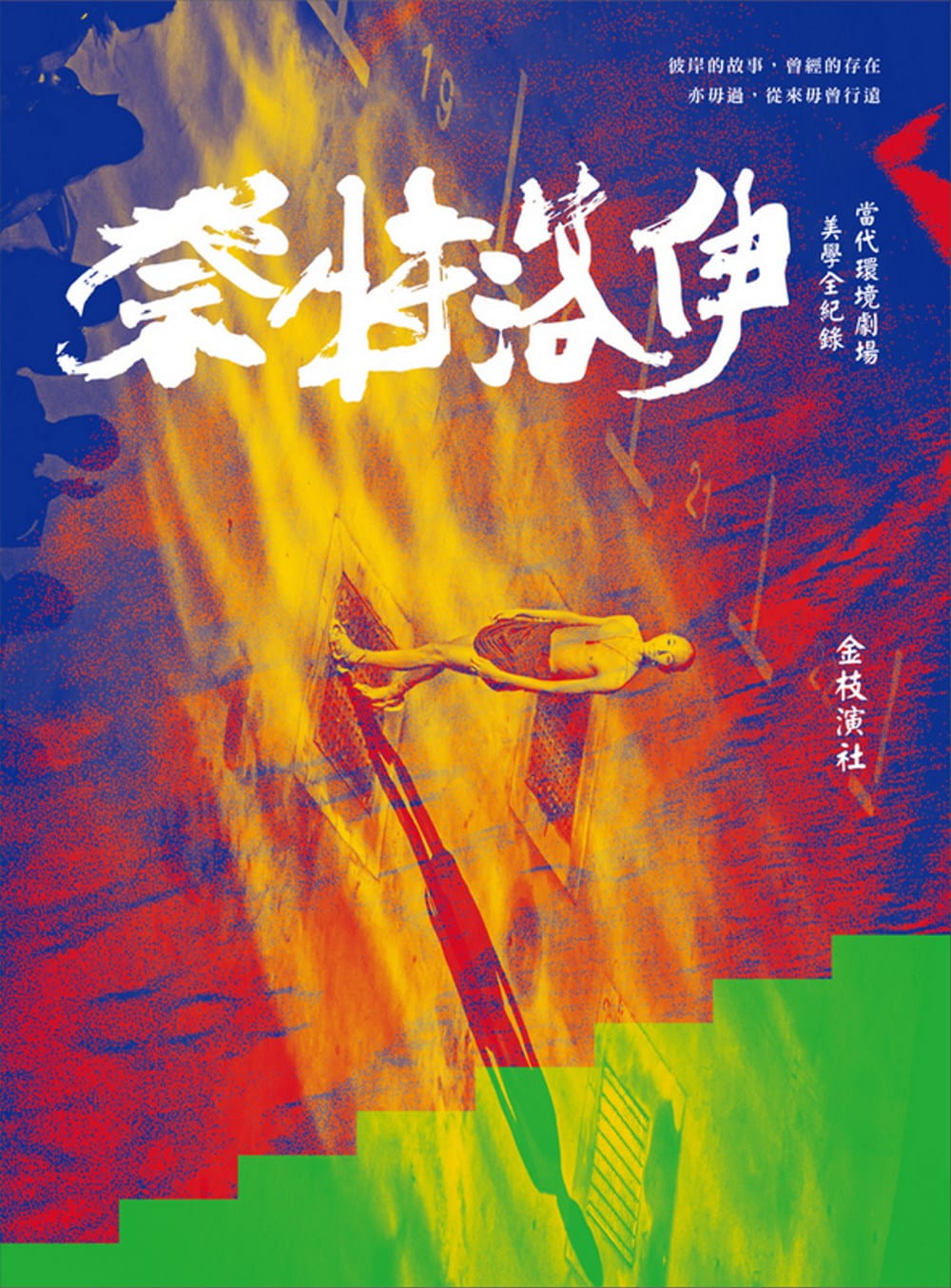

彼岸的故事,曾經的存在

亦毋過,從來毋曾行遠

他們在此,共同歌詠千年祭歌

一起向前!踏向前!

亦毋過,從來毋曾行遠

他們在此,共同歌詠千年祭歌

一起向前!踏向前!

★台客戲劇第一天團金枝演社,環境劇場美學追尋

★百張精采照片,《祭特洛伊》跨世紀製作全紀錄

★呂健忠(東吳大學英文系副教授)

于善祿(國立台北藝術大學戲劇學系助理教授)

劉雅詩(國立台灣大學外國語文學系助理教授)

—專文導讀

1997……2005……2015……

土地的史詩,空間的神話,跨世紀的追尋

他們搬演史詩的同時

也成了一部台灣劇場界的史詩

創立於1993年春天的金枝演社,秉持「從土地長出來的文化最感人」創作理念,長年汲取民間戲曲「胡撇仔戲」(Taiwan Opera)的養分,融合對現代劇場表現形式的探索,開啟台灣經典「史詩環境劇場」。

1997年,《古國之神─祭特洛伊》創下於華山廢墟首演的創舉,2005年、2015年,金枝演社二度、三度於淡水搬演經典戲碼。二十餘年的追尋,不同的風格,相同的是對「美」與「藝術」的執著。

一部戲,幾代人,《祭特洛伊》串連他們的生命記憶,一如史詩的延續,也將不斷流傳繼承。

名人推薦

吳靜吉(紙風車319�368兒童藝術工程發起人)

施振榮(宏碁集團創辦人�榮譽董事長)

林懷民(雲門舞集創辦人)

—史詩推薦

?