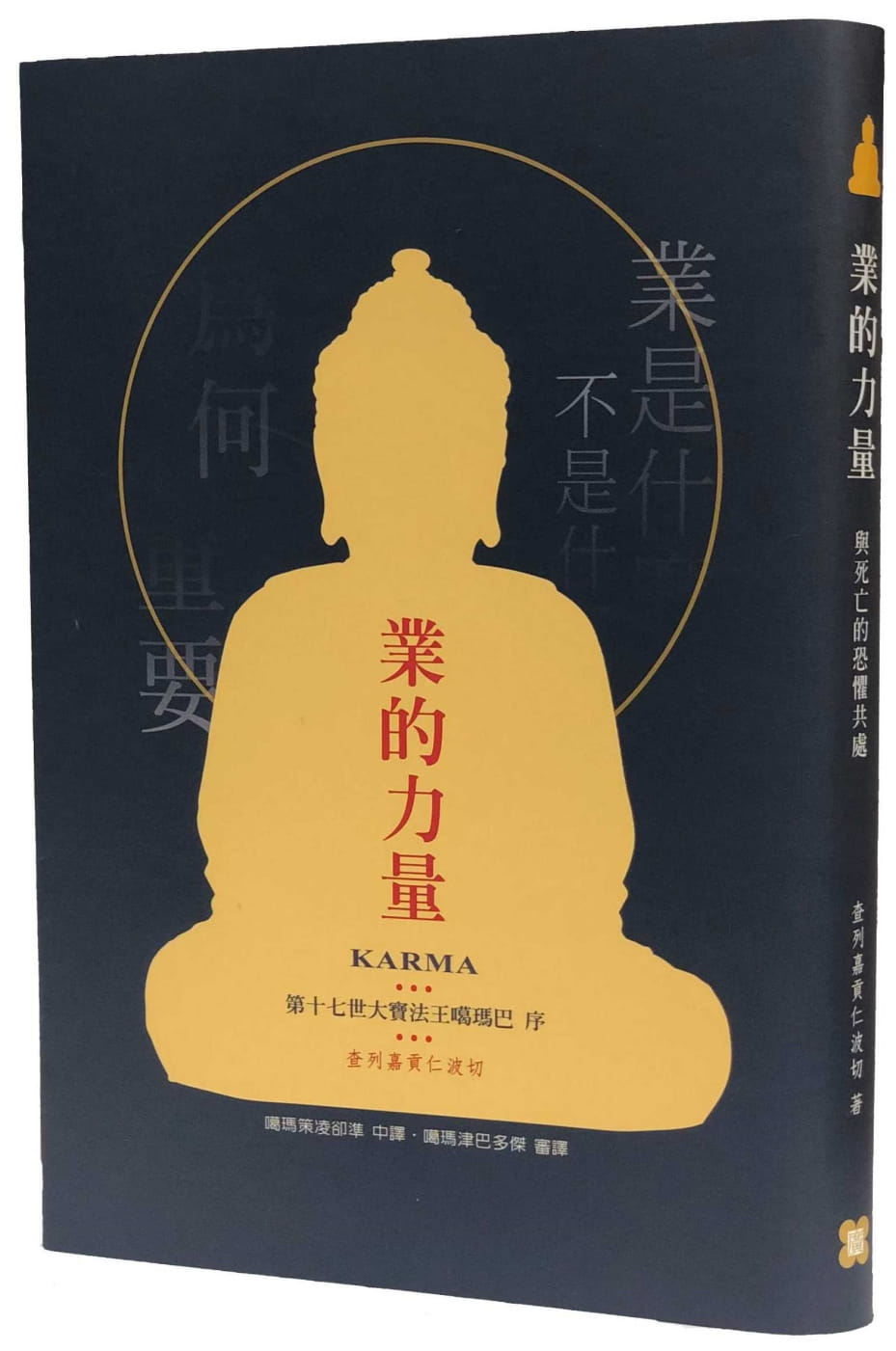

「業」是一個錯綜複雜並且容易令人誤解的議題。

?

仁波切簡要談論在古印度「業」的源起,早期佛教中佛陀的業力觀點,瑜伽行派、空性與二諦對業力理論的貢獻,中陰教法:死亡時刻解脫的可能性,如果不是因為業,解脫是無法獲得,讓我們了解業力理論可以是積極的,不應該被看作是負擔,它可以是一種解脫的概念。

?

查列嘉貢仁波切如是教授:

?

業的本身沒有不變的本性,它是一種現象,不是實相。

證悟的達成必須經由此時此地應對當前的境況,而不是沉溺於揣測證悟可能是甚麼。

我們不應該滿足於僅是思惟無常與死亡;必須要有來自於禪修的真實體驗。

開悟需要兩件事:情緒煩惱的減少以及心靈的清明。這是經由禪修,以及經由正念與正知的培養而達成。

?

本書特色

?

身心靈讀者、生死學教育、一般學佛者、密宗白教道場、禪定止觀的修行人。

?

十七世大寶法王噶瑪巴為本書作序,強調我們的地球本身正面臨來自人類手中可能帶來的毀滅,了解業力因果關係是非常重要的。我們在日常生活中的所作所為,不僅影響自己,還會影響到其他人,包括整個世界,甚至整個宇宙。

?