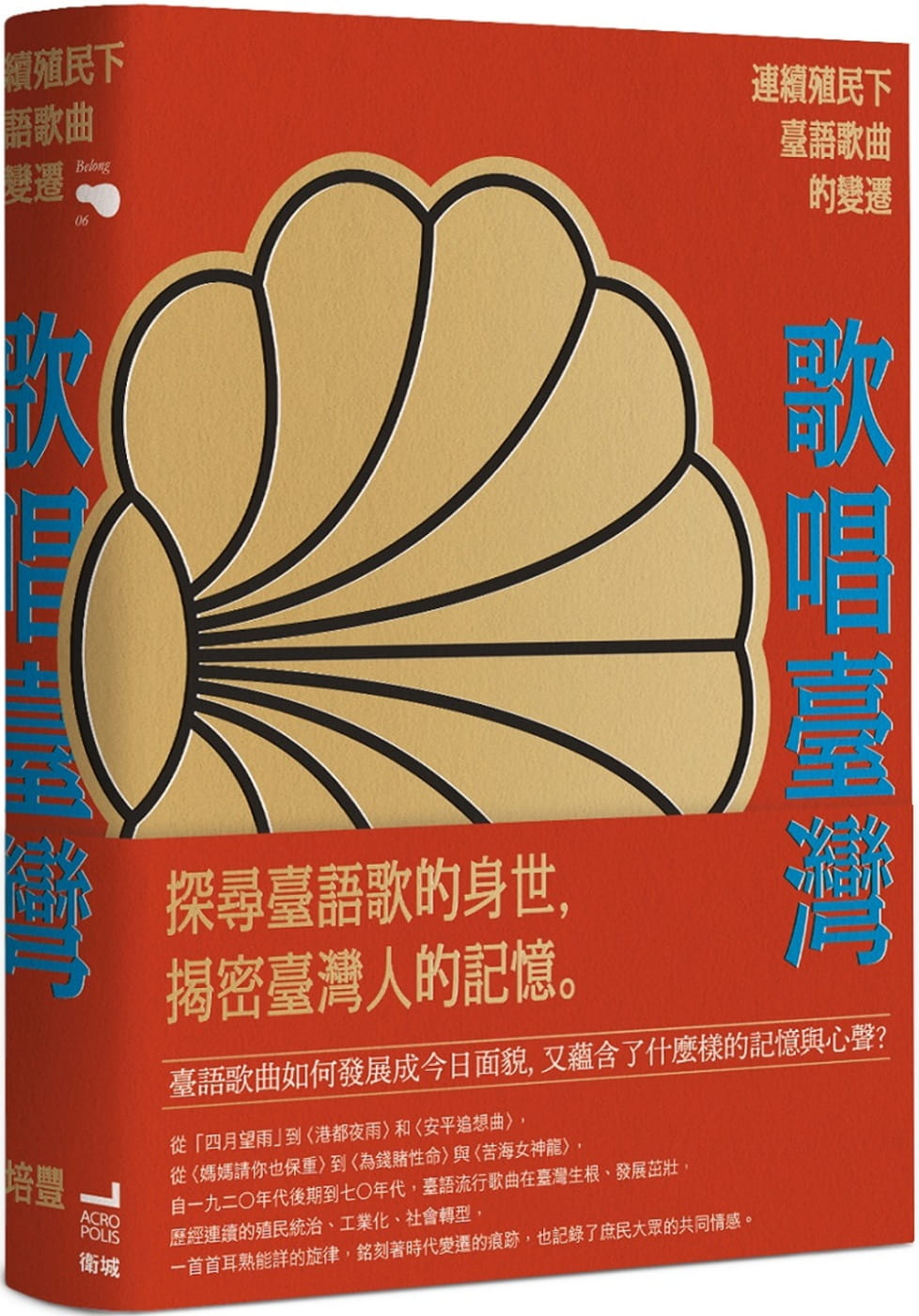

臺語歌曲如何發展成今日面貌,

蘊含了什麼樣的記憶與心聲?

探尋臺語歌的身世,揭密臺灣人的記憶。

蘊含了什麼樣的記憶與心聲?

探尋臺語歌的身世,揭密臺灣人的記憶。

從「四月望雨」到〈港都夜雨〉和〈安平追想曲〉,

從〈媽媽請你也保重〉到〈為錢賭性命〉與〈苦海女神龍〉,

自一九二○年代後期到七○年代,臺語流行歌曲在臺灣生根、發展茁壯,

歷經連續的殖民統治、工業化、社會轉型,

一首首耳熟能詳的旋律,銘刻著時代變遷的痕跡,

也記錄了庶民大眾的共同情感。

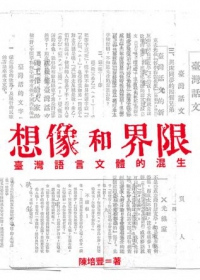

刻板印象常認為:臺語流行歌曲帶有濃濃演歌味,是因為曾受到日本統治與文化的影響;實際答案卻並非「是」或「否」這麼單純。《歌唱臺灣:連續殖民下臺語歌曲的變遷》正以此為問題意識,重新檢視一九三○至七○年代間臺語流行歌曲發展、變遷的軌跡。作者陳培豐從歌唱技巧、歌詞等面向,剖析各斷代間膾炙人口的歌曲,指出我們所熟悉的臺語歌「傳統」究竟是如何「被發明」的,並且從中考掘出豐富的政治、社會與文化之歷史,以及族群記憶。

最早的臺語流行歌,多採取歌仔戲式的唱腔,字句清晰,每個音成顆粒狀,不特意轉音裝飾;在歌詞上,則有許多「閨怨」題材,反映了殖民地臺灣人之鬱悶。到了戰後,二二八事件、白色恐怖等造就「失語世代」,相關人才大量流失,但民眾對於流行音樂的情感及娛樂需求卻仍未減,於是才產生大量仿效、翻唱過往日本演歌的現象,並形塑了今日我們對「臺語歌」的認知──即描述歹命人、出外人、艱苦人、七逃(???)人、行船人、舞女、酒女等社會邊緣人的不幸遭遇和悲情無奈之「臺語演歌」。

從戰前橫跨戰後的連續殖民統治,歷經農村土地改革、工業化,乃至經濟起飛的社會變遷,臺語歌曲陪伴、撫慰了一代代的臺灣人。理解這四十年間臺語歌的歷史,亦能理解臺灣社會的變遷與大眾心靈面貌。

觀點書摘

本書作者陳培豐:「臺灣的工業化過程相對複雜,其鄰接在二二八事件、戒嚴令頒布、白色恐怖、農村土地改革之後,是一場複合且連鎖式的社會變動。戰前戰後,臺語流行歌曲之生成、發展及重塑,其實便是在這個社會變動過程中完成。而這個過程就是一群人生挫敗組不斷在追問或確認自己是誰,以及應該要如何生活下去等課題的反覆演繹。在不停的演繹之間,臺語流行歌曲中最常出現的結論,便是身為弱者的自己必須自力救濟方能生存。

而當這個結論和日本演歌的精神有著高度類同並得以相互融通時,臺灣歌曲不輟地往日本化、演歌化傾靠,自然不足為奇。事實上,就如同我們很少聽到輕快的、幸福的演歌所呈示的意義那般,演歌的唱腔主要用來承載弱者自我救贖的怨念。如果沒有這個相得益彰的精神議題做為搭配,轉音�顫音往往淪為一種誇張或多餘的歌唱詮釋技巧。換言之,演歌和社會邊緣人是一體兩面的存在,任缺其一便難有發揮之處。

流行歌曲所涵具的寫實況味並非由歌詞直接寫定,而是透過閱聽者經由自己的想像、記憶、經驗後被創造或投射出來的。藉由演歌唱腔做為媒介,被國家拋棄的本省人之內心的集體創傷,以及那種因為出身背景之故,注定一生要成為人生挫敗組而只能認命打拚的無奈和焦慮,都得以獲得投射。戰後「閨怨」歌曲迅速式微,但觀察了〈補破網〉、〈燒肉粽〉、〈思念故鄉〉、〈流浪之歌〉、〈鑼聲若響〉,〈孤女的願望〉、〈媽媽請你也保重〉,以及布袋戲歌謠中的〈為錢賭性命〉、〈苦海女神龍〉等一些戰後著名的臺語流行歌曲,我們發現這些作品的一貫特?便是:其均可提供勞苦大眾一個相對良好有效的詮釋機制,讓他們在臺灣邁向工業化過程中?經貧困、離鄉、挫折、無奈、淪落、忍耐、奮鬥的集體境遇和情緒得以獲得託付。

臺語流行歌曲的日本化、演歌化,與其說是戰前日本「同化」政策的結果,不如說是由於戰後臺灣政治經濟以及族群結構所致。」

本書特色

★時代橫跨戰前與戰後,縱深長達四十年。

★視野擴及日本、朝鮮,取材寬廣,分析深入。

★探究臺語流行歌曲「被創造的傳統」、如何被形塑成我們今天熟悉的模樣。

★台語歌常見的日式演歌唱腔,原因並非單純因為「曾受日本殖民、文化影響」所致,背後有一段曲折且深刻的歷程,和臺灣史的連續殖民情境緊緊相關。

★流行歌曲作用在於撫慰大眾心靈,也可能無意間乘載了時空與族群處境的印記。這本書正是精闢地挖掘出了這段故事。也就是說,《歌唱臺灣》同時是一本臺語流行歌曲的音樂發展史,也是一部極為精采的臺灣文化社會史。

★書前附有二十五張珍貴圖片,取自臺灣收藏家、攝影家、作詞作曲家之後代家屬,以及臺灣、日本之典藏機構,讓讀者可以透過圖片來更深刻地感受過去的時代氛圍,更能體會書中所提到的臺語流行歌曲之故事。

★本書與國立臺灣歷史博物館合作,使用「臺灣音聲一百年」資料庫,製成QR code連結,放在每章正文之前,方便讀者隨手掃描、收聽,加深對臺語歌曲的認識與理解。

各界齊聲推薦

呂捷(三立《呂讀臺灣》節目主持人)

呂紹理(國立臺灣大學歷史學系教授)

周奕成(大稻埕國際藝術節發起人)

林昶佐Freddy(立法委員�閃靈主唱)

馬世芳(廣播人�作家)

陳柏惟(立法委員)

陳翠蓮(國立臺灣大學歷史學系教授)

黃震南(《藏書之家》作者�「活水來冊房」主人)

鄭麗君(前文化部長)

蘇致亨(《毋甘願的電影史》作者)

(按姓氏筆畫排列)