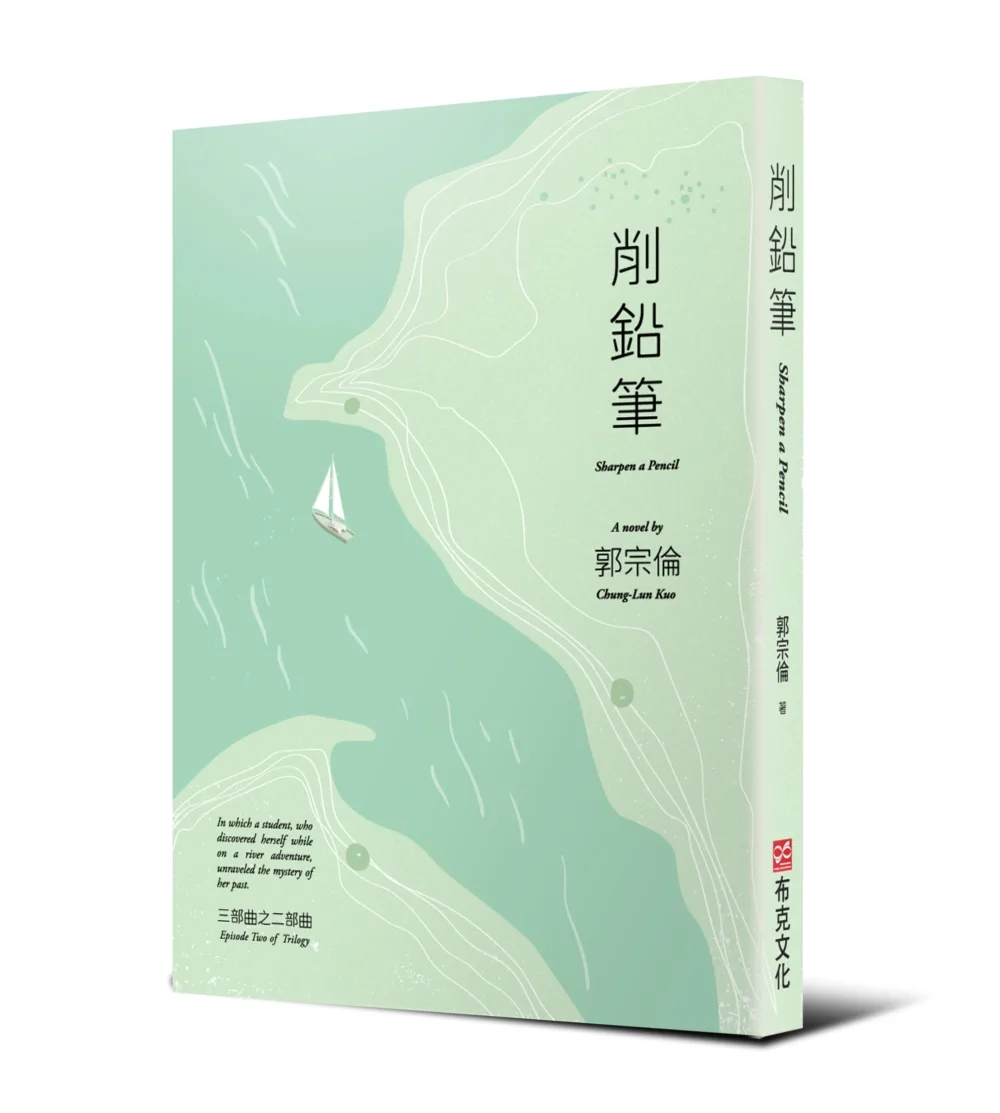

留美建築師才子郭宗倫最新力作

????????????????????????????????

關於霧、水、記憶風景

????????????????????????????????

關於霧、水、記憶風景

?

強力推薦 ???

吳光庭(清華大學通識教育中心教授 )

耿一偉(知名策展人、臺北藝術大學戲劇學系兼任助理教授)

?

靜(一個就讀於淡水某大學設計學院二年級的學生)和芸(一年級學生)之間的故事。

?

一個關於淡水河一九九四年的故事。

?

靜和芸在八年後,分別在不同地點建立她們不同的人生,靜成為攝影家,而芸成為鋼琴演奏家。

?

她們有機會在八年後相遇嗎?

?

In which a student, who discovered herself while on a river adventure, unraveled the mystery of her past.

?

三部曲之二部曲??? Episode Two of Trilogy

?

本書是作者三部曲:康乃爾事件(Cornell Event)、削鉛筆(Sharpen a pencil)、反映(Reflection)中的第二部。《削鉛筆》寫的是一九九四年的故事,基本上沿續作者想處理的一種議題:人和人之間如何了解彼此。形式上則是一本介於小說與劇本之間的作品,它是一種半成品,是作者對於人生感覺沉澱的產物。

後記〉霧、水、記憶風景

?

這本書是三部曲:康乃爾事件(Cornell Event)、削鉛筆(Sharpen a pencil)、反映(Reflection)中的第二部。

?

二○○二年是我人生很重要的一年,在前半年歷經過一連串的情感波折,我逐漸了解自己是處於應該去發現或是了解什麼的情況下。記錄是一種對於人生感覺的沈澱,而寫作是其中的一種形式。

?

?《削鉛筆》不同於第一部《康乃爾事件》的個人性、和自傳性意味。它基本上是沿續我想處理的一種議題:人和人之間如何了解彼此。這故事的情節與「現實」之間的關係是不被我界定的,事實上也不可能完全被清楚傳達。我們所認知的現實與故事情節並不是一種等同的關係,事實上,生活本身和故事的鋪陳也不是一種所謂的「反射」。這並不是一面鏡子,故事本身也不會百分之百映照著我們人生的細節,現實生活並不是一種連續的狀態,它常是不延續而片段。

?

?《削鉛筆》寫的是一九九四年的故事。談論過去(The Past),是關於綠色、也是關於水(淡水河)的作品。構思的時間點和《康乃爾事件》接近,但第一份初稿是寫於《康乃爾事件》之前。

?

以形式而言,這部作品基本上是一種介於小說與劇本之間的東西。它並不是一種「準」小說或劇本,它是一種半成品,是沉澱的產物。

?

故事的最前和最後情節是於二○○二年我在Boston的住家處完成,靜和芸評圖後看海的那一段,則是在南加州友人的海邊小屋中寫的。

?

?「河流探險」 的情節,是二○二○年有次淡水之旅後決定把搭船的經驗寫出來。當初設想的是靜的學校設計題目—— 浮動工作室, 如果它在 「現實」上是一艘旅行在淡水河上的船 (一比一的模型),是靜和芸在河流探險中尋找和解開靜小時候和那小男生的情感祕密的伙伴。

?

靜寫給關心她的大學男生的信,是在從LA回Boston的波音747班機上的構思。飛機是屬於一種封閉且空氣不好而乾燥的空間,在小小的閱讀燈投射下的情境。雖然讓我覺得稍許的孤單,但在寫作的情緒下,有時也帶有一絲絲溫暖。

?

靜和關心她的大學男生的感情,雖不是一種占有的關係,但這只是一種男生對女生的關心嗎?而靜和芸的情誼是互相的關心,或是對彼此堅定的信心?

?

人和人之間的了解,一直是人生永遠必須面對的課題,在不同的時刻是有可能以不同形式出現的。

?

雖然我直到現在都還不清楚那是什麼。

?

感謝二○○二年在 Boston工作的事務所同事和朋友,他們對於本書初稿的故事大綱及情節鋪陳提供了寶貴的評論:許正平、王懿瑾、薛芸、林芝薇、余嘉仁、Kate Chen、Dan Chen、鄭如珊、方俊凱、葉斯欣、李致名、陳昆豐、葉筱玫。

?

在台北的部分,感謝過程中好友和師長的鼓勵:吳永佳、林晏存、蕭秀琴、曹光洲建築師、謝英俊建築師、歐付寶董事長林一泓。

?

最後,對於後製過程中為本書出版發行辛勞的城邦出版集團團隊,在此也表達我最深的謝意。

郭宗倫?? 寫於台北?? 二○二二年 夏天